Bilaterale. Wann ist wieder Erntezeit?

Letztlich ist entscheidend, was die Bilateralen bisher den Menschen wirtschaftlich gebracht haben. Dann ist klar, ob sie fortgeführt werden sollen oder nicht. Dazu haben wir Antworten aufbereitet. Unser Fazit: Wir haben keine Beweise gefunden, dass die Bilateralen tatsächlich eine Erfolgsgeschichte für die Menschen im Land sind.

Vor gerade einem Monat haben wir unsere Vernehmlassungsantwort zum Paket Schweiz-EU dem Bundesrat zukommen lassen. In der Zwischenzeit haben sich nahezu alle Granden der Nation für dieses Paket ausgesprochen. Selbst das Ständemehr erachten sie grösstenteils als überflüssig. Wir vermuten, dass die Mehrheit diese Abkommen nicht gelesen hat. Bei diesem Umfang und dieser Komplexität ist das kaum verwunderlich.

Als Aussenstehende reiben wir uns die Augen. Ein Beispiel: Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) findet es mehrheitlich unnötig, dass sich ihre Bürgerinnen und Bürger als Standesstimme zum folgenreichen Paket äussern können. Das grenzt an Selbstaufgabe. Die Kantonsregierungen wissen offenbar nicht mehr, wen sie eigentlich vertreten. Die KdK hat mit ihrer politischen Einflussnahme den Bogen überspannt. Doch das ist ein anderes Thema.

Wie sollen sich die Menschen in diesem Land zum Paket Schweiz-EU ein Urteil bilden? Die Kenntnis der bisherigen Effekte der Bilateralen für die Schweiz gibt dazu die nötige faktenbasierte Grundlage. In diesem Artikel untersuchen wir, welche wirtschaftlichen Effekte sich im Rückblick aus den Wirtschaftsdaten ablesen lassen. Wir wollen verstehen, ob die Bilateralen grundsätzlich fortgeführt werden oder verändert werden sollen. Je nachdem, ob die Effekte für die Menschen positiv oder negativ sind. Sie bemerken, dass wir klar zwischen den “Menschen im Land” und der “Schweiz als Land” unterscheiden, denn nicht für beide sind die Effekte gleich.

Der vorliegende Artikel soll keine wissenschaftliche Arbeit sein; vielmehr wollen wir bewusst aus kritischer Bürgersicht die dazu relevanten Fragen beantworten. Die anderen Sichten (z.B. Regierung, Verwaltung, Unternehmen) sind bereits genügend dargestellt und diskutiert. Sollte uns ein Fehler unterlaufen sein, bitten wir um Nachsicht. Bitte teilen Sie ihn uns gerne mit. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns über Ihr Feedback.

Roland Voser & Maurizio Vogrig, 28. Oktober 2025

Inhalt.

Zum Paket Schweiz-EU steht eine Frage im Zentrum.

Frage 1: Was sind die Basiserfolgsfaktoren für die Schweiz?

Frage 2: Wie relevant ist der Aussenhandel von Waren und Dienstleistungen für die Schweiz?

Frage 3: Wer profitiert vom Wirtschaftswachstum der Schweiz?

Management Summary.

Ziel und Fragestellung:

Der Artikel untersucht die wirtschaftlichen Effekte der Bilateralen I + II aus Sicht der Bevölkerung in der Schweiz über die letzten 35 Jahre (1990–2024). Ziel ist, die faktischen Wohlstandsauswirkungen für die Menschen zu identifizieren und daraus Schlüsse für das neue Paket Schweiz–EU (Bilaterale III) abzuleiten.

Methodik:

Die Analyse basiert auf Auswertungen offizieller Zeitreihen von BfS, SNB, BAZG, Weltbank und OurWorldinData. Betrachtet werden BIP, Realeinkommen, Aussenhandel, Bevölkerungsentwicklung und Produktivität. Der Fokus liegt auf drei Leitfragen:

Was sind die Basiserfolgsfaktoren der Schweiz?

Welche Rolle spielt der Aussenhandel, insbesondere mit der EU?

Wer profitiert vom Wirtschaftswachstum?

Hauptergebnisse:

Die Wirtschaftsleistung (BIP) der Schweiz stieg von 1990 bis 2024 um 128 %, das BIP pro Kopf um 70 %, die Realeinkommen jedoch nur um 16 %.

Das Jahr 2007 markiert einen Wendepunkt: Mit der vollen Personenfreizügigkeit erhöhte sich das Wachstum stark im Niveau, schwächte sich aber in der Dynamik ab (Sättigungstendenz).

Zuwanderung wirkt als zusätzlicher Wachstumsfaktor, treibt jedoch primär Mengen- statt Produktivitätswachstum. Damit steigen Privat- und Staatskonsum, nicht aber die Effizienzgewinne.

Der Aussenhandel ist zentral. Die Schweiz erzielt Überschüsse mit dem Rest der Welt, gegenüber der EU jedoch ein dauerhaftes Defizit. Die Diversifizierung ausserhalb der EU stärkt ihre Position.

Die Produktivität pro Arbeitsstunde wächst, doch der Effekt schlägt sich kaum im Portemonnaie der Menschen nieder. Die Wertschöpfung konzentriert sich auf exportstarke Unternehmen und den Staat.

Die Schweiz profitiert strukturell von ihren Standort- und Rechtssystemvorteilen. Eine Angleichung an das EU-Recht würde diese Wettbewerbsvorteile langfristig schmälern.

Bewertung und Schlussfolgerungen:

Die Bilateralen I + II waren gesamtwirtschaftlich erfolgreich, aber sozial ungleich wirksam.

Die Personenfreizügigkeit hat der Schweiz Wachstum ermöglicht, zugleich aber Verteilungs- und Infrastrukturlasten verstärkt.

Das neue Paket Schweiz-EU (“Bilaterale III”) würde die Integration institutionell vertiefen und die Steuerung der Zuwanderung faktisch der EU überlassen.

Eine weitere Integration birgt das Risiko einer Erosion der Standortvorteile und einer dauerhaften Wohlstandsstagnation oder -verlust.

Empfehlung:

Für die Schweiz ist eine klare Trennung zwischen Kooperation und Integration entscheidend:

Kooperation mit der EU: Ja, um Marktzugang und Stabilität zu sichern.

Integration in die EU-Rechtsordnung: Nein, um Eigenständigkeit, Flexibilität und demokratische Steuerung zu wahren.

Die Daten sprechen für eine strategische Neuorientierung auf qualitatives Wachstum statt auf fortgesetzte quantitative Expansion.

Zum Paket Schweiz-EU steht eine Frage im Zentrum.

Gute Dinge soll man fortführen. Schlechte Dinge soll man ändern. Wenn die Bilateralen insgesamt ein Erfolg sind, sollte man sie fortführen. Wenn sie nicht erfolgreich sind, dann sollte man sie ändern. Das Paket Schweiz-EU will fortführen, verstärken und integrieren. Es geht substanziell weiter als die bisherigen Bilateralen I + II und beginnt, die Schweiz in der EU institutionell zu verankern. Aus unserer Sicht würde dies praktisch unumkehrbar erfolgen, weil selbst der Ausstieg unkalkulierbare Folgen nach sich ziehen würde . Das Paket folgt dem Motto «Mehr vom Gleichen» und «Integration statt Kooperation».

Der Preis wäre eine sektorielle Teilaufgabe der Souveränität der Schweiz. Also der freiwillige Verzicht der Schweiz auf ihre unabhängige Entscheidungsfähigkeit. Mit dem Paket kann die Schweiz in den betroffenen Sektoren nicht mehr entscheiden, welche Standards für sie gelten werden. Sie gelten einfach von der EU als gesetzt. Ohne Abbildung in einem Schweizer Gesetz. Die jeweiligen EU-Verordnungen wären künftig nur im EU-Portal CELEX zu finden, nicht mehr im Schweizer Portal Fedlex.

Dies führt uns aus wirtschaftlicher Sicht zur Grundfrage des Pakets Schweiz-EU: Sind die Bilateralen jene Erfolgsgeschichte, für die sie oft angesehen werden, und falls ja, für wen? Die Antwort soll aufzeigen, ob die Teilaufgabe der Souveränität gerechtfertigt ist, um im Gegenzug dafür einen materiellen Wert zu erhalten.

Wir legen der folgenden Analyse die These zugrunde, dass in einer modernen Gesellschaft ganz zuerst zählt, was letztlich im Portemonnaie der Menschen hängen bleibt. Die Freiheit eines jeden Menschen über seine Mittel bestimmen zu können, ist im eigentlichen Sinn das relevante Mass für Wohlstand. Je mehr ihm bleibt, umso freier ist der Mensch. Das ist unser ökonomisch-materielles Prinzip.

Wir suchen Antworten zum Wohlstand in der Schweiz im Zusammenhang mit den Bilateralen. Unsere Analyse prüft folglich die tatsächliche Wohlstandsentwicklung aus dem Blick der letzten 35 Jahre. Dabei interessiert uns besonders der Einfluss auf die Bevölkerung, die Menschen im Land. Wir stellen drei Fragen ins Zentrum und beantworten sie faktenbasiert:

Was sind die Basiserfolgsfaktoren für die Schweiz?

Wie relevant ist der Aussenhandel von Waren und Dienstleistungen für die Schweiz?

Wer profitiert vom Wirtschaftswachstum der Schweiz?

Wir schliessen die Analyse mit einem Quercheck und einem Fazit ab.

Die in diesem Artikel verwendeten Grafiken basieren auf Auswertungen offizieller Zeitreihen des Bundesamts für Statistik (BfS), der Schweizerischen Nationalbank (SNB), des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), der Weltbank und OurWorldinData. Sämtliche Darstellungen wurden von uns selbst erstellt, um die wirtschaftlichen Entwicklungen und strukturellen Brüche der letzten 35 Jahre transparent abzubilden.

Frage 1: Was sind die Basiserfolgsfaktoren für die Schweiz?

Die letzten 35 Jahre sind für unsere Betrachtung massgebend.

Die Weltwirtschaft der letzten 35 Jahre lässt sich in sechs Phasen unterteilen. Grafik 1-1 zeigt diese Abschnitte sowohl auf der Zeitachse als auch in ihrer Grössenordnung. Die Gewichtung erfolgt anhand der jährlichen Wirtschaftsleistung im Durchschnitt der jeweiligen Phase. Wir stellen diese Gewichtung als rechteckige Fläche dar. Die Phasen haben wir mit Immobilien- und Bankenkrise, EU-Marktöffnung, Globale Finanzkrise, Eurokrise, Konsolidierung und Euro-Mindestkurs sowie Pandemie und Ukraine-Krieg bezeichnet.

Grafik 1-1: BIP/Jahr der Schweiz in sechs unterschiedlichen Phasen von 1990 bis 2024, die gestrichelte Linie stellt den BIP-Sprung aufgrund der Personenfreizügigkeit dar, Quelle BfS

Die Schweiz hat eine starke Abhängigkeit von unterschiedlichen globalen Ereignissen. Grafik 1-2 verdeutlicht diese enge Verzahnung der Schweiz. Sie muss sich folglich rasch und vielfältig anpassen, um ihren Wohlstand aufrechterhalten oder ausbauen zu können. Diese Anpassungsfähigkeit wird im Wesentlichen durch die Rechtssystem- und Standortvorteile des Landes ermöglicht und durch den Leistungswillen der Menschen realisiert.

Grafik 1-2: Jährliches Wachstum des BIP zu Vorjahrespreisen (inflationsbereinigt), mit fünf Rezessionsjahren, Quelle BfS

Das Jahr 2007 liegt exakt in der Mitte dieser 35 Jahre und damit zwischen den Jahren 1990–2006 sowie 2008–2024. Beide Abschnitte umfassen je 17 Jahre. Augenfällig ist, dass das BIP bis 2006 deutlich niedriger war als ab 2008. Das Jahr 2007 markiert folglich einen Wendepunkt.

Gleichzeitig stellen wir fest, dass das BIP-Wachstum in der Periode ab 2007 abflacht (siehe Grafik 1-3). Wir interpretieren dies aus langfristiger Sicht als Sättigungshinweis, zumindest in der Tendenz.

Grafik 1-3: Die Wachstumsraten sind in der Periode 2007-2024 im Vergleich zur Periode 1990-2007 rückläufig, Quelle BfS

Die Schweiz verstärkt ihre Spitzenbranchen nachhaltig.

Im Juni 2007 wurde die volle Personenfreizügigkeit mit der EU und der EFTA in Kraft gesetzt. Die Schweiz hat ab diesem Zeitpunkt Zugriff auf einen nahezu unbeschränkten Ressourcenpool. In einer Dienstleistungsgesellschaft ist das von entscheidender Bedeutung. Das BIP hat sich um über 50% im Vergleich der beiden Perioden erhöht. Solche Veränderungen sind in der Regel das Ergebnis einer strukturellen Anpassung, wobei es sich im vorliegenden Fall um die Personenfreizügigkeit handelt.

Ein erheblicher Teil dieses Effekts lässt sich mit der vollen Personenfreizügigkeit erklären. Gleichzeitig wirkten weitere Faktoren wie die globale Finanzkrise, geldpolitische Massnahmen und strukturelle Verschiebungen in wissensintensive Branchen. Das Zusammenspiel dieser Einflüsse hat die Wachstumsdynamik entscheidend geprägt.

Auf der Grundlage dieses Ressourcenpools konnte die Schweiz nach 2008 die konsequente Verlagerung auf wissensintensive Spitzenbranchen erfolgreich vornehmen: Pharma, Medizintechnik, Präzisionsmaschinen und Chemie legten an Anteil und Wertschöpfung zu. Gleichzeitig steigerten Finanz- und Unternehmensdienste sowie IT ihre Effizienz stark. Dies erfolgte getrieben durch Automatisierung und den Druck des starken Frankens. Hohe F&E-Investitionen und der hochflexible Arbeitsmarkt ermöglichten diesen Wandel. Die erlangte Widerstandskraft der Wirtschaft hat sich anlässlich der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Jahr 2015 bewiesen.

Bevölkerung wird ein zusätzlicher Erfolgsfaktor.

Zweifellos sind Fachkräfte von grosser Bedeutung für eine Volkswirtschaft. Es lohnt sich ein Blick auf die Bevölkerungsstatistiken. Grafik 1-4 zeigt, dass das Wachstum von Bevölkerung, Einwanderung und Auswanderung in der gleichen Grössenordnung erfolgt. Über die letzten 35 Jahre ist die Bevölkerung der Schweiz um 34% gewachsen. Die Nachwehen der Immobilien- und Bankenkrise in den 1990er-Jahren sind bei Einwanderung und Auswanderung gut erkennbar. Auch sind zuwanderungskritische Ereignisse erkennbar (Masseneinwanderungsinitiative).

Grafik 1-4: Wachstum von Bevölkerung, Einwanderung und Auswanderung, Quelle BfS

Interessant sind die Einbürgerungen seit 1990. Die Summe aus allen Einbürgerungen der letzten 35 Jahre (1990-2024) ergibt rund 1.1 Millionen Personen (siehe Grafik 1-5). Dies entspricht im Jahr 2024 einem Anteil von rund 12% der Gesamtbevölkerung. Auffallend ist, dass das Niveau im neuen Jahrtausend deutlich höher als in der Vergangenheit ist (siehe Grafik 1-6). Wir würden diesen Effekt wertfrei als “Europäisierung” bezeichnen. Positiv daran ist zweifellos, dass diese Menschen die Schweiz bewusst als ihre neue Heimat gewählt haben und die damit verbundenen Vorteile sorgsam bewahren wollen.

Grafik 1-5: Die Veränderungsfaktoren der Bevölkerung in absoluten Zahlen, Quelle BfS

Grafik 1-6: Trendanalyse der Einbürgerungen in der Schweiz seit 1861, Quelle BfS

Andererseits tut die Schweiz aus unserer Sicht zu wenig, dass der ganzen Bevölkerung klar ist, was die Erfolgsfaktoren der Schweiz sind. Direkte Demokratie, Föderalismus und Neutralität als Grundpfeiler sind keine folkloristischen Retroveranstaltungen, sondern definieren Werte, Kultur und Gemeinsinn unseres Landes. Sie sind die Grundlage für den Erfolg der Schweiz. Bildung muss diese Inhalte vermitteln, sonst gehen sie verloren und damit über kurz oder lang auch der Wohlstand.

Erfolgsentscheidend sind die Menschen.

Möglichst wenig Rahmenbedingungen seitens des Staates und grösstmögliche Handlungsfreiheit für die zum BIP beitragenden Menschen sind für die Schweiz erfolgsentscheidend. Die Schweiz muss sich agil, also opportunistisch und flexibel, an das Umfeld anpassen können. Dies erfolgt in einer klugen Nischenpositionierung und einer Akzentuierung der Spitzenbranchen.

Die Schweiz muss ihren Menschen ein motivierendes Umfeld bieten, in dem sich Leistung lohnt, damit sie ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Die Schweiz muss ihren Menschen immer wieder von Neuem ins Bewusstsein bringen, was die staatstragenden Erfolgsfaktoren sind (direkte Demokratie, Föderalismus, Neutralität).

Wir charakterisieren diese Basiserfolgsfaktoren wie folgt: «So dezentral wie möglich, so zentral wie nötig». Dies gilt für ein kleines Land umso mehr.

Der Wendepunkt 2007 korreliert mit der vollen Personenfreizügigkeit mit der EU. Die Schweiz hat davon offensichtlich als Ganzes profitiert und ihr BIP dank der praktisch unbegrenzt verfügbaren Ressource an Menschen entscheidend gesteigert. Damit wurde eine wirksame Nischenstrategie ermöglicht. Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist die massgebende strukturelle Veränderung und ist ein zusätzlicher Basiserfolgsfaktor für die Schweiz. Die sich daraus ergebende Abhängigkeit von der EU ist die Kehrseite der Medaille.

Das BIP-Wachstum flacht ab, dies kann als Sättigungstendenz interpretiert werden.

Frage 2: Wie relevant ist der Aussenhandel von Waren und Dienstleistungen für die Schweiz?

Die EU stagniert, die Schweiz erschliesst neue Potenziale im Rest der Welt.

Die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland sind für die Schweiz existenziell. 2024 betrug der Anteil der Auslandsexporte (Warenexport und Dienstleistungseinnahmen) mehr als die Hälfte des BIP. Gleichzeitig wächst das BIP auch absolut stark und die Anteile des Aussenhandels nehmen weiterhin stetig im einstelligen Prozentbereich zu (plus 4% seit 2012, siehe Grafik 2-1).

Grafik 2-1: Die Export-Anteile an der Wirtschaftsleistung, die die Schweiz mit dem Ausland realisiert. EU meint die Summe jener Länder, die im jeweiligen Jahr EU-Mitglied waren (2024: EU-27), Quelle BAZG und SNB

Über die letzten 10 Jahre betrachtet stagnieren andererseits die EU-Exporte-Anteile der Schweiz, wobei die Anteile der Dienstleistungseinnahmen leicht rückläufig sind. Die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz folgt stärker der Weltwirtschaft als der EU. Die Schweiz erschliesst offensichtlich neue Potenziale ausserhalb der EU.

Die Schweiz realisiert ausserhalb der EU einen Exportüberschuss.

Auffällig ist, dass die Schweiz gegenüber dem Ausland einen Exportüberschuss aufweist. Sie kann also mehr exportieren, als sie importiert. Die Summe aus Warenexporten und Dienstleistungseinnahmen ist seit dem neuen Jahrtausend konstant höher als die Warenimporte und Dienstleistungsausgaben (siehe Grafik 2-2).

Grafik 2-2: Der Aussenhandel der Schweiz mit Import und Export (Waren und Dienstleistungen). EU meint die Summe jener Länder, die im jeweiligen Jahr EU-Mitglied waren (2024: EU-27), Achtung: Dienstleistungsdaten vor 2012 nicht enthalten. Quelle BAZG und SNB

Im Gegensatz dazu schwächelt die EU. Sie realisiert ihre Potenziale aufgrund politischer Entscheide heute nicht mehr im gleichen Masse. Dies betrifft insbesondere den wirtschaftlich matchentscheidenden Energiebereich in Deutschland, dessen Klimapolitik die Wirtschaft bewusst und gezielt abbremst. Probleme in den grossen Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich (riskante Verschuldung) wirken sich direkt auf die EU-Anteile aus.

Nach wie vor weist die Schweiz gegenüber der EU einen Importüberschuss aus. Die Schweiz importiert über die ganzen 35 Jahre durchgängig mehr, als die EU von ihr bezieht. Die Schweiz weist gegenüber der EU konstant ein Handelsdefizit auf. Die Schweiz ist aus diesem Grund in einer vorteilhaften Lage für Verhandlungen mit der EU, weil sie offensichtlich ein vorteilhafter Handelspartner für die EU ist. Sie hat keine Veranlassung, ihre Position zu schwächen.

Kooperation mit der EU ja, Integration in die EU nein. Auch Teilintegration nicht.

Das eine Tun und das andere nicht Lassen ist das Motto für die Schweiz. Das eine darf das andere nicht behindern. Daher ist eine engere Bindung an die EU nicht empfehlenswert, weil anderenfalls der Handlungsspielraum, etwa beim Abschluss weiterer Freihandelsabkommen, empfindlich eingeschränkt wird.

Der Aussenhandel mit der EU wächst aus politischen Gründen weniger als mit dem Rest der Welt. Dies gilt insbesondere im wichtigsten Exportmarkt Deutschland.

Die Diversifizierung der Schweiz im Aussenhandel signalisiert den richtigen Weg. Freihandelsabkommen sind das Mittel, um das BIP zu steigern.

Eine engere Bindung an die EU ist nicht angezeigt, sondern nachteilig für die Schweiz. Dies betrifft insbesondere Rechtsübernahmen, die die Entscheidungsfreiheit der Schweiz beeinträchtigen und einschränken.

Frage 3: Wer profitiert vom Wirtschaftswachstum der Schweiz?

Wachstum und Wohlstand klaffen seit der Personenfreizügigkeit auseinander.

Die Ausgangsfrage war, ob das Wachstum im Portemonnaie der Menschen ankommt. Wir zeigen nun auf, dass das seit der Personenfreizügigkeit beobachtete Wachstum nicht die gewünschten Vorteile für die Menschen bringt.

Was meinen wir mit “gewünscht”? Es ist klar, dass Wachstum zuerst im Grossen passieren muss, bevor es im Kleinen ankommen kann. Das heisst, dass die Wirtschaft brummen muss, bevor die Menschen auch für sich davon profitieren können. Ist nichts da, kann auch nichts verteilt werden. Das ist einleuchtend.

Doch der Erfolg eines Landes ist keine einseitige Sache. Alle Akteure sollen letztlich davon profitieren. Dies trifft insbesondere in einer direkten Demokratie zu, in der sich alles auf den Souverän ausrichten soll. In der Praxis werden manche etwas mehr, manche etwas weniger profitieren. Das ist kein Unglück. Es fällt jedoch aus dem Gleichgewicht, wenn die Vorteile bei einigen Wenigen und die Nachteile bei Vielen liegen. Die vorliegenden Daten geben uns dieses Bild. Wir begründen es im Folgenden.

Zuerst etwas Theorie zur Einordnung.

Das BIP-Wachstum bedeutet nichts anderes, als dass seine Komponenten in der Summe wachsen. Die folgende Nachfragesicht zeigt (neben Entstehungs- und Verteilungssicht), wo die im Land geschaffene Wertschöpfung genutzt wird. Sie umfasst folgende Komponenten:

BIP = Privater Konsum + Staatskonsum + Bruttoinvestitionen + Exporte von Waren und Dienstleistungen – Importe von Waren und Dienstleistungen

Es ist ersichtlich, dass das BIP massgeblich wächst, wenn

der private Konsum (Haushalte) zunimmt,

der Staatskonsum zunimmt,

Bruttoinvestitionen (Unternehmen und Staat) zunehmen,

die Exporte zunehmen und

die Importe abnehmen.

Zuwanderung beeinflusst mindestens drei dieser fünf Faktoren (Privatkonsum, Staatskonsum, Bruttoinvestitionen), da sie direkt mit dem Bevölkerungswachstum zusammenhängen und dieses verstärken. Sie verursacht kein inneres Wachstum aufgrund von Effizienz- oder Effektivitätsgewinnen, sondern skaliert primär aufgrund der steigenden Anzahl Menschen. Wenn gleichzeitig das Real-Einkommen stagniert, dann partizipieren die Menschen nicht direkt am BIP-Wachstum.

Sie partizipieren in diesem Fall indirekt. Den Arbeitgebern geht es gut. Sie können den Arbeitnehmern überhaupt eine Arbeit geben. Diese Leistung soll nicht geschmälert werden. Denn es wäre fatal, wenn das Fundament jedes Wohlstandes, die Arbeit an attraktiven und sicheren Arbeitsplätzen, erodieren würde.

Wenige profitieren.

Es fällt jedoch auf, dass zwar das BIP im Zeitraum 1990 bis 2024 um 128% gewachsen ist, das BIP/Kopf jedoch deutlich weniger, nämlich um 70%. Die Bevölkerung ist ebenfalls um rund ein Drittel gewachsen. Doch die Realeinkommen folgen bloss noch mit 16% (siehe Grafik 3-1).

Gewonnen haben folglich jene, die vom wachsenden BIP profitieren konnten: Grosse Firmen, die vom Mengenwachstum abhängen, beispielsweise der Detailhandel. Oder Organisationen, die grösser werden, wenn mehr Menschen im Land leben. Also beispielsweise Infrastrukturersteller und -betreiber, Wohnungsbauer oder das Gesundheitswesen.

Auch der Staat und seine Verwaltungen haben profitiert. Denn alles wird mehr und grösser, also braucht es mehr Beamte. Der Verwaltungsapparat wächst einfach mit. Hier ist zwischen den Ebenen zu differenzieren. Die Gemeinden als letztes Glied der Kette sind der Ort, an dem die Nachteile des Wachstums direkt spürbar werden. Die Bevölkerung verursacht mehr oder weniger Druck, je nach ihrer Zufriedenheit. Die Kantone sind deutlich weiter vom Ort des Geschehens weg.

Der Bund bleibt praktisch unbehelligt, der Fokus der Bevölkerung liegt dort vielmehr auf Regierung und Politik. Die Verwaltung selbst lebt früher oder später nach den eigenen Gesetzmässigkeiten. Ihr Selbstverständnis ist darauf begründet, dass mehr Probleme mehr von ihresgleichen erfordern.

Viele haben die Nachteile.

Nicht im gleichen Masse profitiert haben allerdings die Menschen. In ihrem Portemonnaie ist nicht gleich viel angekommen wie beim Staat über die Steuern, bei den Unternehmen dank grösserer Gewinne und damit auch bei deren Aktionären aufgrund grösserer Dividendenausschüttungen.

Die Menschen sehen sich die letzten 10 Jahre mit stagnierenden Realeinkommen konfrontiert. Das passt nicht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz. Neben externen Faktoren wie Digitalisierung und demografischem Wandel hat insbesondere die Personenfreizügigkeit zu diesem Umstand beigetragen. Mit der wachsenden Zahl von Erwerbstätigen ist der Wettbewerbsdruck im Alltag gestiegen, in der Arbeitswelt ebenso wie im Wohnungswesen, in der Infrastruktur und bei den Lebenshaltungskosten. Ihre individuelle Perspektive hat sich dementsprechend langsam, aber immer spürbarer eingetrübt. Der Mittelstand steht heute unter Druck.

Die vieldiskutierten flankierenden Massnahmen haben wohl Schlimmeres vermieden. Doch sie sollten nicht länger als Beruhigungspille für die Arbeitnehmer dienen. Das neue Paket Schweiz-EU erweitert die Zuwanderung erheblich, dazu titelt CH-Media: “Neue EU-Verträge: Mehr als eine halbe Million Personen erhalten auf einen Schlag das Recht auf Daueraufenthalt”. Das wären also gleich viele Personen, wie die Hälfte aller Einbürgerungen der letzten 35 Jahre. Das ist massiv, eigentlich ausser Kontrolle.

Wir beobachten das Phänomen, dass das Management der Zuwanderung den zu verteilenden Wohlstand aufzehrt und den Einzelnen immer weniger übrig lässt. Fährt die Schweiz so weiter, werden sich bei den Menschen die Effekte einer “persönlichen” Rezession mit Arbeitslosigkeit, Infrastrukturdruck und Inflation zeigen, obwohl die Wirtschaft brummt. In diesem Umfeld wird es zunehmend unangenehmer. Insbesondere wenn man selbst diese "Ressource Mensch" ist.

Die Schweiz zeigt wichtige Unterschiede zu den Nachbarn.

Die Schweiz ist ein kleiner Spezialfall, wie das Umfeld zeigt. Für einen Vergleich bieten sich die Nachbarn der Schweiz an, weil sie ähnliche geographische Rahmenbedingungen haben und sich gesellschaftlich-kulturell nahestehen.

Das absolute BIP/Kopf der Schweiz liegt sowohl über dem EU-Schnitt als auch über den Werten ihrer Nachbarn Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien (siehe Grafik 3-1). Allerdings ist die Schweiz nicht gleich stark wie ihre Nachbarn gewachsen: Die Bankenkrise Anfang der 1990er-Jahre hat deutliche Spuren hinterlassen.

Grafik 3-1: BIP pro Kopf der Schweiz im Vergleich mit den Nachbarn, Quelle Weltbank

Bemerkenswert ist das Bevölkerungswachstum (Nettozuwachs) über die letzten 35 Jahre der EU mit 7% im Vergleich zu dem der Schweiz mit über einem Drittel (35%, siehe Grafik 3-2).

Grafik 3-2: Wohlstandsentwicklung aus der Innensicht der Schweiz, Quelle BfS

Es bedeutet, dass die Arbeitskräfte in der Schweiz im Durchschnitt eine höhere Wertschöpfung tätigen als ihre Nachbarländer. Die hohe Wertschöpfung ist geprägt durch Spezialisierung und fachlich anspruchsvolle Tätigkeiten. Dies spiegelt eine nischenorientierte Wirtschaft eines kleinen Landes ohne Rohstoffe wider, wenn es nachhaltig Wohlstand erzeugen will. Die Schweiz findet dabei eine gute Balance über verschiedene Sektoren und hat nicht jene gefährliche Abhängigkeit, die sich beispielsweise in Luxemburg mit dem Finanzsektor und dem EU-Staatsapparat zeigt.

Der höhere Wohlstand der Schweiz im Vergleich zur EU und ihren Nachbarn hat seinen Grund. Die Ursache liegt in den Unterschieden der Schweiz. Dabei sticht das Rechtssystem ins Auge. Es ermöglicht eine unabhängige Setzung von Rahmenbedingungen, die Standortvorteile schafft. Eine schrittweise Integration in die EU würde dementsprechend die Standortvorteile erodieren lassen, weil EU-Recht gleichartig auch in der Schweiz gelten würde. Aber ohne diese Integration kann die Schweiz von ihren Rechtssystem- und Standortvorteilen profitieren.

Stellt man die BIP/Kopf-Entwicklung der letzten 35 Jahre dem Bevölkerungswachstum gegenüber, wird klar, dass das Wachstum pro Kopf der Schweiz nahezu ausschliesslich durch das Bevölkerungswachstum getrieben wurde (Nettozuwachs 35%, Grafik 3-3). Im Gegensatz dazu konnte die EU ihre Produktivität pro Kopf über die letzten 35 Jahre signifikant steigern. Das EU-Bevölkerungswachstum beträgt netto nur moderate 7%.

Grafik 3-3: BIP pro Kopf der Schweiz im Vergleich mit den Nachbarn bezogen auf 1990 sowie vergleichbarem Bevölkerungswachstum für EU und Schweiz, Quelle Weltbank

Diese Verbesserung zeigt, dass die EU durch viele neue Länder wachsen konnte, die bei Eintritt ein tiefes Wohlstandsniveau aufwiesen und demnach grossen Nachholbedarf kompensieren konnten. Wir vermuten hierbei ursächlich den grösseren Effekt beim Freihandel als bei den Mechanismen der Transferunion, weil diese relativ mit rund 24 Milliarden Euro einen deutlich geringeren Umfang als der Schweizer Finanzausgleich mit ca. 6 Milliarden Franken aufweisen.

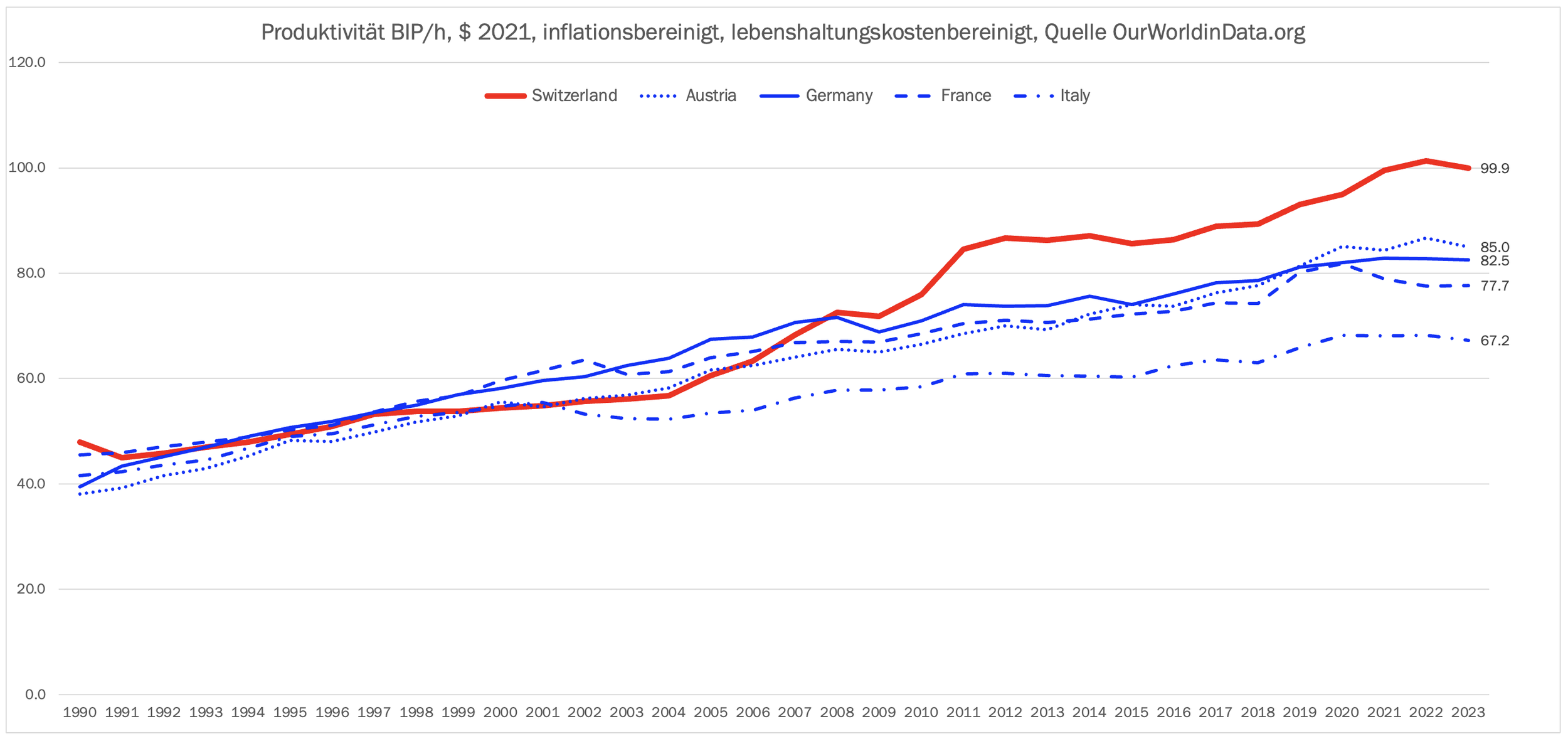

Betrachtet man die Produktivität pro Stunde der Schweiz (Grafik 3-4) und behält die Stagnation der Reallöhne im Hinterkopf wird klar, dass das Wirtschaftswachstum Dank der Personenfreizügigkeit zwar die Produktivität der Unternehmen markant verbessert hat, jedoch nicht bei den Menschen angekommen ist.

Grafik 3-4: BIP pro Stunde der Schweiz im Vergleich mit den Nachbarn, Quelle OurWorldinData

Der Gesellschaftsvertrag ist gefährdet.

Verständlicherweise will die Wirtschaft die Personenfreizügigkeit nicht aufgeben. Sie würde die faktisch unbegrenzt verfügbare und kostengünstige Ressource an Menschen gefährden. Selbst gegenläufige Perspektiven im Arbeitsmarkt, wie der Ersatz durch KI, verändern dieses Verhalten (noch) nicht. Möglicherweise steckt dahinter die Befürchtung, dass der Boomer-Abgang der kommenden Jahre nicht kompensiert werden kann. Dabei wird ignoriert, dass der damit verbundene Wissens- und Erfahrungsverlust nicht wirkungsvoll und ökonomisch sinnvoll durch junge oder fremde Arbeitskräfte kompensiert werden kann.

Aus Bürgersicht muss sich die herrschende quantitative Entwicklung in eine Qualitative verändern. Die Migration ist zu verlangsamen, und die Managementkosten der Zuwanderung müssen zügig erheblich reduziert werden. Die Nachteile werden sonst für viele unerträglich. Damit ist letztlich der Gesellschaftsvertrag gefährdet: Jener Vertrag zwischen der Wirtschaft und den Menschen im Land, dass der gemeinsam erwirtschaftete Erfolg auch gemeinsam geteilt werde. Das Freizügigkeitsabkommen aus dem Paket Schweiz-EU ist aus diesem Grund abzulehnen. Wenn unsere Sättigungsdiagnose zutrifft, würde diese Entwicklung nicht nur akzentuieren, sondern befeuern.

Es sind vielmehr die Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern und zwar rasch. Hier in erster Linie für die rund 250'000 KMU, die das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft darstellen. Doch auch die grossen Unternehmen dürfen nicht vernachlässigt werden, weil sie die kritische Masse des kleinen Landes garantieren. Ohne diese Wirtschaftskraft kann ein Wohlstandsniveau, wie es die Schweiz kennt, nicht aufrechterhalten werden. Diese einseitige Ausrichtung auf eine Integration in die EU muss aufhören, wenn der Wohlstand weiterhin auf dem aktuellen Niveau gehalten werden soll.

Eine Querprüfung und ein Dankeschön.

Unsere Diagnose ist nicht einzigartig.

Unsere Ergebnisse haben uns überrascht. Wir gingen davon aus, dass die Bilateralen eine wahre Erfolgsgeschichte seien. Also auch für die Menschen im Land. Sie wird heute unermüdlich und undifferenziert pauschal verbreitet. Doch die genauere Betrachtung hält dem nicht stand und hinterlässt Ernüchterung.

Also wollten wir wissen, ob wir die einzigen sind, die diese Diagnose gestellt haben. Wir wurden bei Facts 4 Future fündig. Sie zeigen in der Übersicht ebenfalls die beiden Zeiträume vor und nach 2007 und weisen nach, dass sich das BIP/Kopf-Wachstum trotz nahezu gleichbleibendem BIP-Wachstum deutlich verringert hat (siehe Screenshot 1). Also auch hier: Bei den Menschen ist diese zweite Phase nicht mehr gleich attraktiv wie vor der Inkraftsetzung der Personenfreizügigkeit.

Screenshot 1: Darstellung Tipping-Point 2007, Quelle facts4future, Podcast Nebelspalter

Ein grosses Dankeschön an Persönlichkeiten, die uns die letzten Monate beeindruckt haben.

Bei aller Bürgersicht wollen wir nicht vergessen, dass unsere Analysen ohne die kompetenten Arbeiten ausgewiesener Experten nicht möglich gewesen wären. Sie geben uns die nötige Orientierung, damit wir unsere eigenen Darstellungen kritisch hinterfragen können. Nicht abschliessend, aber speziell erwähnen möchten wir die folgenden Persönlichkeiten.

An Professor Carl Baudenbacher führt in diesem Thema kein Weg vorbei. Seine praktische Erfahrung mit den europäischen Institutionen ist für eine ausgewogene Diskussion über das Paket Schweiz-EU unverzichtbar und seine Vernehmlassungsantwort an den Bundesrat ist wegweisend.

Ebenfalls hat Professor Reiner Eichenberger in einem Interview mit dem IWP eine stichhaltige und umfassende Beurteilung der Bilateralen geliefert, die wir an dieser Stelle gerne weiterempfehlen. Sie ist sehr lesenswert und stützt unsere These.

Nicht fehlen darf Professor Tobias Straumann mit seinem denkwürdigen Tagesgespräch auf SRF vom 3. September 2025. Er hat uns als Erster in unserer Haltung bestätigt. Unsere Thesen sind vor dem Hintergrund seiner Ausführungen zu sehen.

Schliesslich gibt Professor Paul Richli in seinem Referat eine klare Beurteilung über die institutionelle Bedeutung des Pakets Schweiz-EU ab, was die vorliegende These aus Sicht der Souveränität der Schweiz stützt.

Und last but not least möchten wir Doktor Iwan Hächler und sein Team von Facts 4 Future aufführen. Er steht für eine konstruktiv-kritische Jugend, die mit einer Sachlichkeit die Fakten aufzeigt, die ihresgleichen in der öffentlichen Diskussion sucht.

Auch die Gegenposition hat uns interessiert. Dazu verweisen wir auf die Vernehmlassungsunterlagen des Bundesrates.

Unser Fazit: Bilaterale I + II? Ja. Bilaterale III? Nein.

Unsere Analyse zeigt, dass die “Bilateralen” insbesondere wegen der Freizügigkeit für die Schweiz insgesamt als erfolgreich bezeichnet werden können. Die Schweiz verfügt so aufgrund ihres deutlich höheren Lebensstandards und des vergleichbar höheren Lohnniveaus und der damit verbundenen Sogwirkung über einen nahezu unbegrenzten Pool an Arbeitskräften.

Sie zeigt aber auch, dass dieser Erfolg im Portemonnaie vieler Menschen kaum spürbar ist und die Vorteile ungleich verteilt sind (siehe Grafiken 4-1 und 4-2). Vielmehr sehen sie sich mit den Nachteilen der freien Zuwanderung konfrontiert. Sie stellen fest, dass die Infrastruktur im Lande an ihre Grenzen kommt und gerade Wohneigentum praktisch unerschwinglich wird.

Grafik 4-1: Vergleich der wesentlichen Wohlstandskenngrössen und deren Wachstum im Vergleich der beiden Perioden vor und nach dem Tipping-Point 2007 (Personenfreizügigkeit mit der EU tritt in Kraft)

Grafik 4-2: Ohne Personenfreizügigkeit Wachstum durch Produktivität | Mit Personenfreizügigkeit Wachstum durch mehr Menschen | Mit Paket künftig ausgedehnte Personenfreizügigkeit ergibt Wohlstandstagnation oder -rückgang

Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass das künftige Freizügigkeitsabkommen des Pakets Schweiz-EU den in den letzten 20 Jahren entstandenen Wettbewerbsdruck für die Menschen kaum mindern wird. Die vorgesehenen Ausweitungen der Einwanderungskriterien und die stärkere institutionelle Anbindung an die EU dürften die Steuerungsmöglichkeiten der Schweiz weiter einschränken. Das ist nachvollziehbar, denn die EU meint zu Recht, dass die Schweiz nicht nur vom Ressourcenpool profitieren können soll, sondern eben auch die Belastung der Sozialwerke und der Infrastruktur dauerhaft mittragen soll. Für die Menschen bedeutet es im besten Fall Wohlstandsstagnation, realistischerweise ist mit einem spürbaren Wohlstandsverlust zu rechnen.

Wir haben aufgezeigt, dass im Wachstum ein Anzeichen einer Sättigung erkennbar wird. Unternehmer müssen verstehen, wenn ihr Unternehmen seine kritische Grösse erreicht hat. Das gilt auch für die Schweiz. Wenn gleichzeitig die Erfolgsfaktoren durch vermehrte Integration in die EU erodieren und gleichzeitig die Hürden für die Zuwanderung de facto egalisiert werden, muss über die nächsten Jahrzehnte mit einer deutlichen Wohlstandsreduktion gerechnet werden.

Das stellt nach unserer Einschätzung das wahrscheinlichste Entwicklungszenario für die Schweiz dar. Die breite politische und wirtschaftliche Unterstützung für das Paket Schweiz-EU spricht weniger für eine inhaltliche Neubewertung als für den Wunsch nach Stabilität und Berechenbarkeit. Eine offene Debatte über die langfristigen Folgen bleibt damit weitgehend aus.

Das alles weist aus unserer Sicht in eine problematische Richtung. Statt auf immer mehr quantitatives Wachstum sollte die Schweiz stärker auf qualitatives Wachstum setzen. Die Voraussetzungen dafür sind vorhanden, doch das Paket Schweiz-EU leistet dazu keinen Beitrag. Unter dem Strich überwiegen die Nachteile für die Menschen in der Schweiz.

Unter diesen Bedingungen bleibt die entscheidende Frage: Wann ist für die Menschen wieder Erntezeit?

Dieses Paket braucht Klartext. Für die Schweiz.

Unser Nein zur Vernehmlassung zum Paket Schweiz-EU. Von Bürgern für den Bundesrat. Mit neun Seiten Klartext nach etwas über drei Monaten intensiver Arbeit. Unser Schluss aus Bürgersicht: Wir lehnen die neue Grundidee der «Integration statt Kooperation» klar ab.

(c) 2019: San Salvatore, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Mehr EU bringt nicht mehr. Ausser mehr Unvernunft.

Das Paket Schweiz-EU ermöglicht künftig, dass EU-Recht für relevante Lebensbereiche direkt in der Schweiz gilt. Die EU steuert sektoriell die Handelsbeziehungen der Schweiz mit den EU-Mitgliedsländern. Hält sich die Schweiz nicht an die EU-Regeln, kann die EU sie sanktionieren. Das alles ist neu und heikel. Dabei wäre andernorts mehr Handlungsbedarf vorhanden.

(c) 2017: Lugano, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Dieser Integrationsvertrag ändert zu viel.

Mit der Paket-Annahme würden 4388 Seiten EU-Gesetze direkt in der Schweiz gelten. Ohne Mitbestimmung. Die Verordnungen im Umfang von 86% gelten direkt ohne Abbildung in einem Schweizer Gesetz. Die Richtlinien werden mechanisch und direkt ins CH-Recht übersetzt.

(c) 2016: Schartihöreli, Kanton Uri, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Schweizsicht.

Die Sterne stehen für Tragweite, doch die Entscheidung fällt hier. Mit dem Paket Schweiz-EU steht unser Land vor einer existenziellen Zäsur. EU-Gesetze sollen gelten, ohne in einem Schweizer Gesetzbuch zu stehen. Ob wir das wollen, müssen wir selbst beurteilen. Die Regierung möchte es tun. Wir empfehlen es nicht. Die folgende Artikelserie liefert Ihnen die Begründung.

(c) 2017: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Die Schweiz in der Wachstumsfalle. Warum mehr vom Gleichen nicht reicht.

Das BIP pro Kopf hat sich seit 2006 nahezu verdoppelt, in den letzten zehn Jahren stagnierte aber das verfügbare Einkommen pro Kopf. Der Wohlstand der Schweiz wächst nicht im Portemonnaie der Menschen. Das ist nicht zukunftsfähig.

(c) 2016: Morcote, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären.

Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung. Ihnen wird klar: Das ist eine Zäsur mit Folgen für Demokratie und Wohlstand.

(c) 2019: Monte Boglia, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Freizügigkeit ohne Kompass.

Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.

(c) 2023: Lago di Lugano, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?

Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.

(c) 2023: Luganese, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?

Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.

(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.

Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.

(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.

Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.

(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.

Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.

(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.

Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.

(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Originalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.

Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.

Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.

Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.

(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.

Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.

Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.

(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

smartmyway unterwegs.

(c) 2025: Rebberg Auenstein, Kanton Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser

Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.

Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management