Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären.

Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung. Ihnen wird klar: Das ist eine Zäsur mit Folgen für Demokratie und Wohlstand.

Die Schweiz steht am Scheideweg. Mit dem neuen Paket soll sie näher an die EU rücken als je zuvor. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch institutionell. Was 1992 beim EWR das Volk und 2021 der Bundesrat mit dem institutionellen Rahmenabkommen verwarf, liegt nun mit dem Paket Schweiz-EU erneut auf dem Tisch. Es ist die Übernahme von EU-Recht.

Vordergründig geht es um Strom, Lebensmittel, Fliegen oder Arbeit. Unabhängig, ob nun als Paket oder Bilaterale bezeichnet, geht es tatsächlich um die Frage: Soll die Schweiz sich in die Rechtsordnung der EU einfügen, ohne Mitglied zu sein?

Eine schwierige Entscheidung, zweifellos. Wir haben sie nicht unbedingt einfacher, aber für Sie transparenter gemacht. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie unseres Erachtens dem Volk das Folgende erklären. Sie werden sehen, es geht um Wahrheit.

Wir sind uns bewusst, dass die folgende Betrachtung vielerorts differenzierter erfolgen könnte, doch wir wollen für Sie nicht unnötigen Ballast aufladen, der den grossen Vorteil des Artikels wieder zunichte machen würde: Eine ausgesprochen komplexe Situation so darzustellen, dass wir alle sie verstehen können. Ohne naiv, polemisch oder nichts aussagend zu werden. Das ist unser Anspruch und halten wir möglicher Kritik entgegen.

Roland Voser, 20. August 2025

Hier finden Sie die Online-Quellen für folgende Themen: Vertragstext Freizügigkeitsabkommen, Vertragstext Stromabkommen, Lesehilfe EDA-Dokumente

Lesen Sie auch unsere Analyse zum Stromabkommen aus institutioneller Sicht (Link) und die Detailbetrachtung der institutionellen Elemente (Link).

Logischerweise macht die EU die Regeln für den Binnenmarkt. Auch für die Schweiz.

Unsere Nachbarn haben es mit ihrer EU-Mitgliedschaft getan: Sie haben Teile ihrer Hoheitsrechte an die EU abgetreten und im Gegenzug Mitsprache, Mitbestimmung und Teilnahme am EU-Binnenmarkt erhalten.

Die EU kennt Verordnungen, die direkt in den Mitgliedsländern gültig sind, und Richtlinien, die die Mitgliedsländer in ihr Landesrecht umsetzen. Will die Schweiz am Binnenmarkt vollwertig partizipieren, muss sie sich in derselben Weise ans EU-Rechtssystem anschliessen lassen.

Dagegen ist nichts einzuwenden. Die Formel ist einfach: Binnenmarktzugang bedeutet Pflichten. Es heisst für die Schweiz die Sicherstellung von binnenmarktweit gültigen Regeln auf ihrem Hoheitsgebiet.

Integrationsmethode nennt das Paket Schweiz-EU die direkte Gültigkeit von EU-Gesetzen in der Schweiz. Sie sind also das Gegenstück zu den Verordnungen. Auch für die Schweiz gibt es analog obiger Richtlinien einen Ansatz für die Umsetzung ins Landesrecht: Es erfolgt nach dem Äquivalenzansatz.

Die Integrationsmethode kommt in den Bereichen Freizügigkeit, Luftverkehr, Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zum Einsatz. Diese Sektoren sind anspruchsvoll, weil sie strategische Infrastruktur und innere Stabilität betreffen.

Dies im Gegensatz zu den bisherigen Sektoren (MRA, Landwirtschaft, Landverkehr), die auf Gleichwertigkeit des EU-Rechts mit dem Schweizer Recht setzten und somit einer gegenseitigen Anerkennung entsprechen, was für eher technische Themen hilfreich und vertretbar ist.

Ein Vergleich mit Österreich erklärts.

Österreich ist seit 1995 Mitglied der Europäischen Union. Rechtsgrundlage dafür sind der Vertrag über die Europäische Union (EUV) und der Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV).

Auf nationaler Ebene erlaubt das Bundes-Verfassungsgesetz, insbesondere Artikel 23a, die Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU. Artikel 23e verpflichtet Österreich, an der europäischen Rechtsetzung mitzuwirken. Damit ist Österreich voll in den europäischen Gesetzgebungsprozess eingebunden: Es stellt Abgeordnete im Europäischen Parlament und Vertreter im Rat, die an der Entstehung von EU-Recht beteiligt sind.

EU-Verordnungen gelten unmittelbar in Österreich (Art. 288 AEUV), während EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Weil Österreich an der Rechtsetzung mitwirkt, ist dieses EU-Recht demokratisch legitimiert. Rechtliche Grundlage für den Beitritt war das Bundesverfassungsgesetz über den Beitritt Österreichs zur EU (Bundesgesetzblatt BGBl. Nr. 744/1994).

Die Schweiz in der zukünftigen Paket-Situation ist ein Sonderfall.

Die Schweiz ist kein Mitglied der Europäischen Union. Rechtsgrundlage für die Geltung von internationalem Recht ist die Bundesverfassung. Artikel 190 BV bestimmt, dass Bundesgesetze und Völkerrecht für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich sind. Das bedeutet: Wird ein bilateraler Vertrag abgeschlossen, so gilt er unmittelbar, auch wenn er demokratisch nur indirekt legitimiert ist.

Dieses Stück hat also noch gefehlt, dass EU-Rechtsakte nach der Integrationsmethode auf Schweizer Hoheitsgebiet gelten können. Artikel 190 BV macht es möglich, dass EU-Recht auch in der Schweiz gilt. Die Regeln des Binnenmarktes sind also in seinem ganzen Hoheitsgebiet sichergestellt.

Doch ein Unterschied bleibt: Während Österreich als Vollmitglied die Regeln im EU-Binnenmarkt mitbestimmt, bleibt die Schweiz in den relevanten Gestaltungsprozessen aussen vor. Diese Situation ist asymmetrisch: Die Schweiz hat zwar Pflichten mit Nutzungsrechten, jedoch ohne Gestaltungsrechte.

Wieso hat diese Frage nun derart Zündstoff?

Wir haben in unserem Artikel «Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?» die Bedeutung des BIP/Kopf erklärt. Im Jahr 2024 beträgt das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf der Schweiz 103’670 US-Dollar. Der Durchschnitt ihrer Nachbarn (Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien) liegt bei 49’765 US-Dollar (Datenquelle: Weltbank / datacommons.org). Das entspricht knapp 50% des Schweizer Werts.

Die Begründung ist wie folgt: Wenn die Schweiz eine doppelt so gute Performance ausweist wie ihre direkten Nachbarn, dann liegt die Erklärung in ihrem System. Denn andere Standortfaktoren sind in Westeuropa nahezu gleich. Mit System meinen wir letztlich Bürgernähe.

Weil der Schweizer Wohlstand in seiner Bürgernähe begründet ist.

Das Schweizer System ist bürgernäher,

weil es direktdemokratisch funktioniert. Die Bürger können an konkreten Sachfragen mitentscheiden, und Regierung wie Politik müssen laufend Rechenschaft über ihr Tun abliefern.

weil es föderalistisch möglichst dezentral Entscheide fällt, also in den Gemeinden, den Kantonen und erst dann im Bund. Nur was die Gemeinden oder die Kantone nicht besser selber entscheiden können, soll auf Bundesebene geregelt werden.

weil es neutral nach aussen wirkt und damit die Chance eines bewaffneten Konflikts minimiert. Damit ist das Leben der Bürger vor einer Regierung geschützt, die möglicherweise zu rasch Konflikte eskalieren liesse.

Wir quantifizieren diese Bürgernähe somit im BIP/Kopf mit rund 50'000 US-Dollar (Differenz Schweiz 105'000 minus Österreich 57'000 = 48'000, gerundet 50'000). Damit quantifizieren wir Antrieb und Wille der Menschen in einem bürgernahen Staat.

Nicht mehr und nicht weniger. Jede andere Begründung würde ins Leere laufen. Denn entweder wäre sie eine Folge dieser Bürgernähe oder sie wäre bei unseren Nachbarn auch intakt.

Oder Hand aufs Herz – wieso soll die Schweiz sonst leistungsfähiger als beispielsweise Österreich sein? Das BIP/Kopf von Österreich liegt bei knapp 57'000 US-Dollar.

Also: Wenn die Schweiz Vollmitglied der EU wäre, dürfte ihr BIP/Kopf bei rund 60'000 US-Dollar liegen. Denn wenn die Bürgernähe den Unterschied von 50'000 erklärt, dann fällt dieser Vorteil weg, sobald die wesentlichen Entscheide zentralistisch in Brüssel getroffen werden.

Betrachten wir das Ganze kaufkraftbereinigt.

Doch was passiert, wenn wir den Vergleich kaufkraftbereinigt vornehmen, also die Unterschiede im Preisniveau berücksichtigen? Dazu schauen wir uns wieder das Jahr 2024 an:

Nominales BIP/Kopf US-Dollar (Weltbank):

Schweiz: 103’669.90

Österreich: 56’833.20

Deutschland: 55’800.20

Frankreich: 46’150.50

Italien: 40’226.00

Durchschnitt AT/DE/FR/IT: 49’764.85

Kaufkraftbereinigtes BIP/Kopf US-Dollar (Weltbank):

Schweiz: 93’818.70

Österreich: 71’617.90

Deutschland: 72’300.10

Frankreich: 61’321.70

Italien: 60’847.00

Durchschnitt AT/DE/FR/IT: 66’521.66

Damit zeigt sich: Auch kaufkraftbereinigt bleibt der institutionelle Effekt der Bürgernähe bei rund 20’000 US-Dollar (93’818.7 - 71’617.9 = 22’200.8). Würde die Schweiz Vollmitglied, läge ihr BIP/Kopf also bei etwa 72’000 US-Dollar und somit knapp 24% tiefer als heute. Wir nehmen dennoch beide Betrachtungen mit. Die folgenden Überlegungen gelten für beide gleichermassen.

Doch die Aussage bleibt schwerwiegend: Die Schweizerinnen und Schweizer würden also bei einem EU-Beitritt kaufkraftbereinigt real über rund ein Viertel weniger wirtschaftliche Leistungsfähigkeit pro Kopf verfügen. Das würde zweifellos einen direkt Einfluss auf den Wohlstand jedes Einzelnen haben. Experten müssten den damit einhergehenden Kaufkraftverlust schätzen können.

Welche Wahrheit müssten Sie als Bundesrat Ihrem Volk nun erzählen?

Als Bundesrätin oder Bundesrat hätten Sie diese Argumentation schnell begriffen. Sie wüssten also, dass die neuen Abkommen nach der Integrationsmethode ein erhebliches Risiko bilden, denn diese Rechtsübernahme würde sich logischerweise markant auf die Performance und letztlich auf die Kaufkraft auswirken.

Sie hätten den Umfang der Abkommen mit den wichtigsten Bundeserlassen verglichen. Sie kämen zum Schluss: Wenn beim Freizügigkeitsabkommen 746 Seiten sowie beim Stromabkommen 796 Seiten mit der Integrationsmethode an EU-Recht übernommen werden müssen, dann wäre dieser Effekt erheblich.

Denn der Umfang der wichtigsten Bundeserlasse ist mit 1'558 Seiten in der gleichen Grössenordnung wie das EU-Recht aus den beiden Abkommen (Bundesverfassung 102 Seiten, Obligationsrecht 556 Seiten, Strafgesetzbuch 196 Seiten, Strafprozessordnung 180 Seiten, Zivilgesetzbuch 388 Seiten, Zivilprozessordnung 136 Seiten).

Als Bundesrätin oder Bundesrat würden Sie denken: Natürlich kann man einwenden, dass Seitenzahlen allein kein Argument sind. Entscheidend ist jedoch, dass die übernommenen Abkommen nicht im Schweizer System entstanden sind.

Sie betreffen hochsensible Bereiche wie Strom, Migration, Lebensmittel und Luftverkehr und greifen damit tiefer in unsere Eigenständigkeit ein, als es der blosse Umfang vermuten lässt. Sie können deshalb in der Wirkung in diesen Bereichen sogar schwerwiegender sein als die Gesamtheit unserer wichtigsten Bundeserlasse.

Für Gesellschaft und Wirtschaft bedeutet dies: Rechtssicherheit ja, aber unter Aufgabe des bisherigen Systems, das den Standort Schweiz stark gemacht hat.

Was wären nun die strategischen Optionen für die Schweiz?

Sie würden sich die Frage stellen, mit welchem Effekt die Schweiz beim BIP/Kopf rechnen müsste. Die folgenden Fragen würden Sie beschäftigen, aber Sie könnten sie nicht beantworten:

Was bewirkt diese Machtverschiebung vom Bürger hin zur EU in diesem hohen Ausmass, wenn auch sektoriell begrenzt?

Was glauben wir, um wie viel wird sich das BIP/Kopf aufgrund des Binnenmarktzugangs verändern?

Was heisst das für die Kaufkraft der Schweizerinnen und Schweizer, wieviel bleibt in ihrem Portemonnaie?

Doch als Bundesrätin bzw. Bundesrat hätten Sie ein Departement mit vielen Spezialisten, und diese hätten für Sie die strategischen Optionen erhoben.

Die Absprungbasis und Optionen wären:

Absprungbasis. Die Ausgangslage für die folgenden 5 Optionen mit dem BIP/Kopf von 2024.

Status quo. Bestehende Abkommen sichern die Grundintegration, die institutionelle Eigenständigkeit bleibt teilweise gewahrt. Gleichzeitig ist eine langsame Erosion absehbar, weil Aktualisierung und Anpassung ungenügend erfolgen.

Paket Schweiz-EU. Zusätzlicher Marktzugang in wichtigen Sektoren stärkt die wirtschaftliche Integration. Mit Mitsprache, aber ohne Mitbestimmung («decision shaping yes, but no decision making»). Gleichzeitig bricht die Integrationsmethode mit demokratischer Steuerung und föderalen Kompetenzen und schwächt damit das Erfolgsmodell.

EWR-Beitritt. Voller Binnenmarktzugang bringt Effizienzgewinne und Rechtssicherheit. Im Gegenzug erfolgt eine automatische Rechtsübernahme, die Eigenständigkeit und politische Legitimation schwächt.

Alleingang. Der Verlust der Abkommen führt zu Handelshemmnissen und kann Marktabschottung sowie politische Isolation nach sich ziehen. Gleichzeitig bleibt die institutionelle Eigenständigkeit erhalten, und es eröffnet sich die Möglichkeit, bestehende Freihandelsabkommen zu erweitern oder neue mit Partnern ausserhalb und auch mit der EU abzuschliessen, jedoch ohne institutionellen Zugang zum Binnenmarkt.

EU-Beitritt. Maximaler Zugang und Skaleneffekte stärken Marktstellung und Integration. Gleichzeitig bedeutet der Beitritt den vollständigen Verlust institutioneller Eigenständigkeit und des Bonus, der die besondere Leistungsfähigkeit der Schweiz ausmacht; Befürworter würden argumentieren, dass Mitsprache und Mitbestimmung in der europäischen Rechtsetzung diesen Verlust teilweise kompensieren könnte.

Quantifizierte Strategische Optionen (nominal)

Quantifizierte Strategische Optionen (kaufkraftbereinigt)

Jetzt kommt Ihre Entscheidung.

Wie auch immer sich diese Szenarien präsentieren – das Paket Schweiz-EU muss aus der Sicht der Experten besser als der Alleingang herausgekommen sein. Möglicherweise haben die Spezialisten des Bundes sogar herausgefunden, dass auch der EWR-Beitritt besser als der Alleingang sein könnte. Die Skizzen stellen das exemplarisch so dar.

Doch Sie als Bundesrätin oder Bundesrat tragen die Landesverantwortung. Sie sehen, dass der Alleingang gemäss den Expertenszenarien schlechter abschneidet als das Paket Schweiz-EU. Die institutionelle Anbindung mindert zwar den Wohlstand und reduziert die Kaufkraft, erscheint Ihnen aber als das kleinere Übel.

Der Bundesrat entscheidet nicht über alle Details, sondern stützt sich auf eine verdichtete Entscheidungsgrundlage. Wir vermuten, dass der Bundesrat auf dieser Entscheidungsgrundlage zu seiner Empfehlung für das Paket Schweiz-EU gelangt sein dürfte.

Darauf müssten Sie also Ihrem Volk, dem Souverän und Chef der Schweiz, erklären, welche strategischen Optionen es hat und wieso Sie das so empfehlen.

Es gibt eine einzige vertretbare Begründung: Das Paket Schweiz-EU ist besser als der Alleingang.

Liegen die Experten in dieser Geschichte richtig? Wir wissen es nicht. Und der Bundesrat auch nicht. Doch der Bundesrat muss äusserst nachteilige Szenarien gesehen haben, sonst hätte er nicht den Glauben an die Leistungsfähigkeit der Schweiz im Alleingang verloren.

Nicht, dass diese Einschätzung unsere Meinung wäre.

An dieser Stelle erwähnen wir ausdrücklich, dass wir diese Einschätzung kritisch hinterfragen und auch nicht teilen. Dazu folgender Einschub mit der unten stehenden Skizze:

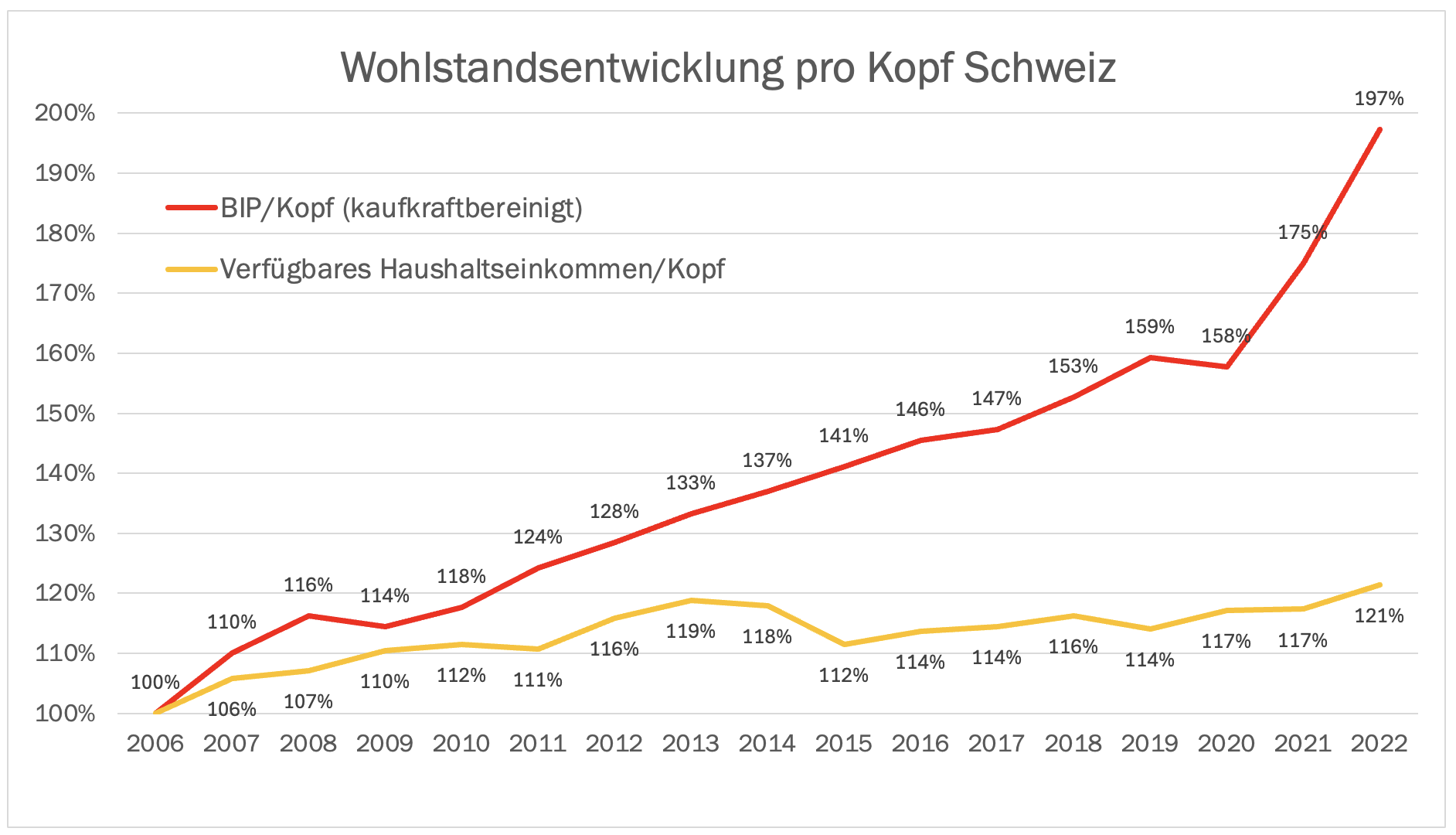

Das BIP pro Kopf zeigt die Wirtschaftsleistung der Schweiz pro Einwohner (rote Linie, Quelle Weltbank). Es ist die kaufkraftbereinigte Version. Demgegenüber steht das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf (gelbe Linie, Quelle BfS). Leider haben wir beim BfS keine Daten früherer Jahre gefunden.

Die Grafik zeigt eine wachsende Diskrepanz: Während das BIP pro Kopf kaufkraftbereinigt seit 2006 fast 100 % zugelegt hat, stieg das verfügbare Einkommen pro Kopf lediglich um 21 %. Das bedeutet, dass der Wohlstand zwar in den Statistiken wächst, im Alltag der Menschen jedoch kaum ankommt. Damit stellt sich die Frage, ob die Früchte der Globalisierung und der bilateralen Integration breit verteilt sind oder ob sie, wie hier ersichtlich, nur einigen wenigen zugutekommen.

Eine Erklärung kann die Zuwanderung sein. Offensichtlich steigen die Kosten für den Betrieb des Staates und seiner Leistungen so stark, dass das verfügbare Haushaltseinkommen nicht mehr mithalten kann. Die Schweiz zeigt damit das Bild einer Wachstumsfalle: Das quantitative Wachstum der Wertschöpfung wird durch höhere Staatslasten und eine Kostenexplosion bei Fixausgaben überkompensiert.

Damit stellen wir zur Diskussion, inwiefern die Bilateralen seit 2010 tatsächlich noch eine Erfolgsgeschichte sind. Aber das ist ein anderes Thema.

Was wären in dieser Situation die richtigen Handlungsempfehlungen?

Wie würden Sie nun als Bundesrätin oder Bundesrat weiter vorgehen? Was wären Ihre Prinzipien? Was halten Sie von folgenden Handlungsempfehlungen?

Ehrlichkeit zum Volk. «Die EU lässt die Schweiz nur am Binnenmarkt mitmachen, wenn sie ihre Regeln übernimmt. Das heisst weniger Eigenständigkeit und ein geringerer Wohlstandsvorsprung. Es heisst auch ein Kaufkraftverlust. Der Alleingang könnte kurzfristig besser sein, doch die Szenarien zeigen langfristig ein deutlich negativeres Bild.»

Ehrlichkeit zur EU. «Die Schweiz erwartet, dass die EU sich reformiert. Die in der Schweiz vorgelebte Bürgernähe muss zum Massstab werden. Massiv weniger Regulierung und deutlich mehr direkte Demokratie, Föderalismus und Neutralität. Unter dieser Voraussetzung sieht die Schweiz eine Perspektive in der EU und für die EU.»

Ehrlichkeit zu sich selbst. «Der Bundesrat unterstützt das Paket, weil es unter den heutigen Umständen die beste Chance für eine stabile Zukunft bietet, auch wenn es mit einer Reduktion des Wohlstands verbunden ist. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass er damit eine grundlegende Veränderung des Landes einleitet, ohne die Konsequenzen zu kennen oder den Erfolg garantieren zu können.»

Eine insgesamt negative Perspektive für die Schweiz also. Wie auch immer Sie zum Paket Schweiz-EU stehen, diese Ehrlichkeit wäre den Menschen in der Schweiz zu wünschen. Darauf muss man sich ja einstellen können. Es ist anspruchsvoll, dieses Amt des Bundesrats. Die Situation der Schweiz ist es offensichtlich ebenso. Gerade weil sie so erfolgreich ist.

Und im Hinblick auf den Einschub mit der Wohlstandsbetrachtung eine leise Vermutung zum Schluss: Ist es möglich, dass die einfachen Leute in der Schweiz keine Partei haben, die ihre Interessen vertreten?

Freizügigkeit ohne Kompass.

Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.

(c) 2023: Lago di Lugano, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?

Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.

(c) 2023: Luganese, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?

Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.

(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.

Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.

(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.

Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.

(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.

Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.

(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.

Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.

(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.

Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.

Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.

Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.

(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.

Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.

Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.

(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

smartmyway unterwegs.

(c) 2019: Monte Boglia, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.

Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management