Schweizsicht.

Die Sterne stehen für Tragweite, doch die Entscheidung fällt hier. Mit dem Paket Schweiz-EU steht unser Land vor einer existenziellen Zäsur. EU-Gesetze sollen gelten, ohne in einem Schweizer Gesetzbuch zu stehen. Ob wir das wollen, müssen wir selbst beurteilen. Die Regierung möchte es tun. Wir empfehlen es nicht. Die folgende Artikelserie liefert Ihnen die Begründung.

Die Sterne stehen für Tragweite, doch die Entscheidung fällt hier. Mit dem Paket Schweiz-EU steht unser Land vor einer existenziellen Zäsur. EU-Gesetze sollen gelten, ohne in einem Schweizer Gesetzbuch zu stehen.

Ob wir das wollen, müssen wir selbst beurteilen. Die Regierung möchte es tun. Wir empfehlen es nicht. Unsere Artikelserie liefert Ihnen die Begründung. Sie finden sie hier. Am Schluss des Artikels. Vorher finden Sie einzelne Themen, die wir punktuell veröffentlicht haben.

Aus Befürwortersicht ist das Argumentieren einfach. Die Informationen des Bundesrates liefern genügend Stoff. Doch bei dieser Vorlage ist in einer direkten Demokratie kein Absender stark genug, um nicht selbst den Blick in die Sterne zu tun.

Breite Zustimmung muss hinterfragt werden. Dies geschieht durch sachliche, faktenbasierte Kritik. Es ist die Schweizsicht, die zählt – nicht die EU-Sterne, mögen sie noch so verlockend scheinen, denn die Schweiz ist und bleibt kein Mitglied.

Wir hoffen, dass Sie unsere Impulse nützlich finden und freuen uns auf einen konstruktiven Austausch.

Roland Voser, 27. August 2025, letztmals ergänzt am 10. Januar 2026

Warum nimmt der Bundesrat den Souverän nicht ernst?

Sagen, was ist.

Der Bundesrat nimmt meines Erachtens bei den «Bilateralen III» den Souverän nicht ernst.

Kritik am Bundesrat mache ich ungern. Mir ist Harmonie wichtig und ich toleriere viel, um das gute Einverständnis mit den Mitmenschen nicht zu trüben. Auch weiss ich, dass die Aufgabe des Bundesrates nicht einfach ist.

Doch wir sollten nicht nur sagen, was sein soll. Sondern sagen, was ist. Rudolf Augstein (Gründer des Magazins Der Spiegel) und sein Sohn haben diese beiden Sätze einst geprägt.

Also sage ich hier, was ist:

Der Bundesrat nimmt den Souverän nicht ernst, weil er das Paket Schweiz-EU nicht ohne Wenn und Aber durch den Souverän bestätigen lassen will. Er wählt das fakultative Referendum: Ohne Unterschriftensammlung entscheidet das Parlament ohne Volk in einer Frage, die in diesem Jahrtausend von entscheidender Bedeutung für die Bürgerrechte ist.

Fakt ist, dass die Schweiz mit den «Bilateralen III» zukünftig nicht mehr alle ihre Gesetze selbst bestimmen kann: Mit Annahme des Pakets gelten die im Abkommen genannten EU-Verordnungen unmittelbar und ohne schweizerische Mitbestimmung auch in der Schweiz. Spätere Änderungen werden vorläufig angewendet. Will die Schweiz eine Änderung nicht übernehmen, drohen Ausgleichsmassnahmen.

Nicht bloss in einigen technischen Bereichen, sondern in den lebensrelevanten Sektoren Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit.

Der Bundesrat hat sich auf den falschen Weg begeben. Er wird von weiten Teilen der Bevölkerung zunehmend nicht mehr verstanden. Diese Haltung widerspricht dem Sinn und Geist der Bundesverfassung. Sie belastet den Gesellschaftsvertrag zwischen gewählten Mandatsträgern und ihren Auftraggebern. Ich finde das besorgniserregend.

Ich beobachte einen empfindlichen Vertrauensbruch zwischen Regierung und Teilen des Souveräns: Die unnötige Polarisierung der Gesellschaft durch die «Bilateralen III» ist eine Folge davon. Das kann nicht im Interesse der Schweizer Regierung sein. Sie hat das Land zu einen, nicht zu teilen. Darüber müssen sich auch die anderen Befürworter der «Bilateralen III» im Klaren sein.

Man kann beim Paket Schweiz-EU materiell unterschiedlicher Meinung sein. Jedoch nicht beim obligatorischen Referendum. Dieses würde zwingend den Souverän über das Paket Schweiz-EU entscheiden lassen. Denn nur der Souverän kann seine eigenen Rechte einschränken. Niemand sonst.

So sehe ich das. Und Sie?

#Bilaterale3Nein

Datum: 26.1.2026 | Post: LinkedIn

Mein Kommentar:

Ihre Darstellung kann ich gut nachvollziehen. Man kann auch die Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative als Beispiel nehmen.

Bereits der Artikel 121a (die Schweiz steuert selbst die Zuwanderung) wäre nach gesundem Menschenverstand Grund genug, dieses Paket dem Ständemehr zu unterstellen. Das dazu relevante EU-Recht ist hier genügend klar.

Interessant ist allerdings, dass selbst Vertreter der KdK diesen Punkt (und einige weitere BV-Artikel) ignorieren und Kraft ihres Amtes tun und lassen, was sie für gut befinden. Was wiederum für das Land gefährlich ist.

Das hat mit Demokratie, Verfassung, Vertrauen und Fairness nichts zu tun. Es ist reine Machtpolitik, aus welchen Motiven auch immer. Nicht gegen aussen (was durchaus auch nötig sein kann), sondern gegen innen (was zu Zersetzung führt). Offenbar glauben aber diese Leute, dass es einfacher ist, sich gegen innen durchzusetzen.

Was allerdings jeweils nach Abstimmungen zu langen Gesichtern führen kann. (Link)

Das Stromabkommen hält nicht, was es verspricht.

Die NZZ hinterfragt das Stromabkommen erneut kritisch. Stromhändler hingegen meinen, dass das Stromabkommen zu tieferen Preisen führt. Wir fragen uns:

Wenn die Marktöffnung zu tieferen Preisen führt, warum braucht es dann im Abkommen eine Grundversorgungsausnahme für Haushalte?

Diese Ausnahme existiert, weil offenbar marktbasierte Preise für die Bevölkerung nicht zuverlässig funktionieren. Das ist ein Konstruktionsfehler des Binnenmarkts.

Das Stromabkommen und das Paket Schweiz-EU verfolgen andere Ziele: Als Integrationsprojekt geht es darum, wie die Schweiz einheitlich in den Strombinnenmarkt eingebunden werden soll. Das würde folgerichtig nach EU-Regeln erfolgen und den erwähnten Konstruktionsfehler für die Schweiz dauerhaft verankern.

Diese Regeln sind für die Schweiz nachteilig, weil sie nicht primär die Bedürfnisse unseres Landes berücksichtigen und damit lokale Gegebenheiten ausser Acht lassen. Sie setzen die Standortvorteile der Schweiz systematisch ausser Kraft.

So erfüllt das Stromabkommen auch im Krisenfall die Erwartungen nicht, weil zentrale Elemente wie die Zuteilung von Grenzkapazitäten für Stromlieferungen und Stromtransit nicht nach Schweizer Interessen, sondern nach EU-Gesamtinteressen erfolgen.

Vertreter aus Wirtschaft und Politik argumentieren aus ihrer jeweiligen Interessenlage. Das Stromabkommen beeinflusst staatseigene Stromproduzenten. Sie erhoffen sich Vorteile aus Handels- und Marktsicht. Analog gilt dies für die Unternehmer, die mit Marktzugangssicht argumentieren.

Diese Perspektiven gehören zum demokratischen Diskurs. Sie stellen unseres Erachtens jedoch nicht die Sicht der Bevölkerung dar. Für sie zählen tiefe Strompreise und Versorgungssicherheit.

Sie fragen nach der Alternative? Es ist die Aufgabe der Regierung, Abkommen auszuhandeln, die primär für die Bevölkerung vorteilhaft sind. Aber bestimmt nicht nachteilig. Unsere Aufgabe ist es, auf die kritischen Punkte hinzuweisen. Das tun wir hier und im beiliegenden Artikel.

#Bilaterale3Nein #StromabkommenNein

The center of the world is here.

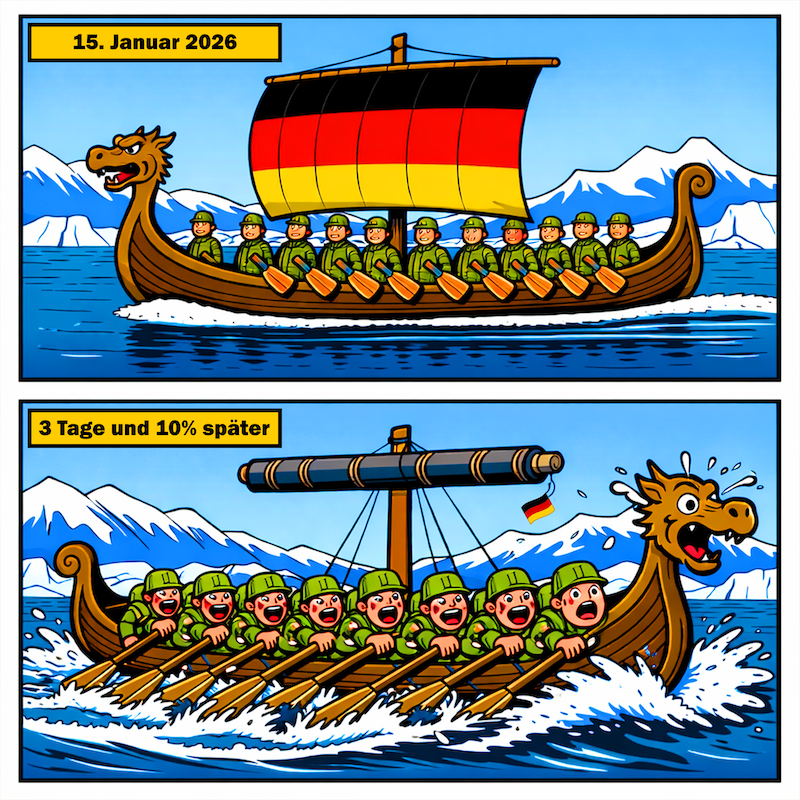

Mit dieser Rede macht Donald J. Trump deutlich: Die Welt steht vor einer grundlegenden Neuordnung.

Die USA definieren ihre Rolle neu und halten ihre Erwartungen an ihre Partner unmissverständlich fest. Er betont glaubhaft die gemeinsamen kulturellen Werte als Grundlage für den Erfolg der USA und Europas. Er bedauert, «dass sich Europa selbst zerstöre.»

Zugleich soll die Einseitigkeit und «Undankbarkeit» in den Beziehungen zu Lasten der USA nicht länger Bestand haben. Mit Nachdruck fordert er die Übergabe von Grönland als Tatbeweis.

Unverändert beanspruchen die USA für sich das Zentrum der Welt.

Die Konsequenzen dieses von den USA initiierten Wandels sind noch nicht absehbar. Möglicherweise wurde heute ein Umbruch in der NATO eingeleitet. Auch die Reaktionen der in der Rede Vorgeführten bleiben abzuwarten.

Ist der amerikanische Präsident damit zu weit gegangen oder hat er in der Sache einfach recht?

Das Video ist sehenswert. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

#Trump #Davos2026 #Geopolitics #WorldOrder #SpecialAddress #Greenland

Datum: 21.1.2026 | Post: LinkedIn

Das Bundeshaus steht 2025 noch.

Wir könnten auch mit dem Paket Schweiz-EU noch abstimmen. Aber Brüssel entscheidet, ob das Ergebnis akzeptiert wird oder ob wir dafür bestraft werden.

Diese Strafen nennt man «Ausgleichsmassnahmen». Sie stehen so in den institutionellen Protokollen der «Bilateralen III». Dazu hat der Bundesrat Ja gesagt.

Wenigstens könnte man das Bundeshaus in den nächsten Jahren umnutzen. Als neuen Wohnraum beispielsweise (siehe Bild). Das wäre vielleicht sinnvoller als ein Schattenparlament. Was meinen Sie?

#Bilaterale3Nein #DirekteDemokratieJa

Datum: 20.1.2026 | Post: LinkedIn

Grönland.

Was bestimmt die EU künftig eigentlich NICHT?

Welche relevanten Aspekte unserer Schweiz wird die EU künftig eigentlich nicht bestimmen? Direkt oder indirekt?

1. Unsere Gesetze?

2. Unsere Rechtsprechung?

3. Unsere Abstimmungen?

4. Unsere Stromversorgung?

5. Unseren Taktfahrplan?

6. Unsere Gesundheit?

7. Unsere Löhne & Renten?

8. Unsere Zuwanderung?

9. Unsere Lebensmittel?

10. Unseren Wohlstand?

11. Unsere Steuern?

12. Unser Land?

13. Unsere Zukunft?

Können Sie irgendwo mit Sicherheit mit Nein antworten? Wo ist verbindlich ausgeschlossen, dass diese Bereiche NICHT betroffen sein werden? Wer garantiert dies, und mit welcher Sicherheit?

Das ist das Problem des Pakets Schweiz-EU. Es ist kein kleines Update. Es wird die Schweiz in zu vielen relevanten Bereichen entscheidend verändern und sie strukturell dauerhaft in die EU integrieren. Es stellt aus unserer Sicht eine Zäsur dar, deren Konsequenzen wir heute nicht klar abschätzen können.

Das Risiko ist zu hoch. Also bleiben wir vernünftig und sagen NEIN dazu. Alles andere wäre naiv.

#Bilaterale3Nein #VernunftJa

Passt nicht.

Seit sieben Monaten macht es immer noch den Anschein, dass die «Bilateralen III» für die Schweiz institutionell nichts Entscheidendes ändern würden. Diese Sicht ist meines Erachtens nicht korrekt.

Mit diesem «Schweiz-Update» würden künftig 3’778 Seiten EU-Recht direkt in der Schweiz gelten. Verbindlich. Ohne Abbildung in einem Schweizer Gesetz.

Zum Vergleich: Die 55 wichtigsten Bundeserlasse der Schweiz inklusive Bundesverfassung umfassen rund 4’144 Seiten. Der Rechtsbestand auf Bundesebene würde sich damit faktisch auf einen Schlag verdoppeln.

Diese Gesetze stehen unter der Kontrolle der EU. Die Schweiz kann sich einbringen, aber nicht mitentscheiden. Und sie gelten für alle Privaten und Unternehmen. Unabhängig davon, ob sie exportieren oder nicht.

Betroffen sind entscheidende Binnenmarktsektoren: Freizügigkeit, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit. In derselben Logik, wie sie im Luftverkehr bereits Realität ist.

Hat die Schweiz beim Luftverkehr profitiert? Ja, man kann von Zürich immer noch die wichtigen europäischen Destinationen anfliegen. Und Nein, die Swiss gehört heute der Lufthansa. Kleinere Anbieter sind unter dem Druck der Regulierung verschwunden. Der Werkplatz Schweiz hat verloren.

Die «Bilateralen III» verschieben die Macht nach Brüssel. Die Schweiz trägt die Folgen. Die Risiken sind zu wenig abschätzbar. Dafür riskieren wir nicht unser Erfolgsmodell. Also bleiben wir vernünftig und verzichten auf dieses Abenteuer.

#Bilaterale3Nein #UpdateNein #VernunftJa

Datum: 14.1.2026 | Post: LinkedIn

Unser Land.

Wie stark bestimmt die EU mit den «Bilateralen III» künftig unser Land? Es ist auch nach monatelangen Diskussionen nicht eindeutig.

Wir von smartmyway haben die Abkommen analysiert und unsere Erkenntnisse in unserer Vernehmlassungsantwort an den Bundesrat festgehalten (siehe Kommentare). Dabei zeigt sich, dass die Erwartungen der EU und der Schweiz nicht genügend deckungsgleich sind.

Das ist das zentrale Problem dieser Verträge: Ihre Tragweite ist angesichts von 1'117 Seiten und kaum überblickbaren Verweisen nicht zuverlässig abschätzbar. Der Interpretationsspielraum ist zu gross. Das Paket Schweiz-EU ist im Konfliktfall ungenügend belastbar. Das ist zum Nachteil der Schweiz.

Eines wissen wir jedoch sicher: Unser Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis pragmatischer Selbstbestimmung. Demgegenüber integrieren die «Bilateralen III» die Schweiz künftig sektoriell in die EU. Sie gefährden damit direkt die Erfolgsposition der Schweiz.

Der Schluss ist klar: Das Paket Schweiz-EU ist zu riskant. Also: Vernünftig bleiben.

#Bilaterale3Nein

Datum: 12.1.2026 | Post: LinkedIn

Hund und Katz.

Der Bundesrat stellt uns vor die Wahl: Entweder gute Beziehungen zu unseren Nachbarn oder Selbstbestimmung. Das ist der Kern seines falschen strategischen Settings beim Paket Schweiz-EU. Er teilt damit unnötig die Schweiz.

Denn wir wollen beides.

Wir wollen gute Beziehungen zur EU und wir wollen unsere Selbstbestimmung. Wir wollen, dass unsere Bürgerrechte unangetastet bleiben. Erst wenn beides harmoniert, ist es für die Menschen gut.

Die «Bilateralen 3» erfüllen diese Forderungen nicht. Sie erzwingen ein unnötiges Entweder-Oder, sind staatspolitisch risikoreich und ihr Preis ist zu hoch.

Wir benötigen eine bürgernahe und tragfähige Lösung. Und keine, die zuerst die Erwartungen der EU erfüllt.

Bilaterale3Nein #GuteBeziehungenJa

Datum: 9.1.2026 | Post: LinkedIn

Berlin.

Nach einem gezielten Anschlag auf die Energieinfrastruktur sind in Berlin zehntausende Menschen tagelang ohne Strom. In der kältesten Jahreszeit. Es sollen rund 45'000 Haushalte sein. Also eine Stadt in der Grösse von Winterthur.

Deutschland ringt mit sich. Politisch, wirtschaftlich, infrastrukturell. Ist das die letzten Jahre noch vernünftige Politik für die Menschen? Welcher Punkt wird mit den jüngsten Ereignissen überschritten? Eines ist klar:

Wer Energie nicht verlässlich sichern kann, verliert wirtschaftlich. Deutschland stagniert seit mehreren Jahren und hat seine Dynamik verloren. Wenn der wichtigste Wirtschaftspartner und der mit 37 Prozentanteil grösste EU-Transferpartner an wirtschaftlicher und politischer Stabilität einbüsst, dann hat die Schweiz die eigenen Risiken sorgfältig abzuwägen.

Will die Schweiz ihren Wohlstand aufrechterhalten, dann drängt sich spätestens jetzt eine eigenständige, selbstbestimmte Öffnung auf. Der Schlüssel dazu ist Handlungsfreiheit. Keine falsche Sicherheit.

#Bilaterale3Nein #EnergieJa

Datum: 6.1.2026 | Post: LinkedIn

Crans-Montana.

Die Katastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 hätte nie passieren dürfen.

Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Das System hat versagt. Wir haben diese jungen Menschen nicht geschützt.

Gesetze und Kontrollen waren für die Opfer wirkungslos. Das ist die harte Realität für uns alle. Damit müssen wir jetzt leben.

Aber wir dürfen es nicht einfach hinnehmen. Wie lange akzeptieren wir, dass Gesetze und Vorschriften im öffentlichen Raum nicht wirkungsvoll ausgestaltet und konsequent durchgesetzt werden?

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich bin allen Helfern, Rettungskräften, Ärzten und Pflegekräften sehr dankbar.

#Schweiz #Sicherheit #Verantwortung

Datum: 4.1.2026 | Post: LinkedIn

Ab ins 20026. Das Ziel bleibt.

Durchstarten.

Starten Sie perfekt ins 2026 durch. Wir von smartmyway danken Ihnen herzlich für Ihre Lesertreue und freuen uns auf ein Wiedersehen im Neuen Jahr. Das Ziel bleibt gleich.

#Bilaterale3Nein

Datum: 30.12.2025 | Post: LinkedIn

Glück.

Zufrieden? Nein. Aber glücklich.

Die Schweiz ist klein. Aber keine Kleinigkeit. Es muss nicht immer gross, grösser, am grössten sein. Glück hat nichts mit Grösse zu tun. Zufriedenheit möglicherweise schon.

Hier liegt die EU falsch: In ihrem Streben nach Grösse und Macht verliert sie die Nähe zu den Menschen. Sie ignoriert mit übertriebener Regulierung die Vielfalt Europas. Nicht die Schweiz sollte mehr EU wagen. Sondern umgekehrt.

Die "Bilateralen 3" integrieren die Schweiz in wichtigen Lebensbereichen in die EU. Sie bauen dort systematisch die Bürgernähe ab und entkräften die Bürgerrechte der Menschen.

#Bilaterale3Nein #GlücklichBleibenJa

Datum: 26.12.2025 | Post: LinkedIn

Wasserkraft.

Unsere Wasserkraft. Unsere Energie.

Die Schweiz könnte für Europa eine Batterie sein. Koordiniert mit den Alpenstaaten wäre das eine verfolgenswerte Initiative für die Menschen und für eine nachhaltige Energiewende. Dafür bräuchte es jedoch viel Überzeugungsarbeit und hohe Investitionen. Neue Wasserkraftwerke entstehen nicht nebenbei.

Keine Perspektive ist es, dass die Schweiz ihre Energiereserven nicht mehr primär für die eigenen Menschen und Unternehmen einsetzen kann, sondern dass EU-weit entschieden wird, wo diese Energie verbraucht wird. Damit wären die Energiewende in der Schweiz und die Versorgungssicherheit infrage gestellt.

Die „Bilateralen 3“ sind von Vorteil für die EU, aber nachteilig für die Schweiz. Beim Stromabkommen geht es nicht um ein paar Produktezertifizierungen zum Nutzen einzelner Exporteure, sondern um bezahl- und verfügbare Energie für uns alle.

Es geht um das Lebenselexier unserer Gesellschaft. Das kann nicht in die Verhandlungsmasse mit der EU gehören. Von der Bedeutung her nicht und auch sachlich nicht:

Die Wasserkraftwerke gehören Gemeinden und Kantonen und damit deren Bürgerinnen und Bürger. Darüber haben sie zu entscheiden. Weder die Kantonsregierungen noch der Bund haben hier ohne explizite Legitimation durch den jeweils zuständigen kantonalen oder kommunalen Souverän etwas zu verhandeln, weil nur so Föderalismus korrekt funktioniert.

#Bilaterale3Nein #Politik #EU #Schweiz #Energiewende #Wasserkraft

Datum: 20.12.2025 | Post: LinkedIn

Patrouille Suisse.

Symbole gehen. Die Schweiz bleibt.

Die offizielle Schweiz kann ihre Symbole ausmustern. Das lässt sich problemlos begründen. Zu teuer. Nicht mehr zeitgemäss. Egal, ob es den Menschen gefällt. Egal, ob die Patrouille Suisse mit Präzision, Sicherheit und Perfektion schweizerisches Können repräsentiert. Egal, ob Spitzensport zum Breitensport animiert und Gleiches auch für die Armee gilt.

Die offizielle Schweiz kann auch ihre Identität zur Disposition stellen. Sie kann Macht vom Souverän und vom Parlament hin zu einer supranationalen Organisation verschieben. Egal, ob es den Menschen gefällt. Egal, ob genau diese Machtordnung die Schweizerinnen und Schweizer zu den glücklichsten Menschen der Welt gemacht hat.

Die Bilateralen 3 markieren eine Zeitenwende. Sie überschreiten eine rote Linie, weil sie nicht mehr Kooperation mit der EU suchen, sondern Anschluss und Integration. Doch die Schweiz ist nicht verhandelbar. Wer will das ernsthaft anders sehen?

#Bilaterale3Nein #Politik #EU #Schweiz #Armee #Kunstflug #Luftwaffe

Datum: 18.12.2025 | Post: LinkedIn

SBB.

Unsere SBB funktioniert. Ohne Binnenmarkt.

Die SBB funktioniert, weil sie ein in sich perfekt aufeinander abgestimmtes System ist. Betrieb, Infrastruktur und Fahrplan sind fein optimiert. Menschen mit Erfahrung und Verantwortung sind dafür seit Jahrzehnten im Einsatz. Sie tun es präzise, verlässlich und bei jedem Wetter. Der Taktfahrplan ist entscheidend. Profis sorgen dafür, dass weit über eine Million Menschen täglich zuverlässig durch alle Regionen der Schweiz reisen und pünktlich ankommen.

Dieses System ist nicht vom Himmel gefallen. Die Schweizer Bevölkerung hat es über Jahrzehnte gefördert und finanziert. Es gehört ihr. Das Resultat ist nicht bloss Infrastruktur, sondern Zuverlässigkeit und damit das zentrale Fundament für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Bilateralen 3 beginnen in dieses System einzugreifen, obwohl es funktioniert. Selbst die heutige Anschlussfähigkeit an die Nachbarn ist nicht optimal. Die Abkommen stellen unnötig strategische Erfolgspositionen der Schweiz infrage, die sich bewährt haben und deren Stabilität wichtige Säulen unseres Wohlstands sind.

#Bilaterale3Nein

Datum: 16.12.2025 | Post: LinkedIn

Matterhorn.

Kann Brüssel Matterhorn? Eben.

Kann Brüssel Matterhorn? Eben. Und genau deshalb gilt: Zentralisierung passt nicht zur Schweiz. Denn die Menschen vor Ort verstehen am besten, wo die Probleme liegen und welche Lösungen funktionieren.

Die Schweiz ist auf diesem Prinzip aufgebaut und lebt es im Föderalismus: Gemeinden, Kantone und Bund übernehmen im Dienst der Bürgerinnen und Bürger jene Aufgaben, die sie tatsächlich übergeordnet besser lösen können. Im Gegenzug sollten sie sich strikt von allem anderen fernhalten.

Die Bilateralen 3 überlassen in relevanten Binnenmarktsektoren die Gesetzgebung der EU. Die Schweiz kann als Nichtmitglied nicht mitbestimmen. Die EU-Gesetze beeinflussen alle Ebenen der Schweizer Gesellschaft. Sie mögen für die EU passen, aber nicht mehr für die Menschen in der Schweiz.

#Bilaterale3Nein

Datum: 14.12.2025 | Post: LinkedIn

Jo Siffert.

Was bedeutet Schweiz? Nie Mittelmass.

Manche Dinge brauchen keine Erklärung.

#Bilaterale3Nein

Datum: 11.12.2025 | Post: LinkedIn

Mein Kommentar:

Für diesen Beitrag hatte ich einen Typen wie Jo Siffert oder Clay Regazzoni im Sinn. Wie sie in den 70igern mit einem Sportwagen die alte Gotthard-Passstrasse, die Tremola, heraufgefahren wären. Einfach, weil sie es konnten. Ohne Theater und Drama. Dafür mit Können und Konzentration. Was sie gesagt hätten, auf die Frage "Was bedeutet Freiheit?" - "Vollgas" wäre möglicherweise die Antwort gewesen. Oder "Alles. Ausser Mittelmass."

Die Bilateralen 3 machen aus der Schweiz Mittelmass, weil sie in relevanten Sektoren die Standortvorteile der Schweiz neutralisieren.

Swissair.

Swissair A380 im Abflug von Zürich? Ein falscher Entscheid und unsere Legenden verschwinden.

Egal, wo auf der Welt Sie in eine Swissair-Maschine eingestiegen sind, es fühlte sich immer wie Nachhausekommen an.

Swissair war mehr als eine Airline. Sie war ein Stück Schweizer Identität und Ausdruck dessen, was dieses Land stark macht: Eigenständigkeit, Innovation und Zuverlässigkeit.

Doch Identität bleibt nur bestehen, wenn wir Sorge zu ihr tragen. Sie kann verloren gehen, wenn wir Entscheidungen treffen, die unsere Selbstbestimmung schwächen.

Ein falscher Entscheid und unsere Legenden verschwinden. So wie damals aufgrund der gravierenden Fehlentscheide des Managements die stolze Swissair. Für immer. Dann bleibt heute die Swissair A380 eben nur eine Märchen, mehr nicht.

Fehlentscheide haben auch für die Schweiz Konsequenzen. Sie sind dann gravierend, wenn wir aus der Hand geben, was uns ausmacht.

#Bilaterale3Nein

Datum: 07.12.2025 | Post: LinkedIn

Medienkonferenz Vernehmlassungsergebnisse.

Die Medienkonferenz des Bundesrates zu den Vernehmlassungsergebnissen offenbart die möglichen Bruchstellen des Pakets Schweiz-EU. Dabei zeigt sich erneut: Der Bundesrat betreibt zwar Kosmetik, bleibt gegenüber den Kritikern unkooperativ und verpasst damit eine wichtige Chance für ein positives Signal.

Bruchstelle dynamische Rechtsübernahme: Die Übernahme künftiger EU-Rechtsentwicklungen bleibt ein zentraler Kritikpunkt. Der Bundesrat reagiert wenig überzeugend mit mehr Transparenz, erweiterten Mitwirkungsrechten und einem Monitoring. Das alles bringt keine Entlastung, sondern weitere Hürden.

Bruchstelle Zuwanderung (Schutzklausel): Die Schutzklausel wirkt begrenzt und verzögert, eine höhere Sozialhilfequote wird offen bestätigt. Der Bundesrat präzisiert das Gesetz und ergänzt Indikatoren, doch die Kernrisiken bleiben bestehen.

Bruchstelle Lohnschutz (Massnahme 14): Der Konflikt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften wird nicht entschärft. Vielmehr stellt sich der Bundesrat gegen die Arbeitgeber und hält an einem Ausbau des Gewerkschaftseinflusses fest.

Bruchstelle Stromabkommen (Wasserkraft): Die Unsicherheiten rund um Wasserkraft, Konzessionen und EU-Weiterentwicklungen sind offensichtlich. Der Bundesrat liefert Interpretationen, die nicht durch offizielle Stellungnahmen der EU belegt sind.

Bruchstelle Grundversorgung Strom: Die Sorge vor Preisschwankungen für Haushalte und KMU wie auch die Streichung der Mindesteinspeisevergütungen werden nicht entkräftet. Der Bundesrat korrigiert die nationale Umsetzung (Tarife, Schwellenwerte), hat aber keinen Einfluss auf das im Abkommen festgelegte europäische Marktdesign.

Bruchstelle Vernehmlassung: Die „74 Prozent Zustimmung“ basieren auf einer umstrittenen Gewichtung. Der Bundesrat ergänzt den Begriff der Befürworter für das Paket Schweiz-EU mit Bilaterale III, was an der Sache nichts ändert: Die EU hat den bilateralen Weg als beendet erklärt.

Bruchstelle verfassungsrechtliche Fragen: Die verfassungsrechtlich heikle zusätzliche Zuwanderung stuft der Bundesrat als gering ein und lässt Art. 121a BV ausser Acht.

Bruchstelle politische Terminierung 2027: Der enge Abstimmungszeitplan bleibt bestehen. Der Bundesrat bewertet das Paket als strategisch notwendig und will das Gesamtpaket mit vier Bundesbeschlüssen gegebenenfalls an einem einzigen Abstimmungstermin entscheiden lassen (Stabilisierung, Lebensmittelsicherheit, Strom, Gesundheit).

#smartmyway #politik #integrationsvertrag #bilaterale #vernehmlassung

Datum: 05.12.2025 | Post: LinkedIn | Youtube: (Link) | Detailinformation: (Link) | Medienmitteilung: (Link)

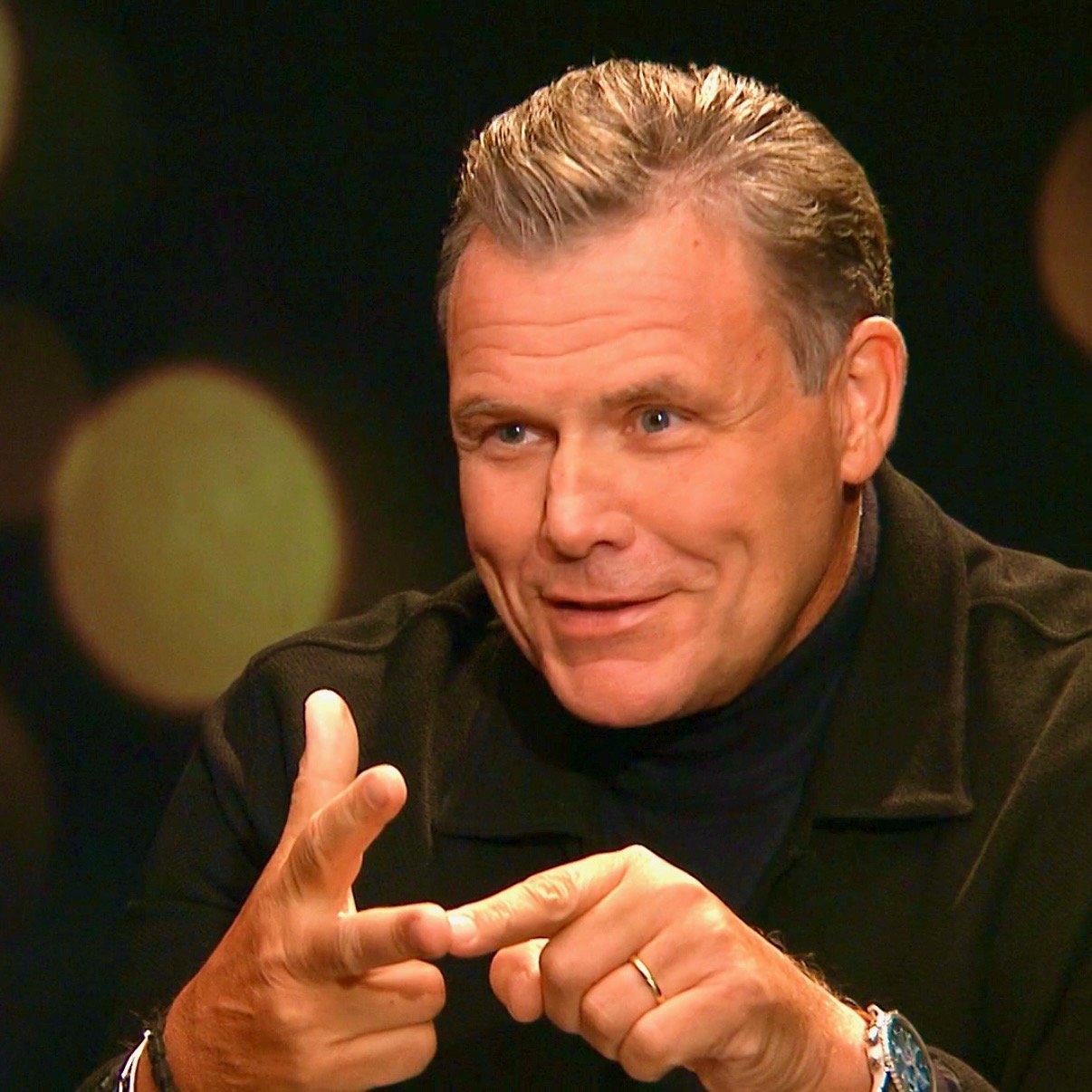

Alfred Gantner erklärt den Zolldeal.

Alfred Gantner im Interview mit Urs Gredig.

Alfred Gantner erklärt im aufschlussreichen Interview den Zolldeal mit den USA. Er stellt sich den kritischen Fragen von Urs Gredig.

Das Ergebnis? Von 39% Zöllen anfangs August hat die Schweiz den Satz auf 15% heruntergehandelt. Gemäss Gantner entspricht dies handelsgewichtet 6.7% und damit weltweit den tiefsten Zöllen für Exporte in die USA. Zum Vergleich liegen handelsgewichtet die EU bei 10% und Grossbritannien bei 7%.

Dies zeigt den spektakulären Erfolg von Bundesrat Parmelin und dem SECO bzw. dem ganzen Team Switzerland. Sie haben ein Common Understanding abgeliefert, das so bisher nicht vorstellbar gewesen war.

Logischerweise gibt es jetzt Kritiker. Unabhängig von ihrer Motivation liegen sie falsch. Sie sollten sich mit Störmanövern aller Art zurückhalten. Das wäre anständig und für die Schweiz wichtig. Denn es geht um unser Land und nicht um Einzelinteressen.

Die Links finden Sie in den Kommentaren.

#Zolldeal #SchweizUSA #GuyParmelin #AlfredGantner #TeamSwitzerland #Handel #Politik #SECO #Europa

Bild: Screenshot SRF

Rechtsübernahme Luftverkehr.

Wird es so zukünftig mit der Rechtsübernahme bei den "Bilateralen III" laufen?

Hier die Medienmitteilung vom 26.11.2025 aus dem bestehenden Luftverkehrsabkommen.

Ein Beamter unterzeichnet im gemischten Ausschuss die Übernahme von mehreren EU-Verordnungen und eines EU-Beschlusses. Der Bundesrat nickt ab. Das war's. Kein Parlament, kein Souverän sind involviert. Die EU-Verordnungen sind damit verbindlich und direkt anwendbar in der Schweiz geworden. Ohne Schweizer Gesetzgebungsprozess. Ohne, dass sie in einem Schweizer Gesetzbuch zu finden wären, gelten die EU-Verordnungen und EU-Beschlüsse auf Schweizer Hoheitsgebiet.

So soll es also künftig mit dem Paket Schweiz-EU auch in den Sektoren Freizügigkeit, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit funktionieren. Die Tragweite ist um ein Vielfaches grösser als diejenige beim Luftverkehr.

Lesen Sie selbst und bilden Sie sich selber eine Meinung.

Medienmitteilung:

Schweiz übernimmt neue EU-Bestimmungen für die Luftfahrt

Bern, 26.11.2025 — Der Gemischte Ausschuss des bilateralen Luftverkehrsabkommens Schweiz-EU hat am 26. November 2025 die Übernahme mehrerer EU-Erlasse durch die Schweiz beschlossen. Sie dienen dazu, in der europäischen Zivilluftfahrt ein hohes und einheitliches Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Der Bundesrat hatte die Übernahme der neuen Bestimmungen am 12. November 2025 genehmigt. Die neuen Bestimmungen betreffend die Bodenabfertigung, das Flugverkehrsmanagement und die Flugsicherheit. Sie treten am 1. Februar 2026 in Kraft. Für die Schweiz unterzeichnet Christian Hegner, Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL), den Beschluss des Gemischten Luftverkehrsausschusses, nachdem der Bundesrat vorgängig die Übernahme der Bestimmungen genehmigt hat.

[...]

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #luftverkehr #rechtsübernahme

Datum: 26.11.2025 | Post: LinkedIn | Medienmitteilung BAZL: (Link)

Mein Kommentar:

Ich bin mit Ihnen einig. Zumindest bis vor ein paar Wochen. Nachdem ich mit Leuten aus der Branche gesprochen habe, habe ich festgestellt, dass viele private kleinere Flugunternehmen die letzten Jahre aufgeben mussten, weil sie die Unmengen an Gesetzen nicht mehr handhaben bzw. die dafür nötigen Kosten nicht mehr profitabel stemmen konnten.

Das Problem mit Brüssel ist, dass sie Gesetze machen, die nicht zur Schweiz passen. Beispiel Heli-Landeplätze müssen in der EU einen bestimmten Durchmesser haben, was möglichweise für grosse Transporthelis irgendwo im deutschen Flachland Sinn machen kann.

In der Schweiz fliegen sie aber in den Bergen. Dort sind die Platzverhältnisse viel enger. Diese Umstände kennen die Funktionäre in Brüssel nicht. Und wenn, dann sind sie schlicht uninteressant für sie, weil die Schweiz und ihre Interessen unter 27 Mitgliedstaaten schlicht irrelevant sind. Daher ist auch dieses Decision Shaping nicht wirksam. Die Schweizer Anliegen sind zu spezifisch, als dass sie in der EU gehört würden.

Daher ist die Unabhängigkeit der Schweiz nicht einfach eine wählbare Zusatzoption, sondern die entscheidende Voraussetzung, dass sich die Schweiz bestätigen und in der Welt durchsetzen kann. (Link)

Kommentar von Enrico Ragoni:

eine Antwort von vielen möglichen. Wir zertifizieren seit 25 Jahren nach Luftrecht. Zuerst nach BAZL, ab 2014 nach EASA. Wir bauen seit 25 Jahren mit denselben Werkstoffen, denselben Methoden, denselben Techniken, denselben Konstruktionsfaktoren die immer selben Bauteile und Ausrüstungen für die Personenrettung. Seit 2000 sind die Kosten dafür um das 15-fache gestiegen, die Zeit für ein Projekt von 6 Monaten auf 2 - 3 Jahre angewachsen, die Gebühren explodiert, der Papierberg unermesslich und die involvierten Personen der Behörde, der DO und anderer von 3 auf 15 angewachsen.

Der Gewinn an Sicherheit: Null-Komma-Null (00,00).

Wir waren immer schon sicher. (Link)

Kommentar von Enrico Ragoni:

das Thema Pilotenalter. nach den EASA Regeln darf ein Heli-Pilot ab 60 keine CAT-Flüge, also Personentransporte, mehr machen, SPO, die Montage äusserst anspruchsvoller Montagen mit mehreren Personen auf dem Mast aber schon. Nicht nur, aber auch CH-spezifisch ist, dass Heli-Piloten jeden Tag alles machen können müssen. Der Transport eines Bauarbeiters auf die Baustelle wäre CAT, ab 60 also nicht mehr erlaubt, mit dem selben Bauarbeiter aber Lasten transportieren und montieren (SPO) darf er dann schon. (Link)

Mein Kommentar:

OK, was kann für diesen Widerspruch die Begründung sein? Sicherheit? Es wäre also so, dass ein Chauffeur nicht mehr Busse fahren darf, aber Sattelschlepper allerdings schon? Das macht tatsächlich wenig Sinn. Entweder ist jemand flugtauglich oder nicht. Eine starre Altersgrenze scheint mir hier nicht sinnvoll, sondern individuelle Checks, wie mit der Senioren-Fahrtauglichkeit beim Autofahren. So stelle ich mir als Fluglaie das jedenfalls vor. Wieso macht die EU eine solche Regel? (Link)

Stimmungstest.

Der heutige Artikel von 20 Minuten nimmt anhand der Zuwanderung eine kritische Haltung zum Paket Schweiz-EU ein. Vielen Dank an Daniel Graf und Stefan Lanz für diesen Stimmungstest. Professor Reiner Eichenberger begründet die kritischen Punkte anhand von 5 Behauptungen und Professorin Astrid Epiney sieht die Zuwanderung als moderater, als oft angenommen.

Der Artikel wurde um 06:45 Uhr veröffentlicht. Zwei Stunden später gab es bereits 454 Kommentare und 2'500 Likes.

Die wahre Bombe ist jedoch die wohl nicht repräsentative Online-Umfrage: Bloss 4% von über 15'000 Abstimmenden befinden die Verträge für gut. Komplett lehnen sie 65% ab. Diejenigen, die überwiegend ablehnen, machen über 80% aus. Also vier von fünf Leserinnen und Lesern lehnen diese Verträge ab.

Der Bundesrat hantiert mit diesem Paket mit veritablem Sprengstoff. Regierungen, Politik und Lobbyisten laufen Gefahr, am Souverän vorbei zu agieren und den Zusammenhalt des Landes zu gefährden. Wenn das nur mal gut kommt für unsere Schweiz.

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #zuwanderung

Datum: 26.11.2025 | Post: LinkedIn | 20 Minuten Artikel: (Link)

Brüssel muss entscheiden.

"Es braucht klare Entscheidungen aus Brüssel."

Mit dem Paket Schweiz-EU wird dieser Satz wohl früher oder später auch bei uns in der Schweiz zu hören sein. Hier liegt die Sorge. Die industrielle Krise in Deutschland ist nicht zufällig entstanden, sondern die Folge einer Energie- und Regulierungspolitik, die zentrale Standortfaktoren geschwächt hat. Energiepreise, Regulierungsdichte und fehlende Planbarkeit treffen nun ganze Wertschöpfungsketten, besonders in der Chemie und Pharma.

Wenn sich die Schweiz institutionell an dieses System anbindet, übernimmt sie nicht nur Marktregeln, sondern auch die strukturellen Probleme dahinter. Dann werden die heutigen Befürworter nicht mehr im Amt sein, während die Auswirkungen real werden könnten. Auch bei uns könnte der Verlust zentraler Standortvorteile drohen, besonders in Regionen wie Basel, die stark von Chemie und Pharma geprägt sind. Oder warum sollte die Schweiz in einem zunehmend schwierigeren Umfeld – jetzt neu innerhalb des Binnenmarkes – ein Sonderfall bleiben können?

#paketeuch #eu #bilaterale #smartmyway #vielseitigunabhängiggut #politik

Meine Kommentare zum obligatorischen Referendum, zur Wirkung des EU-Rechts und zu Cavallis Wochenkommentar im Blick.

Warum die Diskussion von Pfisterer zum Referendum im AAZ-Gastbeitrag zu kurz greift:

Herr Pfisterer findet, das Volksmehr genüge, und er erklärt uns, weshalb die Kantone nicht ihre Standesstimme zum Paket abgeben sollen.

Er beachtet allerdings nicht, dass es im Vorgehen des Bundesrates nicht zwingend eine Volksabstimmung gibt. Wenn keine Unterschriften gesammelt werden, bestimmt allein das Parlament über die «Bilateralen III» und damit über die sektorielle Integration der Schweiz in die EU.

Er blendet damit Kern und Tragweite der entscheidenden Diskussion aus: Nämlich, dass es in der Verantwortung einer Landesregierung liegt, dem Souverän bei einer derart weitreichenden institutionellen Veränderung zwingend das letzte Wort zu überlassen, was einem obligatorischen Referendum entsprechen würde. (Link)

Warum die Wirkung vom EU-Recht die Souveränität der Schweiz einschränken wird:

Das ist m.E. nicht korrekt. Die EU will die CH in bestimmten Sektoren in den EU-Binnenmarkt integrieren. Dort gelten übergeordnete EU-Rechtsakte (EU-Verordnungen, EU-Beschlüsse, EU-Richtlinien). Diese stellen die Gleichstellung aller Länder sicher. EU-Verordnungen gelten, ohne dass sie in das Landesrecht übernommen werden. Also gelten EU-Verordnungen auch auf CH-Hoheitsgebiet, ohne Übernahme ins CH-Gesetz. Also kein CH-Gesetzgebungsprozess, keine CH-Vernehmlassung. Die EU-Rechtsakte sind in den Sektorabkommen aufgeführt (Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität, Gesundheit).

Ausser Landwirtschaft beinhalten alle Sektoren (auch Landverkehr und Konformität) ein institutionelles Protokoll. Sein Ziel (Art. 5): «[...], sorgen die CH und die EU dafür, dass die [...] EU-Rechtsakte nach ihrer Verabschiedung so rasch wie möglich in das Abkommen integriert werden.» Also sind auch die nicht direkt geltenden EU-Rechtsakte und Bestimmungen ins Landesrecht zu übernehmen. In diesen Fällen bleibt der CH-Gesetzgebungsprozess intakt. Lehnt die CH eine Übernahme ab, dann beurteilt der EuGH verbindlich für die CH den Sachverhalt, was Sanktionen auslösen kann.

Haben wir hier das gleiche Grundverständnis? (Link)

Warum ich zu Cavallis Wochenkommentar noch etwas ergänzt werden muss:

Der Kommentar von Rolf Cavalli fordert mehr Dialog und das ist richtig. Allerdings setzt Dialog voraus, dass zuerst klar ist, worum es inhaltlich überhaupt geht. Genau das hat der Bundesrat bis heute mit den EU-Verträgen nicht transparent gemacht, und das ist aus meiner Sicht fragwürdig, ja unzulässig.

Die Verträge zeigen unmissverständlich: Es geht nicht um Marktzugang und nicht um die Fortsetzung des Bisherigen. Es geht um unsere Freiheit, unseren Wohlstand und das Erfolgsmodell Schweiz. Es geht um das Vertrauen der Menschen in Staat und Politik sowie um die ausgleichende Rolle der Medien.

Die "Bilateralen III" riskieren all das.

Für die Menschen und die Schweiz sind die Verträge offensichtlich von Nachteil und für die EU durchwegs von Vorteil. Es sind keine guten Verträge und gehören zurück an den Absender. (Link)

Öffentliche SVP-Veranstaltung.

Hier anderthalb Stunden ernsthafte Informationen zum Paket Schweiz-EU aus einer öffentlichen Veranstaltung der SVP.

Ich gehe davon aus, dass auf LinkedIn bei einem SVP-Inhalt Abwehrreflexe entstehen.

Trotzdem teile ich das Video und empfehle es zur Ansicht, denn es geht um die Sache und um die Zukunft der Schweiz, nicht um Parteipolitik, Politikerkarrieren, Grossunternehmen, Milliardäre oder die Einzelinteressen einiger Lobbyisten.

Vielmehr machen sich vernünftige Leute echte Sorgen, und sie sind berechtigt.

In der Fragerunde wurde gefragt, warum der Bundesrat solchen Verträgen zugestimmt habe. Denn für die Menschen und die Schweiz sind die Verträge offensichtlich von Nachteil. Und für die EU durchwegs von Vorteil.

Sie werden auch nicht besser, wenn man diese Integrationsverträge „Bilaterale“ nennt, denn sie sind nicht mit den Bilaterale I und ll zu vergleichen: Die „Bilateralen lll“ integrieren die Schweiz neu in entscheidenden Gesellschaftsbereichen sektoriell in die EU. Ohne Mitbestimmung. Dafür mit dem europäischen Gerichtshof EuGH als für die Schweiz letztverbindliches Gericht. Und mit EU-Kontrolleuren, die die Schweizer Gesellschaft in diesen Sektoren kontrollieren, ob sie die EU-Vorgaben einhalten. Eine groteske Situation.

Die Frage aus dem Publikum konnte nicht beantwortet werden. Auch ich kann es mir nicht erklären. Auch nach monatelanger Auseinandersetzung mit dem Thema nicht.

Doch sehen und hören Sie selbst und bilden Sie sich Ihre Meinung.

Hashtag#smartmyway Hashtag#vielseitigunabhängiggut Hashtag#paketeuch Hashtag#bilaterale Hashtag#eu Hashtag#politik Hashtag#bundesrat SVP Schweiz

SRG Privatgebühren.

Vielleicht liege ich ja falsch: Ich habe mal die Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und die SRG-Gebühren von Privathaushalten für die Jahre 1990 bis 2024 einander gegenübergestellt.

Die Gebühren sind im Total weit überdurchschnittlich gestiegen, obwohl die Bevölkerung und die Anzahl Haushalte deutlich weniger gewachsen sind. Ich finde das erstaunlich, denn gemäss dieser Logik wird offenbar das Programm teurer, wenn mehr Leute für die gleiche Sendung in den Fernseher gucken oder dasselbe Radioprogramm hören. Was ja nicht sein kann. Das Ganze skaliert aber irgendwie nicht.

Glücklicherweise gab es 2018 die No-Billag-Abstimmung. Danach sind die Gebühren deutlich tiefer geworden.

Der unternehmerische Blick sagt mir dazu Folgendes: Bei den Gebühren der Privathaushalte hat es heute noch deutlich Potenzial nach unten. Sofern keine strukturellen Anpassungen die Ursache für die Kostensprünge sind, sollten die Ausgaben eigentlich gegenüber 1990 sogar rückläufig sein, weil es ja in der Zwischenzeit 70% mehr Haushalte gibt.

Naja. Bevor ich gelyncht werde: 2018 hatte ich als Kulturfreund noch gegen die No-Billag-Initiative gestimmt. Kann mir das trotzdem jemand erklären?

Datum: 19.11.2025 | Post: LinkedIn

EU-Schutzzölle.

Die EU verhängt einseitig Schutzmassnahmen gegen bestimmte Ferrolegierungen, die für die Stahlherstellung wichtig sind. Hier werden Handelshemmnisse hochgezogen, wie die EU es für richtig hält. Diese betreffen auch Norwegen und Island, die EWR-Mitglieder und somit Teil des Binnenmarktes sind. Also auch willkürlich gegen assoziierte Partner der EU.

Wer noch länger von stabilen Beziehungen mit der EU aufgrund des Pakets Schweiz-EU bzw. den "Bilateralen" träumt, sollte seine Position spätestens jetzt verantwortungsvoll überdenken.

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu

Deal!

Die NZZ meldet Einigung im Zollstreit und 15 Prozent für die Schweiz. Wir sagen: Gut gemacht und grosses Dankeschön an alle Beteiligten. Das ist eine gute Nachricht für die Schweiz. Sie hat jetzt praktisch dieselben Konditionen wie die EU. Die Schweiz kriegt den Deal, ohne ihre Souveränität zu tangieren. Nicht so, wie das mit dem Paket Schweiz-EU der Fall wäre. Das ist jetzt auch klar geworden. Schönes Wochenende!

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #deal #usa #15

Die Zeitenwende kündigt sich an.

Wir zeigen faktenbasiert, warum die Schweiz im Jahr 2035 mit rund 10 Millionen Einwohnern ihren Wendepunkt erreicht. Danach kann sie nur noch reaktiv stabilisiert werden. Dieses Szenario wäre durch eine gezielte und nicht zuletzt humane Steuerung der Zuwanderung vermeidbar.

Auf welcher Grundlage die SVP ihre 10-Millionen-Initiative entwickelt hat, wissen wir nicht. Doch wir müssen zugeben: Unser Artikel ist beunruhigend. Er zeigt auf, dass der Handlungsbedarf im Bereich des Bevölkerungswachstums dringender wird. Ähnlich dem Frosch im langsam kochenden Wasser, bleibt die Schweiz diesbezüglich regungslos.

Vielmehr tut sie das Gegenteil und will die Zuwanderung mit dem Paket Schweiz-EU noch befeuern. Es bleibt die Frage, wer die Schweiz da noch verstehen soll.

Lesen Sie unseren Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-zuwanderung

P.S. Bitte beachten: Hier schreibt das Team von smartmyway. Wenn wir Kommentare nicht beantworten, heissen wir sie nicht stillschweigend gut.

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #zuwanderung

Nussbaumer liegt falsch.

Nein, da liegt Herr Nussbaumer falsch, und er wird das wissen. Schauen wir nüchtern hin:

Ginge es nach dem Bundesrat, würde auch das Volk nicht befragt. Denn er erachtet es offenbar als unnötig, sonst würde er ein obligatorisches Referendum fordern.

Das ist die Grundhaltung der Schweizer Regierung: Ein Parlamentsbeschluss genügt. Und tatsächlich, wenn niemand die nötigen 50’000 Unterschriften für das Referendum sammelt, gibt es für das Volk gar nichts abzustimmen.

Obwohl man bei diesem Paket genau das tun müsste. Denn die Schweiz tritt sektoriell dem EU-Binnenmarkt bei und integriert sich in den Sektoren Freizügigkeit, Luftverkehr (ergänzt), Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit ins EU-Rechtssystem, inklusive EU-Rechtsprechung.

Das Paket ist damit ein Bündel von Integrationsverträgen, folglich von Assoziierungsabkommen. Nach gesundem Menschenverstand gilt damit, was in Artikel 140 BV zum obligatorischen Referendum steht:

Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet: […] b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften […]

Und nein: Die Kantone haben nicht gesprochen. Die Kantonsregierungen haben sich geäussert. Ihre Mehrheit vertritt eine antidemokratische Position:

Indem sie das Ständemehr ablehnt, verweigert sie ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich als Stand äussern können. Das ist unerhört.

Regierungen und Politik haben vergessen, wem sie zu dienen hätten: den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Mit solchen Entscheidungen tun sie das nicht. Wer glaubt ernsthaft, dass das gut ist?

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #schweizeu

Datum: 9.11.2025 | Post: LinkedIn | Post Eric Nussbaumer: (Link)

Post Eric Nussbaumer:

#SchweizEU

Die Mehrheit der Kantonsregierungen (21 an der Zahl) sind für das Vertragspaket Schweiz-EU. Nach eingehender Prüfung sind die Kantonsregierungen der Ansicht, dass die vom Bundesrat erzielten Ergebnisse und die innerstaatlichen Umsetzungsmassnahmen ihren Erwartungen entsprechen.

Die Mehrheit der Kantonsregierungen ist auch für ein fakultatives Referendum (15 an der Zahl).

Nüchtern gefragt, soll man die Kantonsmehrheit überstimmen? Es ist doch der Kern unseres Staatswesens - die Kantone. Sie haben gesprochen.

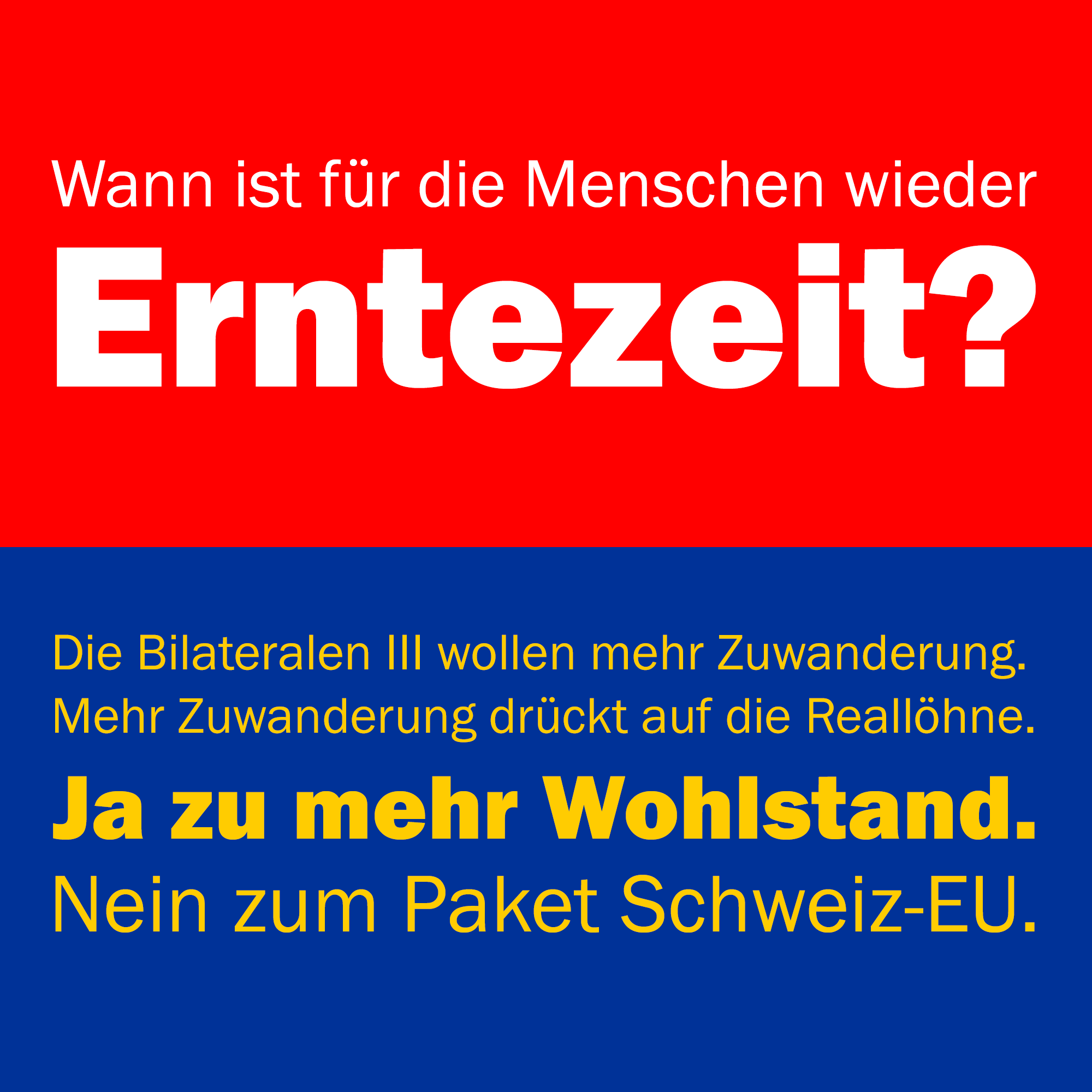

Erntezeit.

Eine weitere Öffnung der Zuwanderung durch das Paket verstärkt diese Tendenz und dürfte zu einem spürbaren Rückgang des Wohlstandsniveaus führen. Dieses Paket gefährdet damit die Zukunftsperspektive der Menschen und markiert eine empfindliche wirtschaftliche und institutionelle Zäsur.

Die Schweiz verdankt ihren Erfolg ihren eigenen Rahmenbedingungen: der direkten Demokratie, dem Föderalismus und der Neutralität, die letztlich die besten Voraussetzungen für die Entfaltung jedes Menschen schaffen. Die vorgesehene weitere Vertiefung der Integration würde diese Erfolgsposition systematisch schwächen.

Die Schweiz sollte stattdessen umgehend eine Wachstumsstrategie einleiten, die konsequent Qualität vor Quantität stellt. Der erste Schritt dazu ist, das fehlgeleitete Paket Schweiz-EU zu stoppen.

Wir fragen: Wann ist für die Menschen wieder Erntezeit?

Falls Sie es anders sehen, lesen Sie für die Faktenlage gerne unseren Artikel unter: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-erntezeit

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #reallöhne #wohlstand

Datum: 4.11.2025 | Post: LinkedIn | Unser Artikel (Link)

Passend dazu ein Post von Jon Pult:

Die heutige Schuldenbremse ist schlicht unvernünftig, weil sie die rekordtiefen Bundesschulden in Richtung Netto-Null treibt. Im Gegensatz zur Reduktion der Treibhausgasemissionen ist das jedoch kein kluges Ziel. Denn null Schulden sind letztlich teurer und ökonomisch ineffizienter als eine moderate Schuldenquote.

Aktuell liegt diese – also die Bundesschuld im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung – bei nur rund 18 Prozent. Es gibt eigentlich keine guten Gründe, diese Quote weiter zu senken. Wir brauchen eine Schuldenbremse, die die Neuverschuldung bremst, nicht den Schuldenstand dauerhaft senkt. Ein vernünftiges Ziel wäre etwa, die Schuldenquote über die Konjunkturzyklen hinweg zu stabilisieren – also dafür zu sorgen, dass sie bei rund 18 Prozent bleibt.

Dies würde garantieren, dass

a) die Schweiz finanzpolitisch weiterhin Musterschülerin bliebe,

b) kein Investitionsstau entstünde und

c) die Aufrüstung der Armee nicht zulasten anderer Staatsaufgaben ginge.

Weil der Bundesrat die heutige Schuldenbremse jedoch zum Dogma erklärt hat, werden völlig unnötige Abbauprogramme wie das „Entlastungspaket 27“ aufgegleist. Sie machen die Bevölkerung wütend, weil dabei zahlreiche legitime Interessen – Bildung, Kultur, Sport, Mobilität, Medien, Klima, Natur, Gleichstellung, Regionalpolitik, Tourismus, Landwirtschaft, internationale Zusammenarbeit, Kinderbetreuung usw. – missachtet oder gegeneinander ausgespielt werden.

Der daraus entstehende Streit und der wüste Verteilungskampf wären völlig unnötig, würde der Bundesrat bei der Schuldenbremse volkswirtschaftliche Vernunft höher gewichten als fiskalpolitischen Fetischismus.

Schweiz, wann findest du auch in der Finanzpolitik zu deinem vielgepriesenen Pragmatismus?

Wer mir in ökonomischen Fragen nicht vertraut, soll diesen Beitrag von Fabio Canetg hören:

Datum: 3.11.2025 | Post: LinkedIn | Beitrag (Link)

Meine Antwort:

Wenn ich Ihren Post lese, finde ich, dass die Schuldenbremse nicht genügt. Wir benötigen dringend eine Ausgabenbremse und eine Halbierung der Steuerlast. Das ist die Diskussion, die wir führen sollten. (Link)

Antwort Pult:

Mir scheint, Sie haben eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Die Ausgabenquote des Bundes ist seit 1990 ziemlich stabil. Wie kommen Sie da auf die Idee, wir hätten ein Ausgabenproblem? (Link, inkl. Grafik der Ausgabenquote)

Meine Antwort:

Es ist ökonomischer Unsinn, die Ausgabenquote zum BIP stabil zu halten, wenn das BIP absolut massiv wächst. Das bedeutet nicht Stabilität, sondern einen Staat, der im Gleichschritt mit dem Wirtschaftswachstum immer teurer wird, ohne produktiver zu werden.

Die Schweiz bläht sich auf, während das qualitative Wachstum ausbleibt. Die Bevölkerung wächst deutlich weniger, die Reallöhne stagnieren seit Jahren. Wenn die Staatsquote konstant bleibt, steigen die Kosten pro Kopf im Umkehrschluss überproportional.

Kein Unternehmen kann so wirtschaften, es würde am Skaleneffekt der Grösse bankrott gehen. Das Motto ist nicht "work hard" sondern "work smart".

Wir stellen also fest, dass das Wachstum nicht bei den Menschen ankommt, während die Ausgabenlast steigt. Die Bevölkerung spürt die Konsequenzen und ihr Unmut wächst überproportional. Das müsste Sie als Sozialdemokrat eigentlich interessieren, nicht wahr? (Link)

Ständemehr KdK.

Die Mehrheit der Kantone hat sich gegen das Ständemehr entschieden. Wir begründen dazu unser Ja aus Bürgersicht in drei Punkten.

1. Art. 140 BV «Obligatorisches Referendum»

«1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet: a. die Änderungen der Bundesverfassung; b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften; [...]»

Das Paket Schweiz-EU stellt eine sektorielle Integration der Schweiz ins EU-Rechtssystem dar, weil EU-Verordnungen zum ersten Mal in politisch relevantem Mass direkt in der Schweiz gelten, ohne dass sie in einem Schweizer Gesetz zu finden wären.

Die Abkommen zu Freizügigkeit, Luftverkehr (ergänzt), Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit sind somit Integrationsverträge und damit völkerrechtlich verbindliche Assoziierungsabkommen. Sie binden die Schweiz an die supranationale EU. Damit greift Art. 140 BV Abs. 1 lit. b, und das Ständemehr ist erforderlich.

2. Art. 190 BV «Massgebendes Recht»

«Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.»

Das Paket Schweiz-EU verschiebt Gesetzgebungskompetenz in die EU und ordnet damit EU-Recht vor Schweizer Recht ein. Heute sind in Art. 190 BV Schweizer Recht und Völkerrecht gleichgestellt, was demnach in der Verfassung zu korrigieren ist. Für eine Änderung der Bundesverfassung ist gemäss Art. 140 BV Abs. 1 lit. a ein Ständemehr erforderlich.

3. Das Ständemehr ist die Stabilitätsgarantie der Schweiz

Wer ein Ständemehr für das Paket Schweiz-EU als unnötig erachtet, verkennt seine Tragweite. Nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus staatspolitischer Sicht gilt: Die Kantone sind keine einfachen, untergeordneten Verwaltungseinheiten des Bundes.

Kantone und Bund teilen sich die staatliche Hoheit. Die kantonale Souveränität ist in Art. 3 BV verankert. Die höchste Souveränität liegt beim Volk. Eine Veränderung der Souveränität tangiert alle, womit auch aus Vernunftgründen ein Ständemehr angebracht ist.

Das Wichtigste zum Schluss: Die Vielfalt der Schweiz ist in ihren 26 Kantonen abgebildet. Das Ständemehr hält die Schweiz zusammen. Es ist die Stabilitätsgarantie der Schweiz. Damit müssen alle sorgfältig umgehen und in jedem Fall eine Zerreissprobe verhindern.

Das hat heute die Mehrheit der Kantone nicht getan. Erleben wir den Anfang vom Ende des Föderalismus?

P.S. Bitte beachten: Hier schreibt das Team von smartmyway. Wenn wir Kommentare nicht beantworten, heissen wir sie nicht stillschweigend gut.

#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #kantone #ständemehr

Datum: 24.10.2025 | Post: LinkedIn | NZZ: Artikel

Mein Kommentar 1:

Ja, das Volk entscheidet. Doch hier haben nicht die Kantone entschieden, sondern die Kantonsregierungen. Die Kantone hätten entschieden, wenn die Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Kantons entschieden hätten. Das wäre eben dieses Ständemehr.

Die Mehrheit der Kantonsregierungen entzieht damit ihren Bürgerinnen und Bürgern das Recht, in dieser entscheidenden Frage zur Souveränität als Stand mitbestimmen zu dürfen. Wenn die Regierung darüber zu entscheiden beginnt, worüber die Bürgerinnen und Bürger abstimmen dürfen, können wir auch in die EU eintreten und die Schweiz zu einer repräsentativen Demokratie umbauen. Das mag jetzt pointiert klingen, aber im Kern trifft es die Sache. Dieser Umstand ist meines Erachtens im höchsten Masse fragwürdig.

Die Konferenz der Kantonsregierungen ist eine interkantonale öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, geschaffen durch eine Vereinbarung der Kantone (Konkordat), und beispielsweise im Kanton Aargau vom Regierungsrat beschlossen.

Es spricht ja nichts dagegen, wenn sich die Kantone abstimmen und voneinander lernen. Aber eine politische Parallelorganisation ist auf dieser Ebene meines Erachtens in der Bundesverfassung nicht vorgesehen.

Mein Kommentar 2:

Da sind wir uns einig. Unabhängig von den Verträgen, die man gut oder schlecht finden darf, geht mir Folgendes durch den Kopf:

Kantonsregierungen, die nicht wollen, dass sich ihr Stand zu dieser Frage mit dieser Tragweite dediziert äussern kann, sind für mich fragwürdig. Entfremden sich solche Repräsentanten nicht von ihren Leuten?

Zürich, Waadt, Bern, Aargau und Genf könnten im Alleingang ein Volksmehr schaffen. Sie vertreten jedoch nur 10 Standesstimmen. D.h. sie könnten den Rest der Schweiz und somit 36 Standesstimmen überstimmen. Was würde in einem solchen Fall mit der Schweiz passieren?

Ich will es nicht weiter auf die Spitze treiben, aber die Politik und die Regierungen sind mit diesem Paket grenzwertig unterwegs. Ich frage mich, warum.

Mein Kommentar 3:

Danke für die Rückmeldung. Wer die Abkommen liest, dem wird klar, dass die Rechtslage sehr unklar ist. Ihr Punkt 1 mit dem Satz: «Die Schweiz ... überträgt keine Hoheitsrechte an EU-Institutionen und behält ihre volle Souveränität.» gibt die Abkommen schlicht falsch wieder. Zum Artikel 190 argumentiert der Post stichhaltig, und ich verzichte auf eine Wiederholung.

Die Mehrheit der Kantonsregierungen entzieht mit ihrem gestrigen Entscheid ihren Bürgerinnen und Bürgern das Recht, in dieser entscheidenden Frage zur Souveränität als Stand mitbestimmen zu dürfen. Dafür ist das Ständemehr da.

Das ist keine juristische Frage mehr, sondern eine politische Haltung, die ich in diesem Kontext sehr fragwürdig finde. Die Bundesverfassung wurde nicht für Juristen geschrieben, sondern hat ausschliesslich dem Souverän zu dienen. Das geht aktuell vergessen.

Mein Kommentar 4:

Bis jetzt habe ich zu diesem Abkommen nur Tausende Seiten gesehen und dazu eine Menge von Behauptungen und Kontroversen. Fakten? Risk Assessments? Szenarien? Entscheidungsgrundlagen? Fehlanzeige. Also ist es unsere Bürgerpflicht, unsere Einschätzung der Lage dem Bundesrat mitzuteilen. Lesen Sie gerne hier.

https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-klartext

Meine anderen Kommentare:

(Link)

Erlauben Sie mir ein offenes Wort? Sie sprechen von «uns» und «wir» und meinen sich. Es ist Ihre Sicht, Herr Luchsinger, oder jene der Befürworter inklusive Lob von Herrn Michel.

Sie zählen die grossen Probleme auf und meinen ihre Komplexität. Da entsteht die Sehnsucht nach Sicherheit, die Ihnen niemand geben wird. Das muss die Schweiz als Erstes verstehen.

Doch die Situation ist mit gesundem Menschenverstand lösbar. Dabei zählt nur das Ergebnis, nennen Sie es Wirkung. Sagen Sie mir bitte konkret, was sich ändern soll und wozu. Wie soll das Haus Schweiz künftig aussehen: Welche Farbe soll es haben, welche Zimmer, und für wie viele Menschen? Soll die Schweiz Eigentümerin oder Mieterin sein?

Wenn Sie von «Kooperation statt Isolation» sprechen, widerspricht niemand. Doch das Paket will «Integration statt Kooperation». Macht die EU also bessere Gesetze als die Schweiz? Darum geht es in dieser Diskussion.

Dafür soll die Schweiz ohne Not einen Teil ihrer Souveränität aufgeben? Herr Ragoni kennt das Ergebnis dieses Konzepts im Luftverkehr aus eigener Erfahrung. Warum ihm nicht vertrauen? Es ist klug zu wissen, welches Ergebnis bereits vorliegt und ob es funktioniert. Unklug wäre es, die gleichen Fehler zu multiplizieren.

(Link)

Tatsächlich bricht derzeit schon etwas mein Bild von der Schweiz und ihren Institutionen zusammen. Diese KdK steht meines Erachtens schon als eigene Körperschaft sehr schräg in der Landschaft. Offensichtlich geht gerade die Bodenhaftung verloren, wie ich es noch nie und sonst so nur im Ausland zu beobachten glaubte.

Wenn ich hier auf LinkedIn erklären muss, was es mit diesen Ständen auf sich hat, komme ich mir wie im falschen Film vor. Dieses Unverständnis ist unglaublich.

Die Leute in Regierungen und Ständerat gehören mehrheitlich zu meiner Generation. Diese kann offensichtlich fehlendes Staatsverständnis nicht mit schlechten Schulen erklären. Denn die waren ausgezeichnet. Also was ist ihre Agenda?

Meine Hoffnung sind die Jungen. Erklären wir ihnen, was Sache ist und dann wird es drehen.

(Link)

Nein, ich weiss es nicht, da haben Sie recht, und ich behaupte das auch nicht. So wie es die Kantonsregierungen auch nicht wissen.

Denn dafür müssten die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen können. Das liegt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und in ihrer Verantwortung als Souverän.

Damit wären wir wieder beim Ständemehr, genau dafür ist es bei einer Frage dieser Tragweite da.

(Link)

Danke für die Rückmeldung. Wer die Abkommen liest, dem wird klar, dass die Rechtslage sehr unklar ist. Ihr Punkt 1 mit dem Satz: «Die Schweiz ... überträgt keine Hoheitsrechte an EU-Institutionen und behält ihre volle Souveränität.» gibt die Abkommen schlicht falsch wieder. Zum Artikel 190 argumentiert der Post stichhaltig, und ich verzichte auf eine Wiederholung.

Die Mehrheit der Kantonsregierungen entzieht mit ihrem gestrigen Entscheid ihren Bürgerinnen und Bürgern das Recht, in dieser entscheidenden Frage zur Souveränität als Stand mitbestimmen zu dürfen. Dafür ist das Ständemehr da.

Das ist keine juristische Frage mehr, sondern eine politische Haltung, die ich in diesem Kontext sehr fragwürdig finde. Die Bundesverfassung wurde nicht für Juristen geschrieben, sondern hat ausschliesslich dem Souverän zu dienen. Das geht aktuell vergessen.

(Link)

Ich hoffe, dass ich für Sie nicht herumlamentiere. Ich fände es auch nicht gut, einfach tiefer in diese EU-Mühle einzusteigen. Solcher Fatalismus wäre mir fremd.

Meiner Ansicht nach ist es mit den neuen Abkommen das erste Mal politisch tatsächlich relevant. Schengen-Dublin und das bisherige Luftverkehrsabkommen konnten noch als "technische Abkommen" durchrutschen, wenn man beide Augen zudrückte.

Aber im Grunde sehe ich das wahrscheinlich gleich wie Sie: Unserer Begründung nach wird bereits dort die Verfassung verletzt. Aber das ist ja offenbar kein Problem für die Politik, wie die Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zeigt. Und wer dort aufmerksam liest, stellt auch fest, dass diese Verträge auch den Artikel 121 BV Abs. 4 verletzen.

Sehr gerne nehme ich Ihr Angebot an und werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen.

(Link)

Nein, ich weiss es nicht, da haben Sie recht, und ich behaupte das auch nicht. So wie es die Kantonsregierungen auch nicht wissen.

Denn dafür müssten die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen können. Das liegt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und in ihrer Verantwortung als Souverän.

Damit wären wir wieder beim Ständemehr, genau dafür ist es bei einer Frage dieser Tragweite da.

(Link)

Sehe ich gleich. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso die EU die Schweiz in ihrem politischen Rechtsraum haben will. Keine der möglichen Antworten erachte ich als positiv für die Schweiz. Je länger je mehr macht dieses Paket für mich keinen Sinn. Es ist ein Gewurschtel, das niemand wirklich überblickt. Und seine Konsequenzen sind nicht absehbar.

Entweder ist die Schweiz Teil der EU oder des EWR oder sie erneuert ein umfassendes Freihandelsabkommen für Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der jeweilig gültigen Regeln. Das wären vernünftigere Optionen, als dieses neue Rahmenabkommen.

JUSO-Erbschaftssteuer.

Wir stellen klar: Wir werden die JUSO-Erbschaftssteuerinitiative aus denselben Gründen ablehnen wie das Paket Schweiz-EU. Beide setzen zu stark auf Umverteilung statt auf Leistung und Eigenverantwortung.

Denn es geht um Umverteilung und Gleichschaltung. Der Unterschied ist, dass das eine national wirkt, das andere in allen EU-Mitgliedsländern. Die JUSO-Erbschaftssteuerinitiative geht also weiter: Sie verschlechtert gezielt im internationalen Vergleich die Position der Schweiz.

Doch was ist mit der EU? Aus unserer Sicht ist die EU in zweierlei Hinsicht ein Umverteilungsprojekt:

Erstens über die Transferunion, wo Steuergelder aus besser gestellten Mitgliedsländern in andere Mitgliedsländer fliessen. Solche Transferzahlungen sind ein wesentlicher Grund, warum die EU heute nicht auseinanderfällt. Der Ausgleich wird von der Kommission als Druckmittel eingesetzt, falls ein Mitgliedsland nicht spurt. Dieser Umstand ist auch der entscheidende Unterschied zum Schweizer Finanzausgleich.

Deutschland ist 2024 mit 13.1 Milliarden der grösste Nettozahler. Österreich bezahlt als Vollmitglied auf diesem Weg jährlich 850 Millionen. Die Schweiz müsste für die Bilateralen jährlich bereits 350 Millionen bezahlen.

Zweitens über Regeln. Diese sind entscheidend. Die EU harmonisiert die Regeln für alle und egalisiert damit systematisch Standortvorteile. Für ein kleines Land wie die Schweiz sind diese jedoch für seinen Wohlstand entscheidend. Diese Vereinheitlichung baut in der Schweiz Wohlstand ab und «transferiert» ihn in die EU.

Die EU strebt beispielsweise Steuerharmonisierung an, indem sie Mindeststandards und einheitliche Bemessungsgrundlagen einführt und den Spielraum für nationalen Steuerwettbewerb systematisch einschränkt (z. B. bei der Unternehmensbesteuerung, MwSt und CO₂-Abgaben). Erbschaftssteuern standen bereits auf der Agenda der EU. Es ist unseres Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis die EU das Thema wieder aufgreift.

Mit der sektoriellen Integration der Schweiz durch die «Bilateralen III» (Paket Schweiz-EU) würde die Schweiz in den Sektoren Freizügigkeit, Luftverkehr (ergänzt), Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit erstmals in politisch relevantem Mass Teil des EU-Rechtssystems. Die entsprechenden EU-Verordnungen wären auch in der Schweiz gültig, ohne dass sie Teil eines Schweizer Gesetzes wären. Dies ohne Mitbestimmung der Schweiz.

Wir fragen uns: Was ist der nächste Schritt nach dem Paket Schweiz-EU? Welche Sektoren werden die Bilateralen IV beinhalten? Wann würde der EU-Beitritt die logische Fortführung und die Schweiz damit Vollmitglied der Transferunion? Und: Sind sich alle Bürgerlichen bewusst, was sie hier dem Souverän empfehlen?

P.S. Bitte beachten: Wenn wir Kommentare nicht beantworten, heissen wir sie nicht stillschweigend gut.

#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #vielseitigunabhaengiggut #smartmyway #fdp #juso #erbschaftssteuer

Datum: 23.10.2025 | Post: LinkedIn

Mein Kommentar 1:

Hier zum Vergleich der Schweizer Finanzausgleich (provisorisch für 2026): Das Gesamtvolumen beträgt 6.4 Milliarden CHF (2/3 durch Bund finanziert, 1/3 Kantone).

Vergleicht man den Schweizer Finanzausgleich von 6.5 Milliarden CHF mit dem EU-Zahlungstopf von 24.3 Milliarden EURO, dann wird deutlich, wie massiv die Schweiz untereinander solidarisch ist. Es zeigt die Tiefe und Stärke des Schweizerischen Föderalismus.

Es ist unverständlich, wie aus dieser Sicht für das Paket Schweiz-EU mit seiner grossen Tragweite, auch für die Souveränität der Kantone, das dafür nötige Ständemehr ernsthaft angezweifelt bzw. ignoriert wird.

Zur Erinnerung: Art. 140 Obligatorisches Referendum

1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:

a. die Änderungen der Bundesverfassung;

b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften;

c. die dringlich erklärten Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage haben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt;

diese Bundesgesetze müssen innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet werden.

Quelle: https://www.data.finance.admin.ch/superset/dashboard/finanzausgleich/

Mein Kommentar 2:

Hier aktuelle Informationen zu den Nettozahlern und Nettoempfängern in der EU. 2024 haben die Nettozahler rund 24.3 Milliarden Euro einbezahlt (die auf andere Länder umverteilt wurden).

Deutschland bewältigt alleine davon 13.1 Milliarden Euro und Frankreich knapp 4.8 Milliarden EURO. Das heisst, dass diese beiden Länder 74% bezahlen und damit im wesentlichen die EU schultern. Wenn diese beiden Länder Probleme bekommen, dann gilt das ähnlich für die ganze EU.

Quelle: https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger-in-der-eu/

Liebe SBB.

Heute also die SVP. Nach der FDP-Show im Wankdorf geht es die bodenständige Partei generalstabsmässig an, und sie liefert ab. Im Taktfahrplan quasi. Zehn Arbeitsgruppen haben sich je ein Thema aus dem Paket Schweiz-EU gegriffen, und jedes wird von SVP-Parlamentarierinnen und Parlamentariern an der Pressekonferenz vom 20.10.2025 kurz und bündig vorgestellt.

Ihr Urteil ist klar: Ein Unterwerfungsvertrag sei es, und nach den knapp 55 Minuten hat man dem Ganzen nichts mehr beizufügen. Denn was die SVP zu diesem Vertrag zu sagen hat, ist haarsträubend, und man fragt sich mehrfach: Wer, um Gottes willen, hat so ein unausgewogenes Machwerk bloss verhandelt?

Eine geballte Ladung also. Konsternation garantiert. Doch dieses Paket braucht sowieso starke Nerven. Wie auch immer Sie zu diesen Verträgen stehen, bilden Sie sich selbst Ihr Urteil (Link)

Speziell empfehle ich den Leuten bei der SBB das Kurzreferat von Benjamin Giezendanner: Es ist eindrücklich, wie sich dieser Transpörtler für die SBB ins Zeug legt. Es zeugt von ehrlichem Verantwortungsbewusstsein für unser Land. Trotzdem: Hat die SBB auch eine Meinung zu diesem Paket? Wäre es nicht an der Zeit, dass sie sich dazu äussert? Denn es geht um sehr viel. Nicht nur um Trassen und Taktfahrpläne. Hier geht’s zum Referat (Link).

P.S. Verzeihen Sie, wenn ich nicht alles beantworte. Es heisst also nicht, dass ich unbeantwortete Kommentare stillschweigend gutheisse. Vielen Dank fürs Mitwirken.

#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #perspektiveschweiz #vielseitigunabhaengiggut #smartmyway #sbb #svp

Datum: 20.10.2025 | Post: LinkedIn | Medienmitteilung dazu: SVP

Goodbye FDP.

Deine enttäuschten Wählerinnen und Wähler verabschieden sich von dir, liebe FDP. Dein Entscheid zum Paket Schweiz-EU ist falsch, weil er die Erfolgsgeschichte der Schweiz gefährdet und den Jungen die volle Entscheidungsfreiheit raubt.

Für Freiheit. Für Vernunft. Für Bürgernähe. Perspektive Schweiz.

Tes électrices et électeurs déçus te disent adieu, chère PLR. Ta décision concernant le paquet Suisse-UE est erronée, car elle met en péril la réussite de la Suisse et prive les jeunes de leur pleine liberté de choix.

Pour la liberté. Pour la raison. Pour la proximité citoyenne. Perspective Suisse.

Le tue elettrici e i tuoi elettori delusi ti dicono addio, cara PLR. La tua decisione sul pacchetto Svizzera-UE è sbagliata, perché mette in pericolo il successo della Svizzera e priva i giovani della piena libertà di scelta.

Per la libertà. Per la ragione. Per la vicinanza ai cittadini. Prospettiva Svizzera.

Tias votantas e tes votants disillusi fan adia cun tai, cara PLD. Tia decisiun davart il pachet Svizra-UE è fallada, perquai ch’ella metta en privel il success da la Svizra e priva ils giuvens da la plena libertad d’elecziun.

Per la libertad. Per la raschun. Per la vicinanza cun ils burgais. Perspectiva Svizra.

Your disappointed voters are saying goodbye to you, dear FDP. Your decision on the Switzerland-EU package is wrong because it jeopardises Switzerland’s success story and deprives young people of full freedom of choice.

For freedom. For reason. For closeness to the people. Perspective Switzerland.

#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #perspektiveschweiz #vielseitigunabhaengiggut #smartmyway #fdp

Datum: 18.10.2025 | Post: LinkedIn | Medienmitteilung dazu: FDP

Die Bewährungsklausel.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Eine «Bewährungsklausel» ist der nächste Akt im nationalen Polittheater um die EU-Verträge.

Unseres Erachtens überblickt der Vorschlag die Tragweite dieser Abkommen nicht: Es braucht Jahre, bis sich die Folgen dieser Verträge vollständig zeigen. Dann sind sie allerdings unumkehrbar.

Dann haben diese Integrationsverträge bereits derart irreparablen Schaden angerichtet, dass die Schweiz aussteigen möchte. Es müsste also bereits sehr viel passiert sein. Eine mittlere Staatskrise beispielsweise? Was muss erst passieren, dass die Schweiz eine Klausel gegenüber der EU auslöst?

Wir können dieser Logik nicht folgen, weil für solche drastische Fälle die bereits in den Abkommen enthaltenen Kündigungsmöglichkeiten reichen würden.

Frau Binder findet die Bewährungsklausel sehr gut. Kompromisse scheinen wichtiger als das Verständnis der Substanz der Abkommen. Gleicher Meinung ist auch Eric Nussbaumer. Der alte Fuchs scheint hier Vorteile für seine Position auszumachen.

Nun gut. Eines ist bei dieser fragwürdigen Politik klar: Ihre Politiker wären bereits im Ruhestand, wenn die Klausel ausgelöst würde und die kommende Generation sagen müsste: «Alles ist kaputt! Wir wollen raus! Egal, was es kostet!»

Das Paket Schweiz-EU ist eine Zerreissprobe. Zwischen Alt und Jung. Mit oder ohne Bewährungsklausel.

Für Freiheit. Für Vernunft. Für Bürgernähe. Perspektive Schweiz.

#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #vernehmlassung #politik #vielseitigunabhaengiggut #perspektiveschweiz

Die Bilateralen ein Erfolg?

Der Bundesrat schickte am 13. Juni 2025 das Paket Schweiz-EU in die Vernehmlassung. In den nächsten Tagen werden Positionen und Parolen gefasst.

Zweifellos waren die Bilateralen I und II für die Wirtschaft ein grosser Erfolg: Das nationale BIP stieg seit 1990 um 129 Prozent, von Index 100 auf 229 Prozent. Doch Fehlanzeige für die Menschen: Ihr Realeinkommen wuchs im selben Zeitraum gerade einmal um 15 Prozent auf 115 Prozent. Gleichzeitig nahm die Bevölkerung um rund einen Drittel zu. Die beiliegende Grafik im ersten Kommentar gibt einen Überblick (Quelle: BfS).

Der wirtschaftliche Erfolg ist wichtig, doch die Menschen profitieren nicht fair genug davon. Die Vorteile konzentrieren sich bei Wenigen und der Staat wächst ungebremst mit. Diese Entwicklung gefährdet den sozialen Frieden.

Denn die Nachteile bleiben bei den Leuten hängen: Sie haben unter dem zunehmenden Konkurrenzdruck in allen Lebensbereichen zu kämpfen. Akute Wohnungsnot, überlastete Infrastruktur, Staus, Probleme an Schulen, Krankenkassenprämien, belastete Sozialwerke, unterbesetzte Sicherheitskräfte, Überregulierung, fehlender Sparwille. Wollen Sie die Liste fortführen?

Gerade jene trifft es also, die dieses grosse BIP mit täglicher Arbeit, Motivation und Leistung überhaupt erst schaffen. Aus der Gesamtsicht ist dies sehr bedenklich.

Und jetzt? Das Paket Schweiz-EU packt noch die sektorielle Integration der Schweiz in den EU-Rechtsraum obendrauf: Bei Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Strom und Gesundheit wird künftig EU-Recht direkt auf Schweizer Boden gelten. Das schwächt die Bürgerrechte und verändert das demokratische Grundverständnis. Dazu kommen jährliche Milliardenzahlungen an eine supranationale Organisation, die die Schweiz endlich integrieren und damit den EU-Binnenmarkt auch politisch vollenden will.

Es ist an der Zeit, dass grosse Unternehmen und Wirtschaftsverbände wieder verstärkt ihre Verantwortung für das Land und seine Menschen wahrnehmen. Wer derart profitiert hat, soll jetzt wieder nachhaltig zum sozialen Frieden beitragen und dieses Paket an den Absender zurückweisen.

Das Paket Schweiz-EU ist eine Zerreissprobe. Lehnen Sie es ab.

#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #direktedemokratie #vielseitigunabhaengiggut

Fahne im Wind.

Für die Schweiz bedeutet unseres Erachtens das Paket Schweiz-EU einen Wendepunkt. Statt der bisherigen Kooperation rückt die sektorielle Integration der Schweiz in den EU-Rechtsraum ins Zentrum. Lesen Sie dazu unsere Stellungnahme an den Bundesrat.

Wir erwarten von den Parteien im linken Spektrum keine Überraschung. Das Paket nivelliert den Wohlstand der Schweiz auf EU-Niveau, was letztlich im Sinne eines sozialistischen Gesellschaftsmodells wäre. Sie werden also trotz Lohndruck zustimmen.

Auf der anderen Seite verfolgt die SVP eine klare Ablehnung, insbesondere mit Blick auf die geplante Erweiterung der Personenfreizügigkeit. Sie befürchtet gleichzeitig einen erheblichen Verlust an Souveränität. Sie lehnt das Paket folglich ab.

Doch welche Rolle spielen die Mitte und die FDP? Diese Parteien werden über das Paket entscheiden und haben sich bisher nicht eindeutig positioniert. Die FDP-Delegierten sollen am 18.10.2025 zu einem Schluss kommen. Erste Signale deuten auf ein Sowohl-als-auch hin. Also nach wie vor keine Klarheit.

Klar ist jedoch: In beiden Parteien werden viele Mitglieder heimatlos. Und zwar unabhängig davon, welche Parole gefasst wird. Der logische Schluss wäre eine neue Partei, denn ein solcher Widerspruch wird auf Dauer zu einem unlösbaren innerparteilichen Konflikt führen. Es braucht also eine Partei der vernünftigen Mitte, die das Paket unmissverständlich ablehnt. Die Meinungsdifferenz wäre sonst schlicht zu gegensätzlich.

Wie sehen Sie die Rolle von FDP und Mitte in dieser Frage? Was sind Ihre Schlüsse?

#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #direktedemokratie #vielseitigunabhaengiggut

Datum: 7.10.2025 | Post: LinkedIn | Artikel: Vernehmlassungsantwort

Cassis im Interview.

Was vom Interview mit Bundesrat Cassis in der NZZ bei uns hängen bleibt, ist nicht Klärung, sondern dass das Paket Schweiz-EU in unserer Analyse einen anderen Eindruck hinterlässt.

Er geht davon aus, dass die FDP den bilateralen Weg weiterhin unterstütze, und meint damit sein Paket Schweiz-EU. Die Bilateralen seien erfolgreich gewesen, und so werde auch das Paket wirken. Doch wenn der bilaterale Weg funktioniert hat, braucht es keine Änderung. Dann braucht es kein Paket, das partnerschaftliche Kooperation durch sektorielle institutionelle Integration ersetzt oder Äquivalenz durch automatische Rechtsübernahme.

Hüftprothesen unterliegen neu den Regeln des EU-Binnenmarkts, weil die Schweiz im Gesundheitssektor Teil davon wird. Egal ob für Portugal oder die Schweiz: EU-Vorgaben gelten grundsätzlich im ganzen Binnenmarkt gleich.

Die Zuwanderung sei ein Wohlstandsfaktor, doch der Nachweis fehlt. Mehr Wohnungen sollen den Druck lindern, lösen aber die Ursache nicht. Und: Der Zustrom aus dem riesigen Zuwanderungspotenzial der EU kann endlos sein, besonders wenn sich die Perspektiven in der EU weiter verschlechtern.

Wenn die 10-Millionen-Initiative eine Hypothek für das Paket sei, wird klar: Die Schweiz kann ihre Zuwanderung nicht mehr steuern, ohne Sanktionen zu riskieren.

Der Familiennachzug wird nicht nur auf Ehepartner ausgeweitet, sondern auch auf eingetragene Partnerschaften und Drittstaatsangehörige. Erweitert die EU ihre Regeln, kann die Schweiz zwar ablehnen, muss aber mit Sanktionen rechnen. Zudem entfällt die Anforderung einer angemessenen Wohnung, und Arbeitslosigkeit gilt als Erwerbstätigkeit.

Die Schutzklausel ist eine Notbremse, die die Schweiz faktisch nur mit EU-Zustimmung betätigen kann. Tut sie dies ohne, drohen Sanktionen. Im Übrigen habe die Schweiz diese Klausel rückblickend kaum angewendet. Warum auch: Selbst Entscheide wie jener zur Masseneinwanderungsinitiative wurden nicht umgesetzt.

Die Verfassung wird so zum politischen Spielraum. Was gelte, bestimme das Parlament je nach Lage. Das EDA entscheide, ob eine Änderung eines EU-Rechtsakts direkt übernommen oder dem Parlament vorgelegt wird. Demokratische Entscheide werden zweitrangig.

Mögliche EU-Sanktionen sollen gleich im Abstimmungsbüchlein erscheinen. Das beeinflusst die freie Willensbildung und widerspricht Art. 34 BV.

Das Schiedsgericht hat zwar das letzte Wort, muss bei EU-Recht aber die Auslegung des EuGH übernehmen.

Das Paket sei sein europapolitisches Vermächtnis. Doch ob er die Abstimmung noch mitbegleitet, lässt Cassis offen.

Wir fragen uns, ob wir dieselben Abkommen gelesen haben.

#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #direktedemokratie #vielseitigunabhaengiggut

Endlich.

Endlich hat ein ausgewiesener Experte das Paket Schweiz-EU und die Informationspolitik des Bundesrates seziert. Prof. Carl Baudenbacher zeigt haarscharf auf, weshalb beides nicht nur fragwürdig, sondern im Kern demokratiegefährdend ist. Er demontiert das institutionelle Fehlkonstrukt des Pakets Schweiz-EU nach allen Regeln der Kunst. Sein Urteil fällt in jeder Hinsicht verheerend aus.

Wir verzichten bewusst auf eine Kommentierung. Denn Sie sollten sich seine zehn Seiten selbst zu Gemüte führen. Es braucht keine weiteren Erklärungen unsererseits. Die Schieflage des bundesrätlichen Schiffes ist erschreckend und erstmals in ihrer ganzen Tragweite sichtbar.