Die Schweiz in der Wachstumsfalle. Warum mehr vom Gleichen nicht reicht.

Das BIP pro Kopf hat sich seit 2006 nahezu verdoppelt, in den letzten zehn Jahren stagnierte aber das verfügbare Einkommen pro Kopf. Der Wohlstand der Schweiz wächst nicht im Portemonnaie der Menschen. Das ist nicht zukunftsfähig.

Langsam kommen wir zum Punkt. Als Nichtexperten finden wir uns im Paket Schweiz-EU zurecht, auch dank der Hilfe von Menschen, die ihre Praxissicht einbringen, uns die richtigen Impulse geben oder freundlich auf Fehler hinweisen. Das alles hilft der Sache und bringt uns alle weiter.

So auch im vorliegenden Fall. Unsere Reise in der Analyse führte uns von der institutionellen Anbindung über abstrakte Vor- und Nachteile der Abkommen nun zu den Auswirkungen für die Menschen.

Das war unser ursprünglicher Antrieb: Wir wollten herausfinden, ob dieses Paket Schweiz-EU für die Menschen eine gute Sache ist. Und zwar langfristig.

Wir kommen zum Schluss, dass es das nicht ist, und wollen dies im Folgenden sorgfältig begründen.

Roland Voser, 22. August 2025

Wohlstand ist nicht einfach, doch unser Glück.

Sie mögen Wohlstand unterschiedlich definieren. Oft hat er etwas mit Glück, Zufriedenheit und Freiheit zu tun. Sicher ist, dass dieses viel bemühte Wort im Kern für uns als Individuen ebenso wie für jede Gemeinschaft grundlegend ist. Wohlstand ist ein kostbares Gut, und die Schweiz verfügt über reichlich davon. So haben wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt. Es geht uns gut.

Mein Grossvater war SBB-Gleisarbeiter, und zuhause hatten sie eine kleine Landwirtschaft. Mein Vater baute 1960 ein bescheidenes Haus und lebte mit seiner Familie darin ein Leben lang glücklich. Ich selbst hatte eine wunderbare Jugend, erhielt alle Möglichkeiten und lebe heute gut situiert. Ich bin kein Einzelfall. Unsere Generation hat vom Schweizer Wohlstand profitiert wie keine zuvor. Geschaffen haben ihn unsere Väter und Grossväter. Wir haben ihn bestenfalls ausgebaut oder wenigstens gehalten. So viel ist klar.

Es sollte unser Anspruch sein, diesen Wohlstand den kommenden Generationen zu erhalten. Da werden Sie mir zustimmen.

Was in den letzten Jahren mit dem Wohlstand passiert ist.

«Der Wohlstand in der Schweiz sinkt, weil die Zahl der Menschen schneller wächst als das BIP», lesen wir in der Zeitung Cash vom 25.08.2024. Das BIP pro Kopf ist im Jahr 2023 um 0,4 Prozent gesunken.

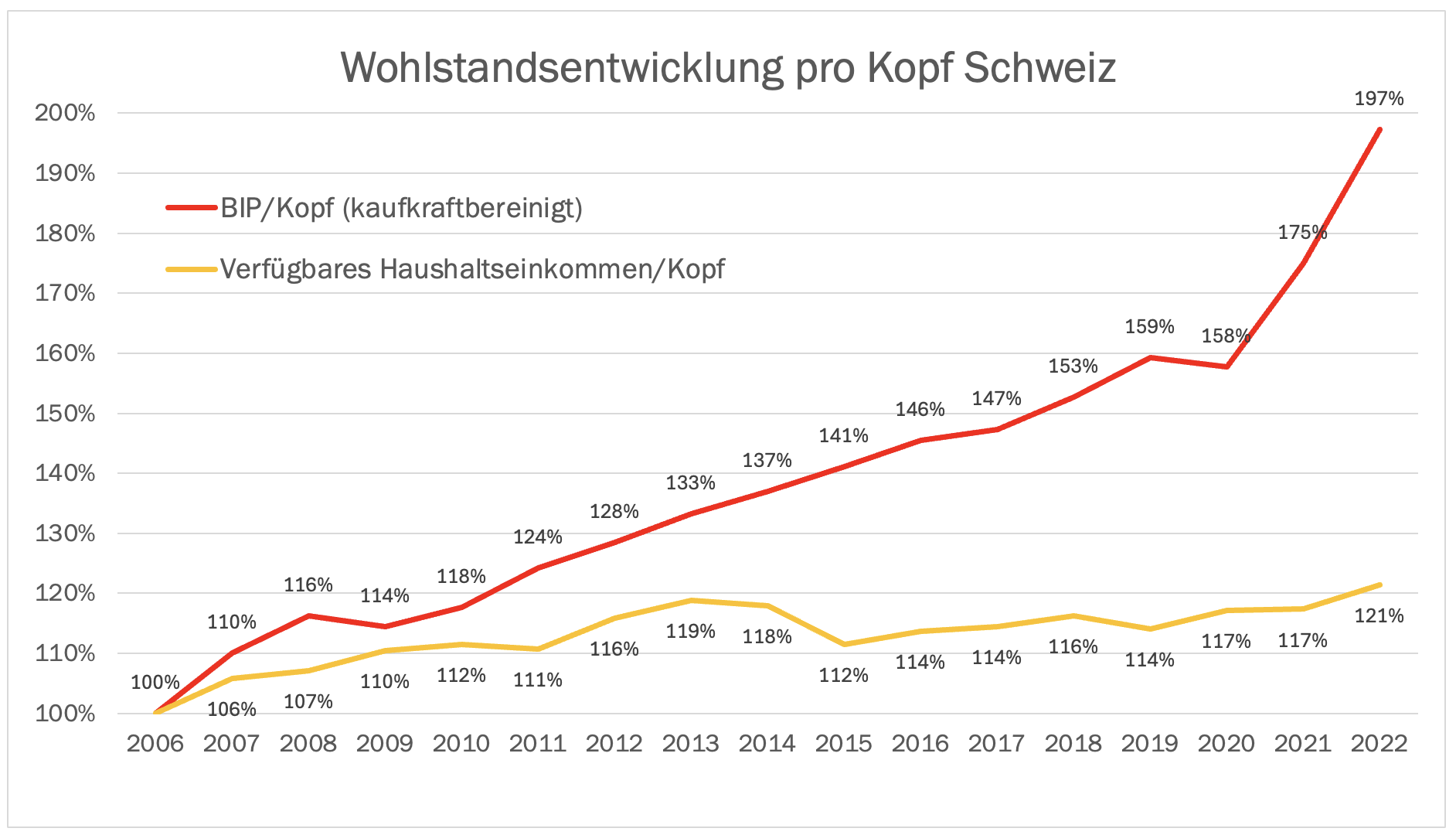

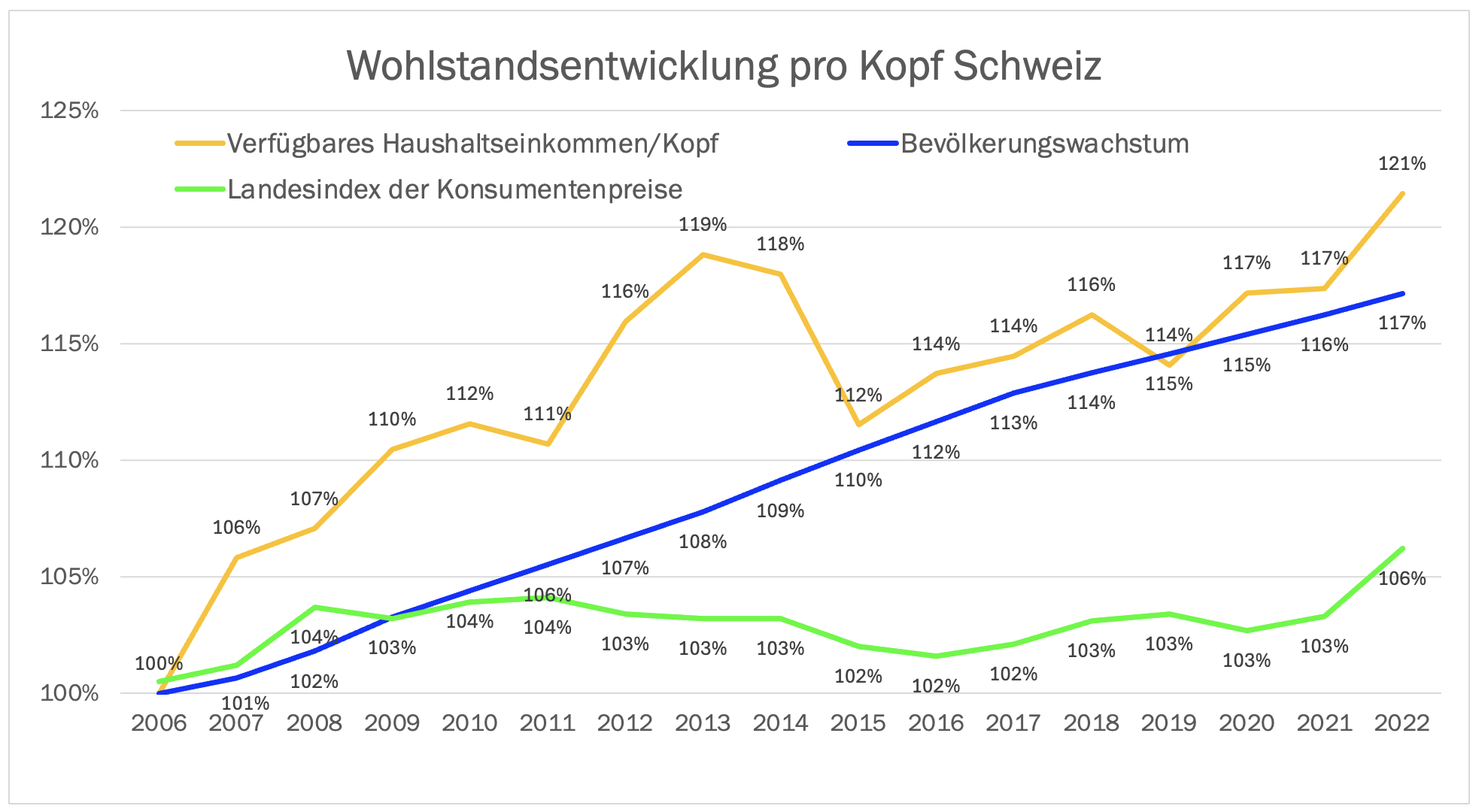

Wir betrachten deshalb die Entwicklung der letzten Jahre. Wir fügen dazu drei Skizzen an. Die Zahlen von 2006 bis 2022 zeigen eine klare Entwicklung (frühere und spätere Daten sind nicht aus einer Quelle verfügbar).

Das kaufkraftbereinigte BIP pro Kopf hat sich nahezu verdoppelt (rote Linie, Quelle Weltbank). Das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf hingegen ist im gleichen Zeitraum nur um gut 20 Prozent gestiegen (gelbe Linie, Quelle BfS), im gleichen Mass wie die Bevölkerungszahl gewachsen ist (blaue Linie, Quelle BfS). Es liegt unter Berücksichtigung der Inflation noch bei 15% (Landesindex der Konsumentenpreise, grüne Linie, Quelle BfS)

BIP/Kopf im Vergleich mit dem verfügbaren Haushaltseinkommen pro Kopf. Jeweils im Verhältnis zum Jahr 2006.

Bevölkerungswachstum im Vergleich mit dem verfügbaren Haushaltseinkommen pro Kopf. Jeweils im Verhältnis zum Jahr 2006.

Bevölkerungswachstum im Vergleich mit dem verfügbaren Haushaltseinkommen pro Kopf sowie dem Landesindex der Konsumentenpreise. Jeweils im Verhältnis zum Jahr 2006 (bzw. 12.2005 für LIK).

Das BIP pro Kopf wird kaufkraftbereinigt in US-Dollar (PPP «Purchasing Power Parity») dargestellt. Das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf entstammt der Haushaltsbudgeterhebung und liegt nominal in CHF vor. Analog auch die Bevölkerungsentwicklung und der Landesindex der Konsumentenpreise.

Wir zeigen die Reihen als Index 2006 = 100%, um die Dynamik vergleichbar zu machen (beim Landesindex der Konsumentenpreise ist der Vormonat Dezember 2005 die Basis). Der Vergleich beantwortet nicht die Frage nach dem «Niveau» bzw. dem absoluten Wert, vielmehr «kommt gesamtwirtschaftliches Wachstum bei den Haushalten an?»

Obwohl die Bevölkerung spürbar zunimmt, legt das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf nicht im gleichen Mass wie das BIP pro Kopf zu. Die Schweiz schafft es nicht, das zusätzliche Arbeitskraftpotential aus dem Bevölkerungswachstum so zu nutzen, dass nicht nur das BIP pro Kopf, sondern auch das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf gleichermassen steigt.

Was wären dazu die möglichen Ursachen?

Fixkosten und Staatslasten steigen schneller: Krankenkassenprämien, Mieten, Energiepreise, Gebühren und Steuern fressen einen wachsenden Teil der Einkommen auf. Dadurch bleibt vom erwirtschafteten Mehrwert weniger im Portemonnaie der Haushalte.

Ungleiche Verteilung des Wachstums: Ein grösserer Teil des BIP-Wachstums fliesst in Unternehmensgewinne, Kapitalrenditen oder Staatseinnahmen. Löhne steigen langsamer, besonders in mittleren und unteren Einkommenssegmenten.

Zuwanderung und Arbeitsmarktstruktur: Zuwanderung vergrössert das Arbeitsangebot. Das erhöht zwar das BIP, aber drückt den Lohndruck im Durchschnitt nach unten. Viele Zuwanderer arbeiten in mittleren oder tieferen Lohnklassen oder günstiger als ihre Schweizer Kollegen, was den Pro-Kopf-Durchschnitt beim Haushaltseinkommen senkt.

Produktivitätsgewinne kommen nicht bei den Haushalten an: Technologische Fortschritte und Effizienzgewinne erhöhen zwar das BIP. Diese Effekte schlagen sich stärker in Unternehmensgewinnen oder sinkenden Preisen nieder, nicht in höheren Nettoeinkommen.

Steigende Sozialausgaben: Ein wachsender Anteil des BIP wird für Sozialwerke, Umverteilung oder staatliche Programme verwendet. Das erhöht zwar das «kollektive» Wohlstandsniveau, aber nicht das verfügbare Einkommen pro Kopf.

Demografie: Ältere Bevölkerung bedeutet mehr Rentenbezüger, weniger Erwerbstätige. Renteneinkommen wächst langsamer als Erwerbseinkommen, was das verfügbare Durchschnittseinkommen bremst.

Die Wohlstandsschere klafft auseinander.

Die Grafiken zeigen ein klares Bild: Seit rund zehn Jahren stagniert das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf. Der Wohlstand wächst damit nicht im Portemonnaie der Menschen, obwohl die Wirtschaftsleistung der Schweiz stetig steigt.

Die gute Nachricht: Bürgernähe und liberale Eigenverantwortung sind die Ursache für das eindrücklich starke Wachstum des BIP pro Kopf. Es ist wie eine gut geölte Maschine, die in immer höherer Drehzahl läuft. Unternehmerinnen und Unternehmer erbringen diesen Kraftakt aus Eigenmotivation und Verantwortung heraus. Sie und ihre Unternehmen sind die primäre Quelle des Wohlstands. Auch da sollten wir uns einig sein.

Der Gegenentwurf zeigt, wohin Planwirtschaft führt: in die Verarmung der Menschen. Die historischen Beispiele UdSSR, DDR oder Kuba belegen, dass diese Gesellschaftsansätze ökonomisch wie politisch gescheitert sind. Denn die Planwirtschaft hat versagt und mit ihr die dazugehörige Staatsform der Diktatur.

Die Menschen absorbieren die Nachteile des ungebremst quantitativen Wirtschaftswachstums.

Sozialistische Rezepte sind untauglich, auch für die Erklärung des vorliegenden Phänomens der Wohlstandsschere. Doch fragen wir uns trotzdem, weshalb sich die Schweizer Erfolgsgeschichte nicht im gleichen Mass im verfügbaren Einkommen der Menschen niederschlägt. Denn die Nachteile dieses rein quantitativen Wachstums scheinen in der Schweiz ausschliesslich von den Menschen absorbiert werden zu müssen. Die dargestellte Schere stimmt uns nachdenklich und signalisiert Handlungsbedarf.

Die Nachteile zeigen sich in höheren Fixkosten, steigenden Staatslasten und stagnierenden Einkommen. Die Menschen arbeiten mehr, schneller und effizienter, doch es bleibt bei ihnen weniger hängen. Work hard, not smart scheint das Motto zu sein.

Work smart. Not hard wäre angesagt.

Dabei ist das Gegenteil der Schlüssel zu breiterem Wohlstand. Eine Analogie liefert das Buchgeschäft. Ein Verlag kann 1000 Bücher zu je 10 Franken verkaufen oder 100 Bücher zu je 100 Franken. In beiden Fällen beträgt der Umsatz 10'000 Franken.

Im ersten Fall basiert das Wachstum auf Menge, im zweiten auf grösserer Wertschöpfung: Das Buch muss besser und für die Leserin bzw. den Leser wertvoller sein.

Im ersten Fall steigt der Aufwand zur Bewältigung der Mengen, es braucht mehr von allem. Die Zulieferer freuen sich, denn bei ihnen greift der Skaleneffekt. Das heisst, dass Ertrag und Profit im gleichen Mass zunehmen wie die Verkäufe.

Beim Verlag steigen jedoch die Fixkosten. Damit das Wachstum gehalten werden kann, müssen die Preise reduziert werden, die Margen erodieren und der Profit schmilzt. Das unternehmerische Risiko bleibt beim Verlag hängen.

Das Geschäft stösst somit an eine Obergrenze. Das profitable Wachstum erreicht einen Plafond. Der stückzahlgetriebene Umsatz stellt damit kein profitables Wachstum mehr dar. Langfristig ist ein Strategiewechsel angesagt, denn mit ein paar operativen Massnahmen lässt sich dieses Strukturproblem nicht korrigieren.

Viele Profiteure hat das Land.

Auch die Schweiz hat offensichtlich ein Strukturproblem. Sie setzt seit Jahren auf das erste Modell: mehr Bücher, mehr Köpfe, mehr Aufwand, aber nicht mehr Ertrag pro Person. Alle Zulieferer freut es: Sie können dem Staat helfen oder von ihm profitieren, und dies zu Konditionen, die deutlich über dem Markt der Privatwirtschaft liegen.

Nicht nur Beratungsfirmen oder NGOs mischen hier mit. Das gilt auch für die Beamtenlöhne, sie liegen offenbar im Durchschnitt über jenen in der Privatwirtschaft (siehe IWP-Studie). Solidarisch gesehen ist das nicht gerechtfertigt, denn die Differenz wird über die Steuerlast von der restlichen arbeitenden Bevölkerung getragen.

Diese Haltung ist jedoch weit verbreitet. Steueroptimierung hat sich in vielen Bereichen zum Volkssport entwickelt, weil sich kaum einfacher Geld verdienen lässt als beim Steuern sparen. Die fragwürdige Ausgabenpolitik des Staates stimuliert diese Motivation zusätzlich.

Auch Unternehmen sind keine Engel. Neben den üblichen Optimierungen vertreten sie mit grossem Nachdruck ihre Interessen in der Politik und beim Staat. Das ist an sich legitim, jedoch fragwürdig, wenn dies zu Lasten der Allgemeinheit geht.

Hier orten wir das grosse Defizit des Pakets Schweiz-EU. Beispielsweise vertritt die Medtech-Branche ihre Interessen ohne Rücksicht, obwohl sie weiss, dass die neu verhandelte institutionelle Anbindung für die Schweiz als Gesellschaft und Staatsform kritisch ist. Denn sie untergräbt direkt jene Bürgernähe, die massgeblich für den eingangs erwähnten eindrücklichen Wachstumskurs des BIP/Kopf zuständig ist.

Wir haben diese Argumentation in unserem letzten Artikel hergeleitet.

Die Schweiz verliert ihre Agilität und wird mit dem Paket Schweiz-EU noch träger.

Die Schweiz ist auf einem heiklen Kurs. In den letzten Jahrzehnten ist sie fetter geworden, und ihre Fitness ist angeschlagen. Wenn ein Mensch so weiter macht, droht ihm ein Infarkt. Diese Diagnose ist beim Unternehmen Schweiz nicht von der Hand zu weisen.

Es zeigt sich ein Mangel an unternehmerischer Verantwortung. Statt vorausschauend zu handeln, überwiegt eine fatalistische Haltung: Solange das Geschäftsmodell Schweiz funktioniert, profitieren wir munter weiter. Die zunehmende Verbreitung dieser Haltung bedeutet, dass die Solidarhaftung abnimmt. Die Verantwortung für die Schweiz wird zweitrangig, solange man selber profitiert.

Diese Haltung ist in allen Bevölkerungsschichten, über alle Parteien und Altersstrukturen hinweg zu beobachten. Sie wird durch die interessengetriebene und wenig faktenbasierte Argumentation ihrer Vertreter konstant befeuert.

Der Ausblick ist kritisch.

Hinzu kommen die Perspektiven aus den Megatrends für die nächsten Jahrzehnte. Die Boomer gehen in den Ruhestand, was den Fachkräftemangel erhöht, das Wissenskapital schmelzen lässt, die Finanzierung der Sozialwerke belastet und die Staatslast weiter erhöht.

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung werden viele Büro‑ und Wissensarbeitsplätze («White‑Collar») überflüssig machen und damit einen fundamentalen Umbruch in den Perspektiven der Jungen und der in diesen Jobs arbeitenden Menschen verursachen.

Auch die Energiewende entzieht dem bisherigen Modell die Grundlage für ungebremstes Mengenwachstum: Die Energieversorgung ist nicht mehr zweifellos sichergestellt. Das wirkt wie eine künstliche Arterienverkalkung, die Energie nur noch gebremst fliessen lässt.

Ökonomisch wie ökologisch zeigt sich derselbe Befund: Die Schweiz setzt auf quantitatives Wachstum ohne qualitative Steigerung der Wertschöpfung. Gleichzeitig wird seine Basis also instabil.

Die solidarische Übernahme von Verantwortung für das Land hat einen Tiefpunkt erreicht. Der Individualismus dominiert, die Halbwahrheiten überwiegen in der politischen Auseinandersetzung. Der Blick in die Zukunft erfolgt oft opportunistisch, damit er dem eigenen Profit am besten dient.

Der Schluss ist klar und einfach.

Die Strategie «mehr vom Gleichen», wie sie auch im Paket Schweiz-EU zum Ausdruck kommt, ist nicht zukunftsfähig. Vielmehr ist sie gefährlich, denn sie folgt dem Motto «weitermachen, bis es nicht mehr geht».

Wir finden: Das geht so nicht. Dieser Entwicklung müssen wir Einhalt gebieten, denn sie ist nicht zukunftsfähig. Daher sagen wir klar Nein zum Paket Schweiz-EU. Dieses Paket praktiziert mehr vom Gleichen und verschlechtert systematisch die Bürgernähe.

Der Bundesrat soll erklären, wie mit dem Paket Schweiz-EU

die Bürgernähe nicht nur unangetastet bleibt, sondern systematisch gestärkt wird,

das verfügbare Haushaltseinkommen der Menschen im gleichen Mass wie das BIP wachsen kann und

die negativen Folgen von ungebremstem Wachstum neutralisiert werden.

Politik und Regierung müssten aus unserer Sicht dazu beauftragt werden, einen drohenden Infarkt der Schweiz zu verhindern und den Wohlstand der Menschen jetzt nachhaltig zu sichern. Das Paket Schweiz-EU darf dafür keinen kurzfristigen Ausweg für die eigene Legislatur bieten, wenn es nicht nachhaltig positiv für die Schweiz und ihre Menschen ist.

Jetzt ist der Zeitpunkt, den Übergang des quantitativen in ein qualitatives Wachstum zu gestalten, zu planen, zu vereinbaren und sozialverträglich umzusetzen. Sodass damit der künftige Wohlstand im Land sichergestellt bleibt. Jetzt, solange die Schweiz mit genügend Reserven in diese Transformation starten kann und nicht durch supranationale Gebilde unnötig eingeschränkt und behindert wird.

Das ist der Kernauftrag von Politik und Regierung. Dafür wurden sie von den Menschen gewählt.

P.S. Eine Frage: Welche Partei vertritt in der Schweiz die soeben beschriebene verantwortungsvolle Haltung gegenüber den Menschen und ihrem Land? Wir denken, keine.

P.P.S. Der Vollständigkeit halber führen wir das Handelsdefizit von 1997 bis 2024 der Schweiz an (Quelle Aussenhandelsstatistik BfS). Gut erkennbar ist der Überschuss von rund 40 Milliarden Franken in den Exporten nach Nordamerika, den Donald Trump heute kritisiert. Ebenso deutlich wird die konstant negative Handelsbilanz der Schweiz gegenüber der EU: Die EU hat noch nie mehr von der Schweiz importiert, als sie umgekehrt in die Schweiz exportiert hat. Müsste eine derart enge Partnerschaft nicht ausgeglichener sein?

Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären.

Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung. Ihnen wird klar: Das ist eine Zäsur mit Folgen für Demokratie und Wohlstand.

(c) 2019: Monte Boglia, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Freizügigkeit ohne Kompass.

Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.

(c) 2023: Lago di Lugano, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?

Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.

(c) 2023: Luganese, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?

Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.

(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.

Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.

(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.

Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.

(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.

Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.

(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.

Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.

(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.

Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.

Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.

Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.

(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.

Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.

Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.

(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser

smartmyway unterwegs.

(c) 2016: Morcote, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig

Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.

Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management