be free. stay free

Es ist ganz einfach. Das Paket Schweiz-EU («Bilaterale III») ist für die EU vorteilhaft und für die Schweiz nachteilig. Die Befürworter denken im Sinne der EU. Die Kritiker denken für die Schweiz. Hier die Inhaltsangaben zum Paket Schweiz-EU («Bilaterale III») aus der Recherchenarbeit von smartmyway. Stay tuned.

Inhaltsangaben zum Paket Schweiz-EU («Bilaterale III»):

Diese Seite umfasst die Inhaltsangaben in chronologischer Reihenfolge zu den Artikeln, Vertragstexten und Lesehilfen von smartmyway zum Paket Schweiz-EU vom 13. Juni 2025 («Bilaterale III»). Die Inhalte stellen das Protokoll des Meinungsbildungsprozesses der Autoren dar. Sie kommen zum Schluss, dass die «Bilateralen III» nicht kompatibel mit der Schweizer Identität sind und die Bundesverfassung verletzen. Damit ist sowohl dem aktuellen Vernehmlassungsverfahren als auch dem folgenden Gesetzgebungsprozess die legitime Grundlage entzogen. Das ist Grund genug, als Teil des Souveräns aktiv zu werden. be free. stay free. stay tuned.

Direkt zu unserer Lese-Empfehlung geht es hier: Die Vernehmlassungsantwort von smartmyway an den Bundesrat.

Hier finden Sie die Recherchenarbeit von smartmyway zum Thema Paket Schweiz-EU («Bilaterale III»). Sie sind das Ergebnis von 3 Monaten intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema während der Vernehmlassungsphase und stehen ohne Bezahlschranke zur Verfügung.

Dahinter steht eine Lernkurve. Die Artikel haben nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit. Dennoch werden Sie feststellen, dass sie sich möglichst faktenbasiert dem Thema annehmen. So, wie dies Bürgerinnen und Bürger tun können, wenn sie nicht direkt in der Politik, in der Behörde oder als Fachexperten tätig sind.

Inhaltlich fällt auf: Rund 37 Prozent der Abkommenstexte betreffen die institutionellen Protokolle, also das Verfahren, wie sich die Schweiz im EU-Rechtsraum zu integrieren hat. Das Paket Schweiz-EU setzt hier sein eindeutiges Schwergewicht.

Inhaltlich erfasst es praktisch alle Kernhandlungsfelder, die einen Staat ausmachen (Institutionen & Rechtsübernahme, Demokratie & Volksrechte, Souveränität & Staatspolitik, Gesellschaft & Identität, Wirtschaft & Standortqualität, Migration & Freizügigkeit, Infrastruktur & Versorgung, Landwirtschaft & Lebensmittel, Sicherheit & Energie, Finanzen & Beiträge, Aussenpolitik & internationale Beziehungen, Medien, Kommunikation & öffentliche Debatte). Das zeigt, dass das Paket eine relevante Tragweite für die Schweiz aufweist.

In diesen Kernhandlungsfeldern der Schweiz werden Kompetenzen auf Bundesebene neu und in geänderter Form an die EU übertragen. Deshalb haben wir im Folgenden unsere Inhalte zum Paket Schweiz-EU nach diesen Rubriken eingeordnet.

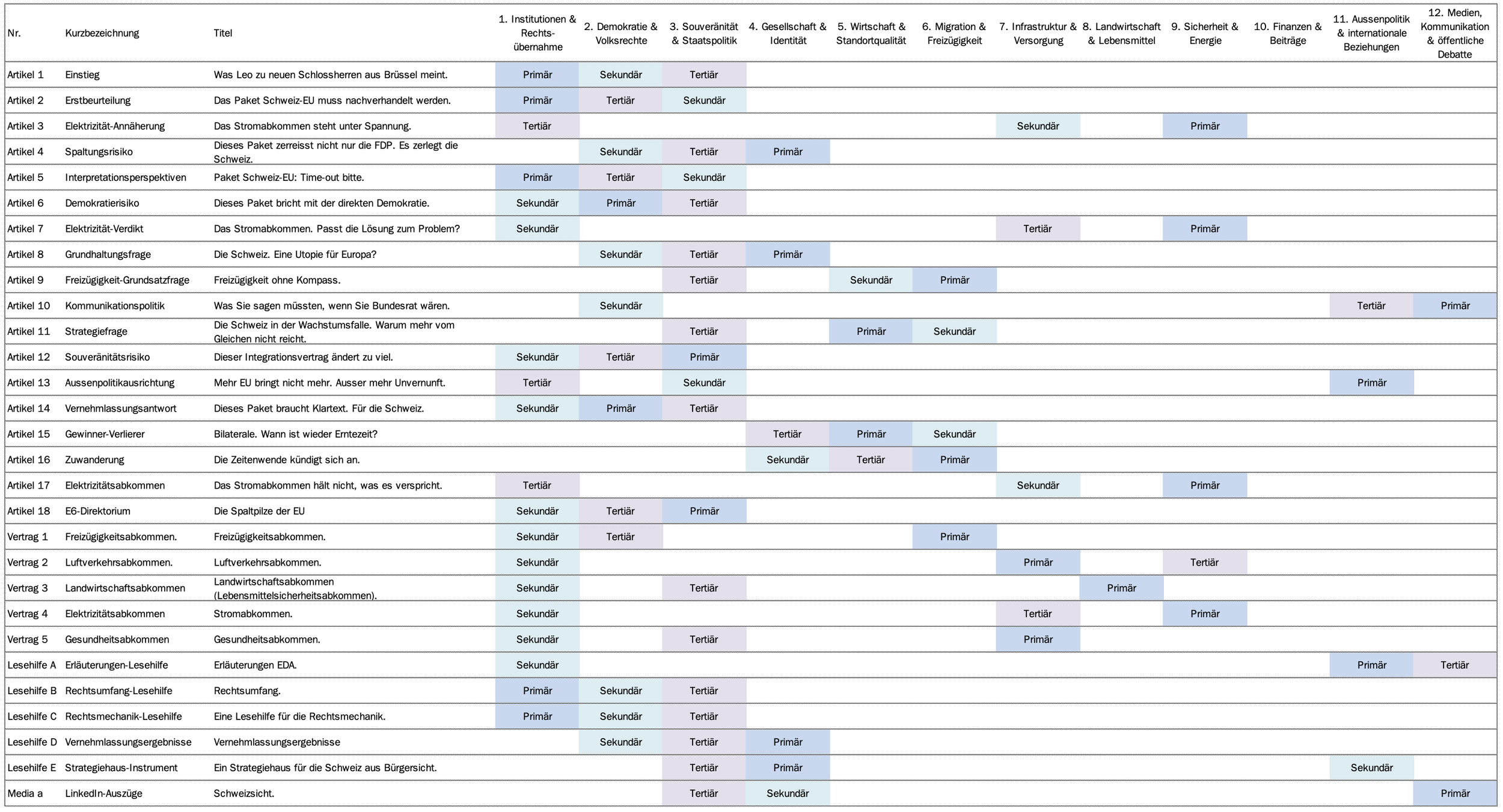

Übersicht der Kernhandlungsfelder der Schweiz und ihre Zuordnung der Texte in diese Rubriken.

Zu den Fotos: Sie sollen für die Einmaligkeit der Schweiz stehen und die Schönheit des Landes in Erinnerung rufen. Diese wunderbare Landschaft ist ein Privileg. Genauso wie die Freiheit und Unabhängigkeit der Schweiz und ihrer Menschen. Sie zeigen unsere kleine Welt im Aargau und im Tessin.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Inhalt:

Artikel 1 - Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint. A1

Artikel 2 - Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden. A2

Artikel 3 - Das Stromabkommen steht unter Spannung. A3

Artikel 4 - Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz. A4

Artikel 5 - Paket Schweiz-EU: Time-out bitte. A5

Artikel 6 - Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie. A6

Artikel 7 - Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem? A7

Artikel 8 - Die Schweiz. Eine Utopie für Europa? A8

Artikel 9 - Freizügigkeit ohne Kompass. A9

Artikel 10 - Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären. A10

Artikel 11 - Die Schweiz in der Wachstumsfalle. Warum mehr vom Gleichen nicht reicht. A11

Artikel 12 - Dieser Integrationsvertrag ändert zu viel. A12

Artikel 13 - Mehr EU bringt nicht mehr. Ausser mehr Unvernunft. A13

Artikel 14 - Dieses Paket braucht Klartext. Für die Schweiz. A14 - Lese-Empfehlung Vernehmlassungsantwort!

Artikel 15 - Bilaterale. Wann ist wieder Erntezeit? A15

Artikel 16 - Die Zeitenwende kündigt sich an. A16

Artikel 17 - Das Stromabkommen hält nicht, was es verspricht. A17

Artikel 18 - Die Spaltpilze der EU. A18

Schloss Wildegg, Kanton Aargau. Foto: Roland Voser © 2025.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 1:

Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.

Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt. Eine erste Einordnung.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser & Leonardo Viachiara

Datum: 13. & 26. Juni 2025, aktualisierte Fassung vom 12. Juli 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Institutionen & Rechtsübernahme

Sekundäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Tertiäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Schlüsselzitate:

Die Schweiz steht vor einem Vertragspaket mit der EU, das grösser, komplexer und folgenreicher ist als alles, worüber die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bisher zu befinden hatten.

Orientiert wird sich dabei an den EU-Originaldokumenten, weil die EU die Spielregeln definiert und im Konfliktfall deren Auslegung entscheidend ist.

Die Marktregeln, die herrschen, sind durch die Schweiz verständlicherweise nachzuvollziehen, wenn sie am Binnenmarkt teilnehmen will.

Analyse der Dokumente im Originaltext, also der Primärquellen – keine Bewertung nach Studien, Medienberichten oder Meinungen von Interessenvertretern.

Offensichtlich liegt aber dort der Schwerpunkt des Pakets Schweiz-EU: Über ein Drittel des ganzen Dokumentenumfangs betrifft nur institutionelle Protokolle.

Dafür sprechen würde, wie die Analyse zeigt, dass die institutionelle Anbindung zum Show Stopper wird. Unabhängig von der Beurteilung anhand der Arbeitshypothesen ist ihr Gewicht im Paket einfach zu gross, um sie nicht frontal und mit dem nötigen Raum dem Schweizer Souverän zur Diskussion zu stellen.

Die Übernahme von EU-Recht ist der springende Punkt. Kann die EU Recht in der Schweiz bestimmen? Die Antwort ist einfach: Ja, sie kann.

Dabei gibt es offenbar 2 unterschiedliche Mechanismen: Die Äquivalenzmethode und die Integrationsmethode.

Dieses Ansinnen zeigt die Absicht hinter dieser institutionellen Anbindung und ist möglicherweise Ursache für dieses uneinheitliche Paket: Der Rechtsraum der Schweiz soll in den Rechtsraum der EU integriert werden, obwohl die Schweiz nicht Teil der EU ist und nicht über ein Mitbestimmungsrecht im Rechtsraum der EU verfügt.

Das Paket Schweiz-EU kommt in seiner Summe in den jeweiligen Abkommen einem faktischen EU-Beitritt gleich – allerdings ohne gleichwertiges Mitspracherecht und ohne wirksame institutionelle Absicherung.

Dieses Paket mag gut gemeint sein. Aber es ist nicht gut gemacht. Denn es stellt die Seele der Schweiz zur Disposition.

Nach der Lektüre dieses Berichts bleibt man ratlos zurück – angesichts dessen, was der Bundesrat seinen Bürgerinnen und Bürgern vorsetzt.

„Wir haben bei smartmyway diesen Schritt getan, weil wir nicht glauben können, dass unsere Generation tatsächlich bereit ist, das Erfolgsmodell der Schweiz verdeckt oder offen aufs Spiel zu setzen. Wir fragen uns die ganze Zeit, wie es so weit kommen konnte. Warum stört es scheinbar so wenige, dass in der Schweiz eine weitreichende institutionelle Anbindung an die EU offenbar salonfähig geworden ist? Wieso äussert sich ausserhalb der Politik niemand genügend wahrnehmbar dazu, dass mit dem Paket ein einschneidender Souveränitätsverlust einhergeht? Es geht doch um nichts weniger als die Seele der Schweiz. Darauf suchen wir immer noch eine Antwort. Und ja, wir tun es auch, weil wir hoffen, dass ein paar Menschen nachdenklich werden, vielleicht sogar unsere Argumente teilen und eine breite Debatte starten, die der wahren Tragweite für die Schweiz gerecht wird. Wenn sich daraus auch für uns etwas Positives ergibt, ist das gut – aber nicht um den Preis unserer Selbstaufgabe.“

Nein. Wir sind die Schweiz.

Schlüsselquellen:

EU - Proposal for a COUNCIL DECISION: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2025)309&lang=de - Auf dieser Seite findet sich der Vertragstext im Originalwortlaut der EU.

CH - Paket Schweiz-EU: https://www.europa.eda.admin.ch/de/paket-schweiz-eu - Auf dieser Seite wird das Paket Schweiz-EU erläutert.

CH - Vernehmlassung: https://www.europa.eda.admin.ch/de/vernehmlassung-paket-schweiz-eu - Auf dieser Seite sind sämtliche rund 65 (!) Dokumente im Zusammenhang mit dem Paket Schweiz-EU gelistet.

Annex 1: Freizügigkeit Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_1-2 (199 Seiten)

Annex 2: Luftverkehr Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_2-2 (104 Seiten)

Annex 3: Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_3-2 (108 Seiten)

Annex 4: Gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_4-2 (88 Seiten)

Annex 5: Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_5-2 (172 Seiten)

Annex 6: Elektrizität Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_6-2 (163 Seiten)

Annex 7: Gesundheit Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_7-2 (81 Seiten)

Annex 8: Regelmässigen finanziellen Beitrag der Schweiz zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in der EU Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_8-2 (66 Seiten)

Annex 9: Die Teilnahme der Schweiz an den EU-Programmen Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_9-2 (80 Seiten)

Annex 10: Beteiligung der Schweiz an der Agentur der EU für das Weltraumprogramm Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_10-2 (32 Seiten)

Annex 11: Parlamentarische Zusammenarbeit Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_11-2 (7 Seiten)

Annex 12: Einrichtung eines hochrangigen Dialogs über das umfassende bilaterale Paket und die mögliche Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_12-2 (3 Seiten)

Annex 13: Abschluss eines umfassenden Pakets von Abkommen zur Konsolidierung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen zur Schweiz Original, Übersetzung, Dokument COM(2025)309_13-2 (14 Seiten)

Erläuterung Teil 1 - Übersicht Original, Übersetzung, Teil 1 aus Dokument COM(2025)309_main_1_EN.pdf (Total 62 Seiten)

Erläuterung Teil 2 - Entwurf Ratsentscheid Original, Übersetzung, Teil 2 aus Dokument COM(2025)309_main_1_EN.pdf (Total 62 Seiten)

Erläuterung Teil 3 - Finanzielle Zuordnungen und Auswirkungen Original, Übersetzung, Teil 3 aus Dokument COM(2025)309_main_1_EN.pdf (Total 62 Seiten)

Summary:

Der Artikel dient als umfassende Orientierung über das gesamte Paket Schweiz-EU. Er bietet dazu einen ersten Einstieg zur Meinungsbildung und beginnt, den grossen Umfang und die Komplexität greifbar zu machen.

Die Autoren erklären die Beweggründe für die Initiative und das gewählte Vorgehen, insbesondere den Fokus auf die institutionellen Elemente, und nehmen im Grundsetting eine kritische Grundhaltung gegenüber der offiziellen Ja-Empfehlung ein. Die 13 Abkommen in 13 Dokumenten bzw. 13 Annexen des Pakets Schweiz-EU betreffen mehrheitlich strategische Lebensbereiche - die Kernhandlungsfelder der Schweiz auf Bundesebene - und werden nach einer einheitlichen Methode erfasst, analysiert und mit einem Fazit versehen.

Die Autoren stellen dazu vier für die Schweiz relevante Arbeitshypothesen auf, denen die Originaldokumente der EU einzeln gegenübergestellt werden. Es sind dies die Abkommen Freizügigkeit (Annex 1), Luftverkehr (Annex 2), Güter- und Personenverkehr (Annex 3), Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Annex 4), Landwirtschaft (inklusive Lebensmittelsicherheit) (Annex 5), Elektrizität (Annex 6), Gesundheit (Annex 7), finanzieller Beitrag (Annex 8), Teilnahme an EU-Programmen (Annex 9), Beteiligung an der EU-Weltraumagentur (Annex 10), parlamentarische Zusammenarbeit (Annex 11), hochrangiger Dialog (Annex 12) und Vorgehen Paketabschluss (Annex 13). Der Artikel macht das englische Original und die deutsche Übersetzung als Quellen direkt greifbar. Dasselbe gilt für die Vernehmlassungsunterlagen des EDA und des Bundesrates.

Der Artikel positioniert die institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU als kritischen Punkt des Pakets und begründet dies ausführlich (Anteil 37 Prozent des Paket-Umfangs). Dabei stellt er die EU-Rechtsübernahme ins Zentrum und erklärt die Äquivalenz- und die Integrationsmethode. Er unterscheidet weiter zwischen den sektoriellen Abkommen und den Administrativabkommen und zeigt das Übergewicht der institutionellen Protokolle im Gesamtpaket auf. Die Autoren stellen die Machbarkeit der Erlangung der Entscheidungsreife zum Paket bei Parlament und Souverän in Frage und empfehlen eine konstruktive Debatte. Insbesondere zeigen sie den Charakter des Pakets als EU-Beitritt in Raten auf. Sie erklären ausführlich das erste negative Gesamturteil zur Vorlage und mahnen zur Sorgfalt im bevorstehenden demokratischen Prozess.

Im Epilog stellen die Autoren verwundert fest, wie sorglos mit diesem Paket das Erfolgsmodell der Schweiz aufs Spiel gesetzt würde. Daraus haben sie 12 Kampagnen-Leitmotive (“Apostel”) abgeleitet, die ein Kontrapunkt zur offiziellen Kommunikation sein könnten. Im Anhang folgt eine strategische Leitlinie für die Vernehmlassung und eine detaillierte erste Gesamtbeurteilung der 13 Abkommen.

Gewittersturm über Cademario, Kanton Tessin. Foto: Roland Voser © 2016.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 2:

Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.

Erste Rückmeldung für die Vernehmlassung an den Bundesrat: Wir sagen Ja zu Europa, aber Nein zu diesem Paket. Hier finden Sie die Begründung von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung. Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 5. Juli 2025, aktualisierte Fassung vom 12. Juli 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-vernehmlassung

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Institutionen & Rechtsübernahme

Sekundäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Tertiäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Schlüsselzitate:

Rückmeldung für die Vernehmlassung an den Bundesrat: Wir sagen Ja zu Europa, aber Nein zu diesem Paket.

Die institutionelle Anbindung ist somit ein klassischer Show Stopper: Ein Systemwechsel ohne demokratische Rückversicherung ist für die Schweiz nicht tragbar. Nachverhandlungen unter der Leitung einer Taskforce sind zwingend notwendig.

Wenn der deutsche EU-Parlamentarier Andreas Schwab (Vorsitzender der EU-Schweiz-Delegation des Europäischen Parlaments) bereits heute gegenüber SRF offen von der zukünftigen 4-Spurigkeit des Gotthard Strassentunnels spricht, dann zeigt das eines: Die Begehrlichkeiten seitens der EU an die Schweiz gehen deutlich weiter, als bisher angenommen.

Diese Änderungsprotokolle bzw. Zusatzprotokolle mit ihren Vertragstexten umfassen 1’117 Seiten in Deutsch.

Die Menschen in der Schweiz sind die Glücklichsten auf der ganzen Welt. Die Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist jener Massstab, an dem sich das vorliegende Paket Schweiz-EU zu messen hat.

Die Substanz der Abkommen steht mit dem vorgeschlagenen institutionellen Rahmen also ebenfalls selbst zur Disposition.

Was der Bundesrat als „Stabilisierung des bilateralen Wegs“ präsentiert, bedeutet vielmehr eine weitreichende institutionelle Neuverankerung der Schweiz im EU-Konstrukt. Nochmals: Diese Abkommen dringen tief in die inneren Angelegenheiten der Schweiz ein.

Das Paket Schweiz–EU kommt in seiner Summe einem faktischen EU-Beitritt gleich – allerdings ohne Mitbestimmungsrecht und ohne institutionelle Absicherung.

Das Paket riskiert den inneren Frieden mit der eigenen politischen Kultur der Schweiz.

Dies entspricht einer fremdgesteuerten Auflösung des Schweizer Rechtssystems.

Vielmehr benötigt die Schweiz, als die kleine Partnerin, ein Vetorecht ohne Wenn und Aber.

Der sich abzeichnende direkte Zugriff der EU auf die strategische Infrastruktur der Schweiz ist völlig unannehmbar und verantwortungslos.

Die institutionelle Anbindung (dynamische bzw. automatische Rechtsübernahme, EuGH als Letztinstanz, EU-Kontrollen in der Schweiz, Sanktionensmechanismus) ist für die Schweiz inakzeptabel und nicht verhandelbar. Das Selbstverständnis der Schweiz - ihre direkte Demokratie und Eigenständigkeit – gehört nicht zur Verhandlungsmasse.

Wäre die gegenseitig als gleichwertig geltende Anerkennung des jeweiligen Rechts nicht genauso wirkungsvoll und zielführend? Unkompliziert und pragmatisch, wie das unter Partnern sonst üblich ist?

Summary:

Der Artikel gibt nach knapp 3 Wochen eine erste Rückmeldung an den Bundesrat: “Wir sagen Ja zu Europa, aber Nein zu diesem Paket.” Er begründet dies mit einem erheblichen Souveränitätsverlust, nicht zuletzt, weil das Paket in alle relevanten Schlüsselsektoren bzw. Kernhandlungsfelder der Schweiz auf Bundesebene eingreifen und die Handlungsfähigkeit der Schweiz substanziell einzuschränken drohen würde. Der Autor bemängelt, dass die eigentlichen Konsequenzen des Pakets dem Souverän von Bundesrat und Behörden nicht transparent gemacht werden. Er wertet die Unschärfe des Pakets als Unvermögen der Schweizer Seite in den Verhandlungen. Der Autor positioniert die institutionelle Anbindung als klassischen Show Stopper und fordert Nachverhandlungen und eine dafür dedizierte Task Force.

Er stellt klar, dass die einzig verbindlichen Dokumente jene der EU sind, weil aufgrund des Machtgefälles zwischen der Schweiz und der EU deren Auslegung letztlich entscheidend ist. Die Frage, ob das Paket das Schweizer Erfolgsmodell zum Guten oder Schlechten verändert, stellt er ins Zentrum und legt den Fokus folglich auf die institutionellen Konsequenzen.

Der Artikel illustriert die Tragweite des Pakets anhand von möglichen Szenarien, die die EU mit genügend Druck in ihrer Realpolitik gegenüber der Schweiz durchsetzen könnte. Er löst damit unscharfe theoretische Diskussionen mit praktischen Fallstudien ab und zieht sein Fazit, das im Gegensatz zum Bundesrat durchaus erhebliche Konsequenzen auf die Schweiz zukommen sieht.

Der Text positioniert das Paket als EU-Beitritt ohne Mitbestimmungsrecht und den Systemwechsel als zwar unterschwellig, aber dafür umso heikler. Der Text legt dar, wie die Schweiz in strategisch wichtigen Bereichen in eine asymmetrische Abhängigkeit geraten würde, weil Marktzugang mit politischer und rechtlicher Integration verknüpft wird, was durchgehend durch die EU dominiert würde. Zudem zeigt er, dass die bestehende Architektur der bilateralen Beziehungen durch neue Verpflichtungen, automatische Anpassungsmechanismen und supranationale Kontrollstrukturen grundlegend verändert würde.

Der Artikel kritisiert die mangelnde Transparenz der offiziellen Kommunikation, die Unterschätzung der Kosten und die fehlende Berücksichtigung der Schweizerischen Volksrechte. Er argumentiert, dass der Bundesrat mit dem Paket über rote Linien geht, die für ein eigenständiges Land nicht verhandelbar sind. Die Schweiz müsse partnerschaftlich und auf Augenhöhe verhandeln, nicht in einem Ungleichgewicht, das zu Kontrollverlust, strukturellem Souveränitätsverzicht und innerer Spaltung führt. Abschliessend fordert der Artikel eine Etappierung, klare Mindestbedingungen und Nachverhandlungen, die den langfristigen Interessen der Schweiz entsprechen.

Im Anhang ist ein Entwurf für die Vernehmlassungsantwort angefügt, der so nicht eingereicht wurde.

Alpe Agra, Kanton Tessin. Foto: Roland Voser © 2019.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 3:

Das Stromabkommen steht unter Spannung.

Das neue Stromabkommen (Elektrizität) steht im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit und ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz-EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, für den ist dieser Artikel die richtige Gelegenheit dazu.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 18. Juli 2025, aktualisierte Fassung vom 6. August 2025 (Prolog, Epilog und Fazit)

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-stromabkommen

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Sicherheit & Energie

Sekundäre Rubrik: Infrastruktur & Versorgung

Tertiäre Rubrik: Institutionen & Rechtsübernahme

Schlüsselzitate:

Dabei geht oft vergessen, dass auch die EU ihre handfesten Interessen am vorliegenden Paket hat. Darüber haben wir nachgedacht, und wir tun es konkret mit dem folgenden Perspektivenwechsel.

Das Abkommen, auf das sich beide Seiten geeinigt haben, liegt öffentlich vor. Das Dokument trägt den Namen COM(2025)309_6-2.pdf.

Dieser Text beruht also auf einer einfachen Annahme: Wir stellen uns vor, dass die Europäische Kommission einen strategischen Bericht zum Stromabkommen mit der Schweiz verfasst hat.

Dieser Perspektivenwechsel beinhaltet unsere Interpretation, aber er orientiert und argumentiert auf der Grundlage des Vertrages.

Vor Ihnen liegt die fiktive Potenzialanalyse der EU zur Nutzung der Schweizer Strominfrastruktur und Energieressourcen gemäss dem Stromabkommen.

Die EU-Rechtsakte im Anhang I sind offensichtlich der Dreh- und Angelpunkt des Abkommens. Also jene Teile, wo EU-Recht mit der Integrationsmethode direkt übernommen wird und ohne Schweizer Gesetzgebungsprozess auf Schweizer Hoheitsgebiet gelten würde.

Die EU sähe in der Schweiz einen funktionalen Teil ihres Strommarkts, den sie vollständig regeln will, ohne institutionelle Mitsprache der Schweiz. Die Schweiz würde diese physische Einbindung anerkennen, nicht aber die institutionelle Unterstellung. Sie würde demokratische Legitimation, Mitsprache und Verfassungsverträglichkeit verlangen.

Die Schweiz wird zwar technisch eingebunden, jedoch institutionell nicht gestaltungsfähig beteiligt und in der Steuerung der eigenen stromtechnischen Infrastrukturen wird möglicherweise empfindlich eingeschränkt.

Und deshalb greift das Abkommen zu einer Methode, die in anderen Dossiers schon erprobt ist: Integration durch faktische Unterstellung, ohne formale Mitentscheidung.

Die möglichst nahtlose Integration des Schweizer Strommarktes in den EU-Strombinnenmarkt ohne nennenswerte Abstriche für die EU.

Sie bleibt unser Versuch, die strategische Logik hinter dem Stromabkommen Schweiz-EU sichtbar zu machen.

Das Stromabkommen mit der Schweiz vollendet den Strombinnenmarkt der EU. Die EU setzt alles daran, dass die Integration der Schweiz in jedem Fall EU-kompatibel ist. Dessen muss sich die Schweiz bewusst sein.

Vielleicht hat man geglaubt, dass ein so komplexer Vertrag unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit bleibt.

Wir vermuten die ruhige, aber vollständige Übernahme der Steuerungskompetenz durch die EU über zentrale Infrastrukturen eines Nichtmitgliedstaates, der Schweiz.

Wenn unser Befund zutrifft, dann ist das Abkommen nicht entscheidungsreif, weil im Kern offensichtlich das gemeinsame Verständnis der beiden Vertragspartner zu weit auseinander klafft. Wenn nicht auf dem Papier, dann in der Seele.

Begriffserklärung:

ACER: "Agency for the Cooperation of Energy Regulators" - EU-Regulierungsagentur für Strom und Gas, mit Aufsichtskompetenzen auch gegenüber Drittstaaten.

ENTSO-E: Verband der Übertragungsnetzbetreiber in Europa, zuständig für Netzplanung, Plattformkoordination, Netzkodizes.

TCM (Terms and Conditions or Methodologies): Methodische Detailvorgaben zur Umsetzung der Strombinnenmarktvorschriften (z. B. Preiszonen, Redispatch, Kapazitätsvergabe).

Day-Ahead-Markt: EU-Stromhandelsplattform für den nächsten Tag; wichtigste Preisbildungsplattform.

Netzkodizes: Technisch-rechtliche Regeln der EU zur Ausgestaltung des Stromsystems (z. B. Netzanschlussbedingungen, Betriebsstandards).

PCI-Projekte: "Projects of Common Interest" gemäss EU-Recht; strategische Infrastrukturprojekte mit grenzüberschreitender Bedeutung.

Grenzflüsse: Tatsächlich geleitete Strommengen zwischen zwei Staaten über das Übertragungsnetz.

Gemischter Ausschuss: Gremium zur Verwaltung und Weiterentwicklung des Abkommens; Entscheidungsinstanz bei Streitfragen zur Rechtsanpassung.

Dynamische Rechtsübernahme: Pflicht der Schweiz zur zeitgleichen Übernahme neuer EU-Vorgaben im Strombereich.

Vorläufige Anwendung (Art. 28): EU kann Regelungen auch ohne Schweizer Umsetzung einstweilen in Kraft setzen.

Staatliche Beihilfe/Subvention: Jede öffentliche finanzielle Unterstützung, die den Wettbewerb verzerren kann; gemäss EU-Recht nur unter Bedingungen erlaubt.

Preiszone: Gebiet mit einheitlichem Strompreis; bei Änderung kann es zu Preisverschiebungen kommen.

Plattformintegration: Teilnahme der Schweiz an den EU-Handelsmechanismen für Strom.

Summary:

Der Artikel analysiert das Stromabkommen Schweiz-EU (Annex 6) und zeigt, dass es weit über technische Fragen der Energiekooperation hinausgeht. Er beschreibt, wie die Schweiz mit dem Abkommen in die regulierten Strukturen des europäischen Strombinnenmarktes eingebunden würde. Dies schliesst Entscheidungs- und Koordinationsmechanismen von ACER, ENTSO-E, Netzkodizes, Kapazitätsvergabe, Engpassmanagement und grenzüberschreitende Netzführung ein. Diese Markt- und Systemregeln werden in der EU fortlaufend weiterentwickelt und wären für die Schweiz künftig verbindlich zu übernehmen.

Der Artikel legt dar, dass diese Anbindung direkte Auswirkungen auf Versorgungssicherheit, Preisbildung, Reservemechanismen, Stauseen, Wasserkraft, Netzstabilität und die operative Rolle der Schweizer Übertragungsnetzbetreiber hätte. Zentrale Elemente wie Netzbetrieb, Marktdesign, Datenaustausch und Systemführung würden in einem Rahmen stattfinden, der in EU-Gremien definiert wird, in denen die Schweiz zwar vertreten, aber nicht stimmberechtigt ist. Damit entstünde eine dynamische Rechtsübernahme, die technische Standards, Sicherheitsvorgaben und Verfahrensregeln automatisch in die Schweiz überträgt.

Der Text zeigt, dass das Abkommen kein punktuelles Kooperationsinstrument ist, sondern eine sektorielle Binnenmarktintegration und eine strukturelle Integration ins EU-Rechtssystem darstellt, die die Steuerungs- und Handlungsspielräume der Schweiz in einem kritischen Infrastruktursektor reduziert. Dies betrifft insbesondere die Nutzung nationaler Reserven, die Gestaltung langfristiger Investitionen, die Priorisierung von Energieflüssen und den Handlungsspielraum im Krisenfall.

Abschliessend hält der Artikel fest, dass das Stromabkommen in seiner vorliegenden Form sowohl technisch als auch institutionell sehr weitreichend ist und die Kontrolle über einen zentralen Bereich staatlicher Souveränität berührt. Eine vertiefte politische Auseinandersetzung sei daher notwendig, bevor die Schweiz einer solchen Markt- und Systemintegration zustimmt.

Der Autor bedient sich eines Perspektivenwechsels als Analysemethode. Damit werden zwar fiktiv, aber auf der Grundlage des Abkommens die unterschiedlichen Erwartungen der beiden Seiten EU und Schweiz abgeleitet. Die Analyse offenbart, dass der Interpretationsspielraum des verhandelten Abkommens zu gross bleibt und damit Konflikte vorprogrammiert sind. Aufgrund der Asymmetrie der Vertragspartner stellt diese substantielle Unklarheit für die Schweiz ein erhebliches staatspolitisches Risiko dar. Dieses zeigt sich aufgrund der sich daraus ergebenden nachteiligen Verhandlungsposition.

Blick von der Capanna Monte Bar auf das nächtliche Lugano, Foto: Roland Voser © 2017.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 4:

Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.

Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage, wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 unser Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen, nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt, warum.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 24. Juli 2025, zum 1. August 2025, dem Nationalfeiertag der Schweiz.

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-nationalfeiertag2025

Primäre Rubrik: Gesellschaft & Identität

Sekundäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Tertiäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Schlüsselzitate:

Das Paket transferiert in den 4 zentralen Dossiers die massgebliche Kontrolle über Versorgungssicherheit und innere Stabilität sowie die nationale Markthoheit der Schweiz an die EU. Letztlich steuert so die EU den zukünftigen Wohlstand der Schweiz.

Die Debatte zum Paket dreht sich nicht mehr um einzelne Detailfragen, sondern um die Grundausrichtung der Schweiz.

Einen Bruch in der politischen Identität der Schweiz, weil das Paket Schweiz-EU die Souveränität des Landes zweifellos existentiell und nachhaltig in Frage stellt.

Die Schweiz steht vor dem grössten Umbau ihrer institutionellen Architektur seit dem EWR-Nein, möglicherweise seit ihrer Gründung, denn es haben unbemerkt Bauarbeiten am Fundament der Schweiz begonnen.

Natürlich habe ich die FDP gewählt, weil ich wusste, wofür sie einmal stand: Eigenverantwortung, Freiheit, Einschränkung von Staatsmacht. Ihr damaliger Slogan prägte eine ganze Epoche: „Mehr Freiheit, weniger Staat“. Doch heute? Was ist davon geblieben? Da steht eine Partei vor einem Vertragswerk, das genau das Gegenteil dessen verlangt: Dynamische Rechtsübernahme ist das Stichwort.

Denn lieber kein Paket als ein schlechtes Paket. Schlecht ist, wenn die Schweiz im Gegenzug ihre Souveränität schrittweise opfern muss.

Das Parteigezänk der FDP hat das Potential, jetzt die Schweiz zu zerstören.

Die Cassis-Geheimniskrämerei um die Verträge hätte mir als Polittheater längstens gereicht.

Was da steht, ist keine blosse Marktöffnung. Es ist eine institutionelle Neuordnung. EU-Recht gilt künftig unmittelbar in der Schweiz, Dank der Integrationsmethode ohne innerstaatliches Umsetzungsrecht. Wie oft muss man diesen Fakt wiederholen, bis er geglaubt wird?

Im Bereich Marktsteuerung verpflichtet sich die Schweiz zur vollständigen und dynamischen Übernahme sämtlicher Methodologien und Regeln zur Kapazitätsberechnung, Netzbewirtschaftung und Plattformkopplung.

Im Bereich staatliche Beihilfen verpflichtet sich die Schweiz zur dynamischen und direkten Übernahme sämtlicher relevanter EU-Vorschriften (inklusive sektorspezifischer Regelungen für Energie, Umwelt und Klimaschutz).

Im Bereich Umwelt verpflichtet sich die Schweiz zur vollständigen und dynamischen Übernahme von sechs EU-Rechtsakten (darunter zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Luftreinhaltung, zum Gewässerschutz oder zur Industrieemission).

Im Bereich der erneuerbaren Energien verpflichtet sich die Schweiz zur dynamischen Übernahme aller relevanten EU-Vorschriften, wie sie in Anhang VI aufgelistet sind.

Denn selbst wenn die Schweiz eine neue EU-Regel ablehnt, gilt sie trotzdem vorläufig. Das hat die EU im Stromabkommen im Artikel 28 Absatz 3 so verankert (siehe V-V2).

Was würde das für ein Durcheinander geben, wenn plötzlich niemand mehr weiss, was «vorläufig» gilt: Das Schweizer oder das EU-Recht?

Wie dumm muss man bloss sein, der EU beizutreten, mitzuzahlen und im Gegenzug kein Mitbestimmungsrecht zu erhalten?

Wieso soll die EU die Schweiz bloss aufnehmen, wenn sie sie auch ohne Mitbestimmungsrecht haben kann?

Die Schweiz tut es ohne Not. Eine gegenseitige Anerkennung des jeweiligen Rechts täte es längstens. Ohne Verlust der Souveränität.

Sie merken nicht, dass damit auch Atomkraft als «nachhaltig» eingestuft werden könnte, wenn die EU ihre Taxonomie-Regeln in einen der automatisch zu übernehmenden Rechtsakte integriert. Denn dort gelten AKWs bereits heute als grüne Technologie.

Wie kann ein Land mit direkter Demokratie, mit einem Verfassungsartikel 2, der Unabhängigkeit von aussen garantiert, und mit jahrzehntelanger Souveränität, solche Verträge ernsthaft und ohne Weiteres ratifizieren?

Haben wir verlernt, den politischen Ernstfall zu erkennen?

Für den Widerstand gibt es eine rote Linie: Keine institutionelle Anbindung ohne bedingungsloses Vetorecht für die Schweiz. Ein Opt-Out ist das absolut Mindeste, was die Schweiz verdient. Wenn die EU nicht mitmacht, dann ist Schluss mit diesem Paket.

Ich schreibe diese Zeilen als jemand, der sich vorstellen kann, wie wertvoll Freiheit ist. Als jemand, der in Ländern wie China, Russland oder der DDR möglicherweise sein Leben nicht hätte leben können. Als jemand, der seine Selbstbestimmung auch darin sieht, anders leben, denken, handeln zu dürfen als die Mehrheit. Das geht nur, weil wir ein System haben, das dem Einzelnen Rechte zusichert und die Mehrheit dafür Sorge trägt.

Sehnsucht ist der Stoff, aus dem die Träume der Menschen sind. Freiheit ist der Stoff, der Menschen zum Erfolg bringt. Das Kollektiv befähigt sie für ihren eigenen Erfolg und weiss, dass der Gesamterfolg mehr als die Summe davon ist. Die Allgemeinheit lässt das Individuum stark und stolz auf sein Geleistetes werden. So funktioniert das konstruktive Leistungsprinzip und damit der Wohlstand für möglichst alle. Nicht nur für Wenige. Weil so reale Wertschöpfung multipliziert wird. Es ist der Schlüssel des Schweizer Erfolges. Oder des amerikanischen Traums. Oder des chinesischen Aufbruchs.

Staatliche Institutionen haben nur einen Zweck: Beste Voraussetzungen für den individuellen Erfolg ihrer Menschen zu schaffen, auch für die Schwächsten. Tun sie es nicht, verlieren die Staaten ihre Legitimation und werden zu reinen Machtkonstrukten. Dann erniedrigen sie ihre Menschen. Dann brechen sie den Gesellschaftsvertrag mit ihnen: Sicherheit für den individuellen Erfolg gegen Bezahlung von Steuern. Alles andere stellt Bereicherung einiger Weniger dar und hat mit Freiheit und Demokratie nichts mehr zu tun. Es gibt zahllose Beispiele dafür. Die Schweiz ist wohl weltweit das einzige Land, das den Gegenentwurf lebt. Seit Jahrhunderten erfolgreich. Die Menschen in der Schweiz sind die Glücklichsten weltweit.

Die EU ist kein Feind. Aber ein System, das Integration über Demokratie stellt, ist für die Schweiz kein Vorbild. Die Schweiz lebt die Dezentralität pragmatisch, systematisch und äusserst erfolgreich. Dezentralität ist unser Ausdruck maximaler Freiheit in einem grossen Ganzen. Die EU versucht die Zentralität mehr schlecht als recht. Sie minimiert die Freiheit ihrer Mitglieder. Sie schränkt sie ein und konzentriert die Macht im Zentrum einer gesichtslosen Bürokratie in Brüssel. Wer als Schweizerin oder Schweizer solche Verträge verhandelt, ohne sich dieser Konsequenzen bewusst zu sein, hat vergessen, was das Erfolgsmodell der Schweiz ausmacht.

Die Schweiz hat in ihrer Geschichte viele kritische Momente erlebt. Dieser ist einer davon. Vielleicht der entscheidende.

Summary:

Der Artikel zeigt, dass das Paket Schweiz-EU nicht nur politische Parteien spaltet, sondern strukturell und gesellschaftlich ein erhebliches Spaltungsrisiko für die Schweiz birgt. Er legt dar, dass die Schweiz im Begriff ist, die Steuerung ihres Wohlstandes in staatspolitisch relevanten Sektoren an die EU zu übertragen. Damit rückt der Artikel die Identität des Landes in den Fokus, die offensichtlich von den Spitzen des Landes zur Disposition gestellt wird.

Der Autor zeigt seine Ratlosigkeit darüber, dass die Schweiz ohne Not ihre Erfolgspositionen offenbar systematisch schwächen will. Er macht klar, dass das Paket die klassische Parteipolitik sprengt und die nun auftretenden Konflikte auch keinen Halt mehr vor Parteigrenzen machen werden.

Er legt dar, dass die Vorlage zentrale Bereiche wie Migration, Verkehr, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität, Gesundheit und Finanzbeiträge neu ordnet. Die automatische Rechtsübernahme, die supranationalen Entscheidungsmechanismen und die Ausweitung institutioneller Kontrolle werden als Haupttreiber dieser inneren Spannung identifiziert.

Der Artikel beschreibt, wie die Schweiz durch die institutionelle Architektur des Pakets faktisch in eine Abhängigkeit geraten würde, weil entscheidende Regelwerke, Verfahren und Standards künftig dynamisch und einseitig in der EU weiterentwickelt werden. Die Schweiz wäre verpflichtet, diese ohne Mitbestimmungsrecht zu übernehmen. Damit entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht, das den inneren gesellschaftlichen Frieden gefährdet.

Der Autor wird bei seinen Schlussfolgerungen deutlich: Das Parteigezänk werde der wahren Tragweite bei weitem nicht gerecht. Vielmehr grenze dieses an Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Land und seiner Menschen. Es sei zweifelsohne ein kritischer Moment. Ein fundamentaler Umbruch kündige sich an, nicht nur für die FDP, sondern für die ganze Schweiz.

Im Vordergrund der San Salvatore, im Hintergrund der Monte Generoso, Foto: Roland Voser © 2013.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 5:

Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.

Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 31. Juli 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-timeout

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Institutionen & Rechtsübernahme

Sekundäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Tertiäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Schlüsselzitate:

Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen.

Wir zeigen im Folgenden, wie aus unserer Sicht am Beispiel des Stromabkommens zentrale EU-Gesetze direkt und automatisch auch auf Schweizer Hoheitsgebiet gelten.

Wir lehnen das Paket Schweiz-EU nicht grundsätzlich ab. Auch wir sehen, dass die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU für die Schweiz wichtig ist. Doch wir sind überzeugt, dass das Erfolgsmodell der Schweiz auf ihrer eigenständigen, demokratisch legitimierten Regelsetzung beruht.

“Teil der schweizerischen Rechtsordnung” heisst nichts anderes, als dass EU-Rechtsakte auch auf Schweizer Hoheitsgebiet gültig sind.

Eines ist klar: Niemand hat alle Unterlagen gelesen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Weder die 1117 Seiten Vertragstext zu den 13 Abkommen, noch die 931 Seiten Erläuterungen des Bundesrats oder was sich sonst noch in diesem Papierberg verbirgt.

Schätzungshalber sprechen wir insgesamt wohl über rund 3000 Seiten, die die Vernehmlassungsadressaten zu bewältigen hätten. Wir redigieren im Fachlektorat in unserem Fachgebiet und bei vollem Tempo maximal 50 Seiten pro Tag. Um also den gesamten Umfang wirklich zu lesen und zu verstehen, braucht es rund 60 Arbeitstage. Das entspricht etwa drei Monaten in Vollzeit. Die Vernehmlassungsfrist beträgt zwar 4.5 Monate, doch unter realen Bedingungen ist das zu knapp bemessen. Die grosse Mehrheit versucht also logischerweise, sich ihre Meinung anhand von Zusammenfassungen oder schlicht mittels Diskussionen auf Social Media zu bilden. Also auf Basis von etwas, das andere bereits vorverdaut haben oder bewusst platziert wird.

Die offiziellen Entscheidungsgrundlagen des Bundesrates sind so gesehen schon rein vom Umfang her zurückzuweisen. Niemand würde in der Privatwirtschaft seinen Investoren einen solchen Papierstapel hinwerfen und dann eine Entscheidung über die Fusion eines Milliardenunternehmens verlangen. Hier stellt sich die Frage, ob der Bundesrat seinem Anspruch an bürgernaher oder wenigstens politiknaher Information gerecht wird. Die Inhalte sind komplex, die Dokumentenflut erdrückend, was die demokratische Meinungsbildung erheblich erschwert. Vielleicht sind es seine Beamten, die den Überblick und den Bezug zur Realität verloren haben. Die Informationslage ist jedenfalls kaum überblickbar, die Dokumente überladen. Die sorgfältige Analyse ist nahezu nicht mehr zu leisten. Dennoch soll die folgende Einordnung einen konstruktiven Beitrag zur öffentlichen Diskussion leisten.

Mit Sicherheit hat es entscheidende Verbesserungen drin. Beispielsweise ist die unsägliche Guillotine-Klausel gefallen.

In einem Punkt ist das hier anders. Die institutionelle Anbindung greift ins Selbstverständnis der Schweiz ein.

Denn die Schweizerinnen und Schweizer wurden mürbe gemacht. Die ständigen Querelen mit der EU will niemand mehr.

Die Schweiz ist keine Nullnummer in Europa und darf sehr wohl Bedingungen stellen.

Es ist nicht mehr einfach so klar, wie die Souveränität der Schweiz nach dem Abschluss des Pakets Schweiz-EU weiter uneingeschränkt, allgemein verträglich und wirkungsvoll ausgeübt werden kann.

Denn das Sensorium des staatspolitischen Verständnisses der Schweiz hat angeschlagen.

Wie hat der Autor die Antwort geschrieben? Wie lesen Kritiker diese Antwort?

Die EU und die Schweiz haben einen Vertrag geschaffen, der im Normalfall das EU-Recht in der Schweiz gültig werden lässt. Egal, ob mit der Integrationsmethode oder mit dem Äquivalenzansatz, das Ergebnis bleibt dasselbe: Schweizer Recht wird schrittweise durch EU-Recht ersetzt. Die Frage ist dann berechtigt, ob die Schweiz noch als souverän betrachtet werden kann, wenn bei der Integrationsmethode Teile ihres eigenen Rechts überflüssig werden und sich dieses schrittweise, erlauben Sie uns den Ausdruck, auflösen.

Es soll bei den Verhandlungen die Absicht der EU gewesen sein, möglichst alle Abkommen ausschliesslich mit der Integrationsmethode auszustatten. Die Schweiz werte es als Erfolg, dass sie die Äquivalenz teilweise beibehalten kann (D-4). Die Antwort darauf ist klar: Bei der Äquivalenz bleibt die eigene Gesetzgebung intakt.

Diese Massnahmen sind rechtlich nicht als Sanktionen bezeichnet, wirken aber faktisch so. Sie sind ein zentrales Druckmittel, um die Schweiz zur regelkonformen Übernahme von EU-Recht zu bewegen. Der Mechanismus greift auch umgekehrt. Allerdings ist die Schweiz in ihrer wirtschaftlichen Reichweite begrenzt und kann auf EU-Verletzungen praktisch kaum mit gleichwertigem Gegengewicht antworten.

Die Abkommen sind damit als dauerhafte Bindung konzipiert. So gesehen sind sie insbesondere bei der Handhabung mit der Integrationsmethode praktisch unkündbar.

Tatsächlich darf sich die Schweiz in Gremien einbringen, mitarbeiten, aber nicht mitentscheiden.

Wir haben dargestellt, wie aus unserer Sicht die bundesrätlichen Dokumente in entscheidenden Punkten als neutrale Entscheidungsgrundlage ungeeignet sind.

Eine abschliessende Expertise zur institutionellen Anbindung beispielsweise dreier unabhängiger Sachverständiger mit unterschiedlichen politischen Haltungen wäre hilfreich, damit die politische Ausgewogenheit garantiert wäre und sie als sorgfältige Entscheidungsgrundlage dienen könnte.

Sofern sich nicht überraschend andere Erkenntnisse ergeben, wären Nachverhandlungen in Betracht zu ziehen, die zumindest für die Integrationsmethode ein Veto ohne Wenn und Aber erwirken.

Summary:

Der Artikel zeigt auf, wie sich die Diskussion vermehrt auf die institutionelle Anbindung konzentriert. Er führt aus Bürgersicht systematisch in die Problemstellung ein und nimmt trotz komplexer Materie eine verständliche Erklärung des Sachverhalts vor. Dabei stehen Zitate aus den Abkommen im Mittelpunkt. Der Autor argumentiert dazu aus den Blickwinkeln von Befürwortern und Kritikern. Er zeigt so das Dilemma auf: Der Interpretationsspielraum ist offensichtlich sehr gross und damit auch das enthaltene Konfliktpotential.

Der Text zeigt anhand konkreter Artikel aus den Abkommen auf, wie das EU-Recht seine Rechtswirkung entfalten wird und welche Konsequenz dies auf das Schweizer Recht haben wird. Die Gefahr bestünde, dass sich Teile des Schweizer Rechts auflösen werden.

Der Autor kritisiert den Umfang des Pakets und taxiert es als bedingt demokratietauglich. Er stellt Bundesrat und Behörden auch vom Vorgehen her ein schlechtes Zeugnis aus. Beispielsweise sei die Vernehmlassungszeit schlicht zu kurz, um überhaupt alles sorgfältig lesen zu können. Die Vernehmlassungsunterlagen seien nicht ausgewogen, was eine unvoreingenommene Meinungsbildung erschwert, ja verunmöglicht.

Abschliessend schlägt der Autor vor, dass drei unabhängige Sachverständige mit unterschiedlichen politischen Haltungen die institutionelle Anbindung beurteilen sollen, damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stünde.

Auch hier fordert der Autor, dass mit Nachverhandlungen gegen die Rechtsübernahme mindestens ein Veto ohne Wenn und Aber für die Rechtsübernahme erwirkt werden muss.

Bank mit Apfel auf der Alpe Agra oberhalb Cademario, Foto: Roland Voser © 2015.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 6:

Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.

Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 8. August 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-bv

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Sekundäre Rubrik: Institutionen & Rechtsübernahme

Tertiäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Schlüsselzitate:

Langsam verstehen wir das Paket Schweiz-EU. Seine Struktur haben wir erfasst und mit seiner institutionellen Anbindung jenen Punkt identifiziert, der über das Vertragswerk entscheiden wird.

Die institutionelle Logik dieses Pakets führt langfristig in Richtung EU-Beitritt, und zwar unabhängig von der öffentlich geäusserten Absicht der Befürworter.

Heute zeigt sich, dass wie damals die Akteure in Verwaltung oder Politik noch immer dasselbe Ziel verfolgen. Bereits 1992 war der zentrale Grund für die Ablehnung des EWR am 6.12.1992 die vorgesehene Übernahme von EU-Recht ohne verbindliche Mitsprache bzw. Mitbestimmung.

Nun liegt das Paket Schweiz-EU mit denselben Grundelementen wieder vor. Ohne dass sich an der institutionellen Problematik etwas substanziell geändert hätte. Und der Bundesrat empfiehlt das Paket dieses Mal zur Annahme. Doch es ist offensichtlich: Die Zielrichtung wurde nicht angepasst. Die vertraglichen Architekten bleiben ihrem institutionellen Entwurf treu. Man könnte auch «unbeeindruckt von bisherigen Ablehnungen» dazu sagen, doch sie folgen konsequent ihrem Ziel des Beitritts der Schweiz zur Europäischen Union. Der Bundesrat hat nun die Seiten gewechselt und empfiehlt heute das Paket Schweiz-EU zur Annahme.

Entscheidend ist, dass mit diesem Vorgehen jedoch neue Tatsachen geschaffen wurden, die unumkehrbar sind.

Dies bedeutet eine Volksabstimmung darüber, ob die Schweiz in Teilen EU-Recht auf ihrem Schweizer Hoheitsgebiet gültig machen soll, und zwar für alle Menschen und Firmen in der Schweiz. Über eine derartige Änderung der Bundesverfassung muss abgestimmt werden.

Das nationale Recht wird durch supranationales Recht ersetzt.

Wir bezweifeln, dass selbst der Bundesrat und seine Verwaltung heute einen vollständigen Überblick über den Umfang des betroffenen EU-Rechts besitzen.

Artikel 140 regelt das obligatorische Referendum. In Absatz 1 hält er fest, dass Änderungen der Bundesverfassung dem Volk und den Ständen zur Abstimmung unterbreitet werden müssen: «Dem Volk und den Ständen zur Abstimmung vorgelegt werden: a. die Änderung der Bundesverfassung; b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften; ...» Die Bedeutung dieser Vorschrift ist eindeutig: Wenn ein institutioneller Umbau dieser Tragweite bevorsteht, müssen sowohl das Volk als auch die Kantone zustimmen. Ein einfaches Volksmehr reicht nicht.

Mit der Annahme der Verträge erhält der Bundesrat über Artikel 190 und dem völkerrechtlichen Status des Pakets Schweiz-EU die rechtliche Möglichkeit, künftiges EU-Recht automatisch auch für die Schweiz verbindlich zu machen.

Entweder wird die Integrationsmethode nachverhandelt und mit einem uneingeschränkten Vetorecht der Schweiz ausgestattet («Veto ohne Wenn und Aber») oder das Paket Schweiz-EU wird dem Souverän etappiert vorgelegt. Zuerst die institutionelle Anbindung in einem obligatorischen Referendum mit Volks- und Ständemehr. Im Anschluss die bestehenden Abkommen (z.B. Freizügigkeitsabkommen) sowie in einer dritten Abstimmung die neuen Abkommen (z.B. Stromabkommen).

Weiter erwarten wir: Die sofortige Bereitstellung des gesamten Pakets Schweiz-EU inklusive der vollständigen bestehenden Abkommen (Änderungsprotokolle durch aktualisierte Vertragstexte der ursprünglichen Abkommen ergänzt) sowie des sämtlichen EU-Rechts, das mit der Integrationsmethode künftig gültig sein soll sowie ergänzend jenes EU-Recht, das mit dem Äquivalenzansatz ins Schweizer Recht übernommen werden muss. Eine unabhängige Expertise dreier Fachexperten mit unterschiedlicher Haltung (pro, contra, neutral) zur institutionellen Anbindung der Schweiz aufgrund des Pakets Schweiz-EU und deren direkte und indirekte Konsequenzen auf die direkte Demokratie sowie innere Stabilität, Wohlstand und Fortschritt der Schweiz.

Summary:

Der Autor beginnt die Tragweite des Pakets fundiert zu verstehen: Es ist letztlich der EU-Beitritt. Hier besteht ein Widerspruch zwischen der offiziellen Kommunikation und des tatsächlichen Inhalts der sektoriellen Abkommen. Als fragwürdig taxiert der Artikel, dass der Bundesrat mit seiner neuen Pro-Haltung seine Meinung geändert hat, obwohl die Abkommen die institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU nach wie vor und in der gleichen Konsequenz wie bisher enthalten. Damit wird die Glaubwürdigkeit der Landesregierung arg strapaziert.

Der Artikel vermutet, dass niemand mehr den Überblick über Inhalt und Folgen des Pakets hat und stellt anhand der Verfassung fest, dass auch die Modalitäten betreffend dem obligatorischen Referendum mehr als fragwürdig sind.

Das Verdikt wiegt schwer: Inhalt wie Vorgehen sind nicht mit dem demokratischen Verständnis der Schweiz vereinbar. Die Autoren erwarten einen reinen Tisch im derzeitigen Manöver. Das heisst, Richtigstellung und komplette Bereitstellung der Vernehmlassungsunterlagen, unabhängige Expertisen zur institutionellen Anbindung inkl. aller Konsequenzen für die Schweiz.

Blick durch den Wald von Lisone in Richtung Mont Blanc. Foto: Maurizio Vogrig © 2017.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 7:

Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?

Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 11. August 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-strominhalt

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Sicherheit & Energie

Sekundäre Rubrik: Institutionen & Rechtsübernahme

Tertiäre Rubrik: Infrastruktur & Versorgung

Schlüsselzitate:

Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet.

Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, wie es besser gemacht werden könnte (was die Aufgabe des Bundesrates ist).

Das Stromabkommen erweist sich aus unserer Sicht als falsche Lösung für das vom Bundesrat identifizierte Problem. Der Bundesrat will drei eng umrissene Probleme mit einem überdimensionierten Integrationsvertrag lösen, der allein über die Integrationsmethode 796 Seiten EU-Recht in die Schweiz übernimmt und dort gültig wird.

Die zentralen Nutzenversprechen des Bundesrates beruhen auf drei Annahmen, von denen zwei in der Praxis fragil sind. Historische Krisen zeigen, dass Binnenmarktregeln ausgesetzt werden können, Preise trotz Integration stark schwanken und vertragliche Garantien zu langsam greifen.

Um zu verstehen, ob das Stromabkommen sinnvoll ist, steigen wir bei der Beziehung zwischen Staat und Bürger ein. Wie sieht eine ausgeglichene Beziehung aus? Wir beantworten dies wie folgt: Der Grundvertrag der Menschen mit ihrem Staat heisst «Steuern gegen Sicherheit». Ich bezahle und kann im Gegenzug sicher leben. Einfach, aber treffend, nicht wahr?

Ein umfassendes Stromabkommen muss deshalb primär die Schlüsselfaktoren für die Versorgungssicherheit der Schweiz optimal sicherstellen.

Das Stromabkommen müsste unseres Erachtens für die Schweiz eine durchgängige Verbesserung folgender fünf Schlüsselfaktoren bewirken. Dann wäre es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger nützlich und anzustreben.

Ein Beispiel verdeutlicht die Brisanz: Anhang II des Stromabkommens sieht vor, dass die bestehenden Stromlieferverträge in den nächsten 5 bis 15 Jahren auslaufen (siehe A-IIB). Zehn Verträge mit Frankreich, davon sechs für Kernkraft und vier für Wasserkraft. Diese decken heute eine Winterstromlücke von über einer Million Haushalten.

Aus unserer Sicht verlagert das Stromabkommen Nutzenpotenziale von der Schweiz zur EU. Die Gesamtbilanz fällt für die Schweiz nachteilig aus, weil zentrale Steuerungsrechte aufgegeben werden, während die EU in nahezu allen Faktoren gewinnt. Unseres Erachtens ist das Stromabkommen somit auch aus der Gesamtbetrachtung nicht vorteilhaft für die Schweiz. Es ist asymmetrisch.

Wir vermuten unterschiedliche Grundhaltungen zwischen den Befürwortern und damit des Bundesrates sowie den Kritikern des Stromabkommens.

Ein Vertrag dieser Tragweite muss messbar mehr Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlichen Vorteil für die Schweiz bringen, als er Risiken und Abhängigkeiten verursacht. Das Stromabkommen erfüllt unseres Erachtens diesen Anspruch nicht.

Wir erachten die Vorgehensweise des Bundesrates mit dem Paket Schweiz-EU nicht nur institutionell, sondern auch inhaltlich unzureichend begründet.

Das Stromabkommen ist für die Schweiz nachteilig, weil sie künftig die Deckung ihres Strombedarfs nicht mehr selbst steuern und auf ihre Menschen und Unternehmen optimieren kann. Die Versorgungssicherheit mit Strom ist das Rückgrat der Schweiz und bei der Energiewende zweifellos der wichtigste Erfolgsfaktor einer modernen und nachhaltigen Gesellschaft. Dieser muss perfekt auf die Bedürfnisse des Landes abgestimmt sein, weil er vor Ort wirken muss. Nicht in Brüssel.

Wir fragen uns, was ein derart asymmetrisches und äussert umfangreiches Vertragswerk überhaupt bringen soll, denn erfahrungsgemäss werden die kritischen Abkommen in der EU von den Ländern nicht eingehalten.

Summary:

Der Artikel stellt aus Bürgersicht das Stromabkommen als falsche Lösung für das vom Bundesrat identifizierte Problem dar. Die Nutzenversprechen des Bundesrats würden auf labilen Annahmen beruhen. Die Autoren belegen dies mit entsprechenden Ereignissen aus der Vergangenheit.

Die Sinnhaftigkeit eines Stromabkommens beurteilen die Autoren anhand des Grundvertrages zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Daraus ergibt sich direkt, dass dazu fünf Schlüsselfaktoren gegeben sein müssen. Der Artikel nimmt dazu eine systematische Analyse vor und kommt zum Schluss, dass das Stromabkommen zu viele Nutzenpotenziale von der Schweiz zur EU verschiebt. Es ist asymmetrisch.

Das Abkommen würde der Schweiz zu wenige Vorteile bringen. Damit ist es nicht nur institutionell nicht begründet, sondern auch inhaltlich nicht. Die Versorgungssicherheit stellt das Rückgrat der Schweiz dar und muss auf die Bedürfnisse der Schweiz abgestimmt sein. Dies sei mit dieser Kompetenzverschiebung aufgrund des Stromabkommens nicht mehr gegeben.

Nebelmeer über dem Luganese. Foto: Roland Voser © 2023.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 8:

Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?

Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 14. August 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-utopie

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Gesellschaft & Identität

Sekundäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Tertiäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Schlüsselzitate:

Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.

Die Schweiz steht an der Spitze, weil sie anders ist.

Eine Lösung, die Unterschiede zulässt und Gemeinsamkeiten stärkt.

Grossbritannien trat 2020 aus und verzichtete auf die Vorteile des Binnenmarktes, um seine Souveränität zurückzuerlangen.

Viele Bürgerinnen und Bürger empfinden die EU heute als bürgerfern und übergriffig.

Im Jahr 2024 beträgt das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf der Schweiz 103’670 US-Dollar. Der Durchschnitt ihrer Nachbarn (Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien) liegt bei 49’752 US-Dollar. Das entspricht nur 47,9 % des Schweizer Werts. Nicht einmal die Hälfte.

Die Frage, ob sich die Schweiz der EU anpassen soll, ist falsch gestellt. Eine solche Anpassung wäre für beide Seiten nachteilig. Europa würde auf jene Wachstumschancen verzichten, die die Schweiz seit Jahrzehnten vorlebt.

Was meinen wir mit qualitativem Wachstum? Nicht weniger, sondern besser. Nicht Verzicht, sondern gezielte Entwicklung. Es geht darum, Ressourcen, Energie und Innovation dort einzusetzen, wo sie langfristigen gesellschaftlichen Nutzen stiften. Für den sozialen Zusammenhalt, die Stabilität der Gesellschaft und eine umweltverträgliche Lebensqualität der Menschen.

Warum ist die Schweiz erfolgreicher als ihre Nachbarn? Wir haben dazu eine klare Antwort: Es ist die direkte Demokratie. Sie ermöglicht, dass die Menschen selbst über grundlegende Fragen abstimmen und die Regeln mitbestimmen, die für alle gelten sollen. Sich daran zu halten, ist weit stärker in den Menschen verankert, als wenn Gesetze von oben verordnet werden.

Auch die Neutralität spielt eine zentrale Rolle. Sie erlaubt es dem Kollektiv, sich auf die innere Wertschöpfung zu konzentrieren und den Individuen beste Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist ein konstruktiver Vorgang, der Zufriedenheit schafft. Diese Arbeitsteilung ist der Kern des schweizerischen Staatsverständnisses. Internationale Konflikte wirken dagegen destruktiv, weil sich erfahrungsgemäss die Stärkeren durchsetzen. Die Schweiz hält sich deshalb möglichst heraus.

Und nicht zuletzt: der Föderalismus. Entscheidungskompetenzen werden möglichst dezentral gehalten. Zentralisiert wird nur, was zwingend nötig ist. Entschieden wird dort, wo die Entscheidung wirkt.

Diese Kombination aus Eigenverantwortung, Bürgernähe und Unabhängigkeit ist einzigartig. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg der Schweiz.

Die EU muss sich erneuern. Ihr Zentralismus stösst an Grenzen, während Europa global an Einfluss verliert.

Direkte Demokratie, Neutralität und Föderalismus sind das Fundament des Erfolgs der Schweiz.

Summary:

Der Artikel zeigt den Widerspruch auf, dass sich die erfolgreiche Schweiz in eine zunehmend weniger erfolgreiche EU einordnen und ihr Recht übernehmen soll. Er tut dies anhand eines BIP/Kopf-Vergleiches mit den Nachbarländern der Schweiz.

Die Autoren verorten den Erfolg der Schweiz in ihrem Unterschied zu ihren Nachbarn: In der direkten Demokratie, ihrer Neutralität und dem Föderalismus. Dieses Konzept der systematischen Bürgernähe kann ein Erneuerungsrezept für die EU sein. Dann könnte sie nachhaltig erfolgreich werden.

Für die Schweiz richten die Autoren den Blick vom rein quantitativen Wachstum hin zu einer verstärkt qualitativen Entwicklung der Schweiz. Die Begründung dazu ist offensichtlich: Raum und Ressourcen sind in der Schweiz begrenzt. Der sorgfältige Umgang damit ist im Umkehrschluss langfristig am nachhaltigsten.

Lago di Lugano. Foto: Roland Voser © 2023.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 9:

Freizügigkeit ohne Kompass.

Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 18. August 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-pfzkompass

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Migration & Freizügigkeit

Sekundäre Rubrik: Wirtschaft & Standortqualität

Tertiäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Schlüsselzitate:

Auch, weil dieses Abkommen kaum erfassbar ist. Es ist seit 2002 in Kraft, wurde mehrfach ergänzt und liegt heute in der Vernehmlassung nur als Änderungsprotokoll vor.

Vielleicht würden wir sagen, was soll’s, nehmen wir dieses Paket an und kümmern uns um unser Geschäft.

Die einen suchen Sicherheit in der Diversität, also Vielfalt. Sie fühlen sich global zugehörig, glauben an Gerechtigkeit durch Gleichbehandlung, vertrauen Institutionen und sind emotional mit Europa und der Welt verbunden.

Die anderen suchen Sicherheit in der eigenen Identität, der Orientierung. Sie fühlen sich lokal verwurzelt, glauben an Gerechtigkeit durch Leistung, vertrauen Eigenverantwortung und sind emotional mit der Schweiz verbunden.

Es ist ein Übel, das in Kauf genommen wird, um im Gegenzug eine Vision einer europäischen Gemeinschaft zu verwirklichen.

Die beiden Grundhaltungen haben in der EU-Frage in den letzten 40 Jahren zu zwei nahezu unversöhnlichen Lagern geführt. Auf diese Patt-Situation reagieren Politik und Verwaltung so: Entscheide werden so lange dem Volk vorgelegt, bis es Ja sagt.

Für die EU ist entscheidend, dass die Schweiz keine Standortvorteile etabliert oder halten kann, die die Wettbewerbsfähigkeit der EU unterlaufen.

Das Paket Schweiz-EU integriert die Schweiz faktisch in die EU, ohne Mitbestimmung. Die Schweiz wird so schlechter gestellt als der Rest der EU. Als Perspektive egalisiert das Paket heutige Wettbewerbsvorteile und bietet im Gegenzug planbare Mittelmässigkeit.

Die Agilität der Schweiz ist letztlich erfolgsentscheidend.

Doch was ist das Zielbild der Schweiz für das Jahr 2050? Wie sähe eine Entwicklung aus, die den sozialen Zusammenhalt, die Stabilität der Gesellschaft und eine umweltverträgliche Lebensqualität anstrebt? Was ist die Vision der Schweiz für ihre Zukunft? Was sind die Eckpfeiler und Prinzipien für die Personenfreizügigkeit?

Stattdessen braucht es eine Grundsatzdiskussion in der Schweiz, die die drei Elefanten im Raum benennt und dabei die Gesellschaftspfeiler direkte Demokratie, Neutralität und Föderalismus vorbehaltlos respektiert.

Personenfreizügigkeit braucht einen Kompass und Einigkeit darüber. Erst das Ziel, dann die Regeln. Erst die Schweiz, dann Europa. Zuerst das Zielbild klären. Danach verhandeln.

Summary:

Der Artikel erwähnt beiläufig ein Kernproblem bei den bestehenden Abkommen: Sie liegen in ihrer Gesamtheit nicht vor (sondern nur deren Änderungsprotokolle) und können für den Souverän in ihrer Gesamtheit praktisch nicht beurteilt werden und damit die Bundesverfassung unterlaufen.

Der Autor zeichnet die beiden heute existierenden Grundhaltungen sorgfältig nach und ortet hier die Unversöhnlichkeit der beiden Lager in einer Pattsituation.

Der Artikel zeigt auf, warum das Abkommen vorteilhaft für die EU und nachteilig für die Schweiz ist. In dieser Situation ist es unumgänglich, dass zuerst das Zielbild für die Schweiz 2050 gemeinsam vereinbart sein müsste, um begründet einen möglicherweise nachteiligen Schritt für die Schweiz dennoch zu tun. Kurzfristige Begründungen sind dabei nicht stichhaltig.

Monte Bogli vor Sonnenaufgang. Foto: Roland Voser © 2019.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 10:

Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären.

Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung. Ihnen wird klar: Das ist eine Zäsur mit Folgen für Demokratie und Wohlstand.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 20. August 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-zaesur

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Medien, Kommunikation & öffentliche Debatte

Sekundäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Tertiäre Rubrik: Aussenpolitik & internationale Beziehungen

Schlüsselzitate:

Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung.

Sie werden sehen, es geht um Wahrheit.

Unsere Nachbarn haben es mit ihrer EU-Mitgliedschaft getan: Sie haben Teile ihrer Hoheitsrechte an die EU abgetreten und im Gegenzug Mitsprache, Mitbestimmung und Teilnahme am EU-Binnenmarkt erhalten.

Die EU kennt Verordnungen, die direkt in den Mitgliedsländern gültig sind, und Richtlinien, die die Mitgliedsländer in ihr Landesrecht umsetzen. Will die Schweiz am Binnenmarkt vollwertig partizipieren, muss sie sich in derselben Weise ans EU-Rechtssystem anschliessen lassen.

Österreich ist seit 1995 Mitglied der Europäischen Union. Rechtsgrundlage dafür sind der Vertrag über die Europäische Union (EUV) und der Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV). Auf nationaler Ebene erlaubt das Bundes-Verfassungsgesetz, insbesondere Artikel 23a, die Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU. Artikel 23e verpflichtet Österreich, an der europäischen Rechtsetzung mitzuwirken. Damit ist Österreich voll in den europäischen Gesetzgebungsprozess eingebunden: Es stellt Abgeordnete im Europäischen Parlament und Vertreter im Rat, die an der Entstehung von EU-Recht beteiligt sind. EU-Verordnungen gelten unmittelbar in Österreich (Art. 288 AEUV), während EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Weil Österreich an der Rechtsetzung mitwirkt, ist dieses EU-Recht demokratisch legitimiert. Rechtliche Grundlage für den Beitritt war das Bundesverfassungsgesetz über den Beitritt Österreichs zur EU (Bundesgesetzblatt BGBl. Nr. 744/1994).

Artikel 190 BV macht es möglich, dass EU-Recht auch in der Schweiz gilt.

Weil der Schweizer Wohlstand in seiner Bürgernähe begründet ist.

Auch kaufkraftbereinigt bleibt der institutionelle Effekt der Bürgernähe bei rund 20’000 US-Dollar (93’818.7 - 71’617.9 = 22’200.8).

Die Schweizerinnen und Schweizer würden also bei einem EU-Beitritt kaufkraftbereinigt real über rund ein Viertel weniger wirtschaftliche Leistungsfähigkeit pro Kopf verfügen.

Für Gesellschaft und Wirtschaft bedeutet dies: Rechtssicherheit ja, aber unter Aufgabe des bisherigen Systems, das den Standort Schweiz stark gemacht hat.

Möglicherweise haben die Spezialisten des Bundes sogar herausgefunden, dass auch der EWR-Beitritt besser als der Alleingang sein könnte.

Doch der Bundesrat muss äusserst nachteilige Szenarien gesehen haben, sonst hätte er nicht den Glauben an die Leistungsfähigkeit der Schweiz im Alleingang verloren.

Die Grafik zeigt eine wachsende Diskrepanz: Während das BIP pro Kopf kaufkraftbereinigt seit 2006 fast 100 % zugelegt hat, stieg das verfügbare Einkommen pro Kopf lediglich um 21 %. Das bedeutet, dass der Wohlstand zwar in den Statistiken wächst, im Alltag der Menschen jedoch kaum ankommt.

Ehrlichkeit zum Volk. «Die EU lässt die Schweiz nur am Binnenmarkt mitmachen, wenn sie ihre Regeln übernimmt. Das heisst weniger Eigenständigkeit und ein geringerer Wohlstandsvorsprung. Es heisst auch ein Kaufkraftverlust. Der Alleingang könnte kurzfristig besser sein, doch die Szenarien zeigen langfristig ein deutlich negativeres Bild.»

Ehrlichkeit zur EU. «Die Schweiz erwartet, dass die EU sich reformiert. Die in der Schweiz vorgelebte Bürgernähe muss zum Massstab werden. Massiv weniger Regulierung und deutlich mehr direkte Demokratie, Föderalismus und Neutralität. Unter dieser Voraussetzung sieht die Schweiz eine Perspektive in der EU und für die EU.»

Ehrlichkeit zu sich selbst. «Der Bundesrat unterstützt das Paket, weil es unter den heutigen Umständen die beste Chance für eine stabile Zukunft bietet, auch wenn es mit einer Reduktion des Wohlstands verbunden ist. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass er damit eine grundlegende Veränderung des Landes einleitet, ohne die Konsequenzen zu kennen oder den Erfolg garantieren zu können.»

Summary:

Der Artikel fordert auf anständige Weise, dass der Bundesrat die Konsequenzen des Pakets Schweiz-EU transparent machen soll. Er zeigt das Grundsetting zwischen der EU und den Mitgliedsländern anhand des Beispiels Österreich auf. Er erklärt, wie dieser Anschluss mit der Schweiz erfolgen soll.

Der Autor rechnet mit einem möglichen Wohlstandsverlust und geht davon aus, dass dem Bundesrat andere Szenarien vorliegen müssen, die weit nachteiliger Folgen für die Schweiz ausmachen. Die dazu nötige Vorarbeit der Experten hinterfragt er offen und stellt sie in Frage.

Schliesslich empfiehlt der Artikel dem Bundesrat Ehrlichkeit gegenüber dem Volk, der EU und zu sich selbst. Diese Ehrlichkeit sei den Menschen in der Schweiz zu wünschen.

Morcote vom Monte San Giorgio her gesehen. Foto: Maurizio Vogrig © 2016.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 11:

Die Schweiz in der Wachstumsfalle. Warum mehr vom Gleichen nicht reicht.

Das BIP pro Kopf hat sich seit 2006 nahezu verdoppelt, in den letzten zehn Jahren stagnierte aber das verfügbare Einkommen pro Kopf. Der Wohlstand der Schweiz wächst nicht im Portemonnaie der Menschen. Das ist nicht zukunftsfähig.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 22. August 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-wachstumsfalle

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Wirtschaft & Standortqualität

Sekundäre Rubrik: Migration & Freizügigkeit

Tertiäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Schlüsselzitate:

Das BIP pro Kopf hat sich seit 2006 nahezu verdoppelt, in den letzten zehn Jahren stagnierte aber das verfügbare Einkommen pro Kopf. Der Wohlstand der Schweiz wächst nicht im Portemonnaie der Menschen. Das ist nicht zukunftsfähig.

Wohlstand ist nicht einfach, doch unser Glück.

Es sollte unser Anspruch sein, diesen Wohlstand den kommenden Generationen zu erhalten.

Die Schweiz schafft es nicht, das zusätzliche Arbeitskraftpotential aus dem Bevölkerungswachstum so zu nutzen, dass nicht nur das BIP pro Kopf, sondern auch das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf gleichermassen steigt.

Seit rund zehn Jahren stagniert das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf.

Bürgernähe und liberale Eigenverantwortung sind die Ursache für das eindrücklich starke Wachstum des BIP pro Kopf. Es ist wie eine gut geölte Maschine, die in immer höherer Drehzahl läuft. Unternehmerinnen und Unternehmer erbringen diesen Kraftakt aus Eigenmotivation und Verantwortung heraus. Sie und ihre Unternehmen sind die primäre Quelle des Wohlstands. Auch da sollten wir uns einig sein. Der Gegenentwurf zeigt, wohin Planwirtschaft führt: in die Verarmung der Menschen.

Die Nachteile zeigen sich in höheren Fixkosten, steigenden Staatslasten und stagnierenden Einkommen. Die Menschen arbeiten mehr, schneller und effizienter, doch es bleibt bei ihnen weniger hängen. Work hard, not smart scheint das Motto zu sein.

Im ersten Fall basiert das Wachstum auf Menge, im zweiten auf grösserer Wertschöpfung: Das Buch muss besser und für die Leserin bzw. den Leser wertvoller sein.

Auch die Schweiz hat offensichtlich ein Strukturproblem. Sie setzt seit Jahren auf das erste Modell: mehr Bücher, mehr Köpfe, mehr Aufwand, aber nicht mehr Ertrag pro Person. Alle Zulieferer freut es: Sie können dem Staat helfen oder von ihm profitieren, und dies zu Konditionen, die deutlich über dem Markt der Privatwirtschaft liegen.

Beispielsweise vertritt die Medtech-Branche ihre Interessen ohne Rücksicht, obwohl sie weiss, dass die neu verhandelte institutionelle Anbindung für die Schweiz als Gesellschaft und Staatsform kritisch ist.

Solange das Geschäftsmodell Schweiz funktioniert, profitieren wir munter weiter.

Hinzu kommen die Perspektiven aus den Megatrends für die nächsten Jahrzehnte.

Die solidarische Übernahme von Verantwortung für das Land hat einen Tiefpunkt erreicht.

Die Strategie «mehr vom Gleichen», wie sie auch im Paket Schweiz-EU zum Ausdruck kommt, ist nicht zukunftsfähig. Vielmehr ist sie gefährlich, denn sie folgt dem Motto «weitermachen, bis es nicht mehr geht».

Der Bundesrat soll erklären, wie mit dem Paket Schweiz-EU die Bürgernähe nicht nur unangetastet bleibt, sondern systematisch gestärkt wird.

Ebenso deutlich wird die konstant negative Handelsbilanz der Schweiz gegenüber der EU: Die EU hat noch nie mehr von der Schweiz importiert, als sie umgekehrt in die Schweiz exportiert hat. Müsste eine derart enge Partnerschaft nicht ausgeglichener sein?

Summary:

Der Artikel geht dem Umstand nach, dass in der Schweiz zwar die Wirtschaft erheblich gewachsen ist, das Haushaltseinkommen jedoch stagniert. Er stellt dies faktenbasiert dar und begründet es einleuchtend.

Der Artikel lokalisiert eine fatalistische Haltung, die “profitiert, solange es noch geht”. Er sieht zusätzlich in den kommenden Jahren eine Druckerhöhung aufgrund der Megatrends.

Der Autor schlussfolgert, dass eine strategische Anpassung im Wachstumsverständnis erfolgen muss. Er stellt dem Bundesrat auch die Frage, wie mit dem Paket Schweiz-EU die Bürgernähe systematisch gestärkt wird und wieso die konstant negative Handelsbilanz mit der EU nicht zur Diskussion gestellt wird.

Schartihöreli, Kanton Uri. Foto: Maurizio Vogrig © 2016.

Inhalt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | Vertragstexte | Lesehilfen | Media

Artikel 12:

Dieser Integrationsvertrag ändert zu viel.

Mit der Paket-Annahme würden 4388 Seiten EU-Gesetze direkt in der Schweiz gelten. Ohne Mitbestimmung. Die Verordnungen im Umfang von 86% gelten direkt ohne Abbildung in einem Schweizer Gesetz. Die Richtlinien werden mechanisch und direkt ins CH-Recht übersetzt.

Grundinformationen:

Autor: Roland Voser

Datum: 4. September 2025

Klarlink zum Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-integrationsvertrag

LinkedIn: (Link)

Primäre Rubrik: Souveränität & Staatspolitik

Sekundäre Rubrik: Institutionen & Rechtsübernahme

Tertiäre Rubrik: Demokratie & Volksrechte

Schlüsselzitate:

Sie werden feststellen, dass hier ein Vertragswerk vorliegt, das die Schweiz in die EU integriert. Das Konstrukt wirkt wie ein EU-Beitritt in mindestens 5 gesellschaftlich essenziellen Sektoren, mit allen Pflichten, jedoch ohne Mitbestimmung. Aus Sicht der EU ist dieser Anschluss nachvollziehbar und für sie in jeder Hinsicht vorteilhaft, doch zu welchem Preis für die Schweiz?

Was ist bloss mit unserer Schweiz los? Ist tatsächlich eine Mehrheit schweizmüde geworden? Wir verstehen nicht, wie ein grosser Teil der Politik derart enthusiastisch das Paket Schweiz-EU vertritt, dabei falsch von Bilateralen III spricht und kritische Fragen nicht gelten lässt. Gleichzeitig bleibt bei uns angesichts der Nachteile kein Pro-Argument hängen, oder welches wären es?

Daher können wir dieses Geschäft nicht dem courant normal der Regierung und der Politik überlassen. Wir müssen annehmen, dass sie nicht im Interesse der Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger handeln und hinterfragen deshalb grundsätzlich dieses Paket.

Seit der Veröffentlichung der Abkommen werden die unterschiedlichsten Zahlen über dieses Vertragswerk herumgeboten. Nachvollziehbar sind sie in den seltensten Fällen.

Unser Vorgehen ist einfach: Dokument suchen, laden, öffnen, Seiten zählen. Wir haben für alle Dokumente also die Seitenzahlen erhoben und festgehalten. Sie können sie in unserer Rechtslesehilfe nachvollziehen, die diese umfangreichen Informationen so gut wie möglich kompakt zusammenfasst.

Die EU hat das Paket Schweiz-EU in 13 Annexen veröffentlicht. Diese 13 Dokumente umfassen 1’117 Seiten.

Die Vernehmlassung des Bundesrates umfasst 47 Dokumente mit 2’292 Seiten (ohne Studien, Medienmitteilungen und weitere Dokumente).